血型a型阳性是什么血型(A型血阳性是A+还是A-)

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-23 03:54:02

在人类复杂的血型系统中,“A型血阳性”常被简称为A+型血,这一表述融合了ABO血型系统与Rh血型系统的双重分类标准。ABO血型将人类血液分为A、B、AB、O四型,而Rh系统则通过红细胞表面是否存在D抗原来区分阳性与阴性。当一个人同时属于ABO系统中的A型血和Rh系统中的阳性血型时,其完整表述应为“A型Rh阳性”,即A+型血。这种分类不仅是医学检验的基础,更与输血安全、疾病易感性及遗传规律密切相关。理解这一血型的科学内涵,有助于消除公众对“A+”“A-”概念的混淆,并为临床医疗提供重要指导。

一、血型分类的科学基础

血型系统的核心在于红细胞表面抗原的差异。在ABO血型系统中,A型血的特征是红细胞表面携带A抗原,血浆中含有抗B抗体。这一分类源于1900年奥地利科学家兰德施泰纳的突破性发现,他通过血清凝集实验揭示了人类血液的抗原-抗体反应规律。而Rh血型系统则以D抗原的存在与否为判断标准,若红细胞携带D抗原则为Rh阳性,反之为Rh阴性。“A型血阳性”本质上是ABO系统与Rh系统交叉分类的结果,即A+型血=ABO-A型+Rh阳性。

从分子层面看,A抗原的形成依赖于特定的糖基转移酶。A基因编码的N-乙酰半乳糖胺转移酶,能将H抗原转化为A抗原;而Rh阳性则意味着个体基因组中存在RHD基因,该基因指导合成D抗原蛋白。值得注意的是,ABO抗原属于糖链结构,而Rh抗原是蛋白质,这种化学本质的差异导致了两大血型系统在检测方法和临床意义上的区别。

二、输血医学中的核心地位

在临床输血实践中,A+型血的识别直接影响治疗安全性。由于A型血血浆中含抗B抗体,理论上只能接受A型或O型血液。而Rh阳性者虽然可接受Rh阴性血液,但Rh阴性个体若输入Rh阳性血则可能引发溶血反应。数据显示,我国Rh阳性人群占比超过99%,因此A+型属于相对常见的血型,血库储备通常较为充足,这与“熊猫血”(Rh阴性)形成鲜明对比。

溶血反应的预防需要精准的交叉配血试验。例如,A+型受血者若误输B型血,ABO系统的抗B抗体会立即引发急性溶血;而Rh阴性产妇若曾接触Rh阳性血液,再次妊娠时可能因记忆性免疫反应导致新生儿溶血病。这些案例凸显了血型双重分类在输血医学中的必要性。

三、遗传规律与家族血型

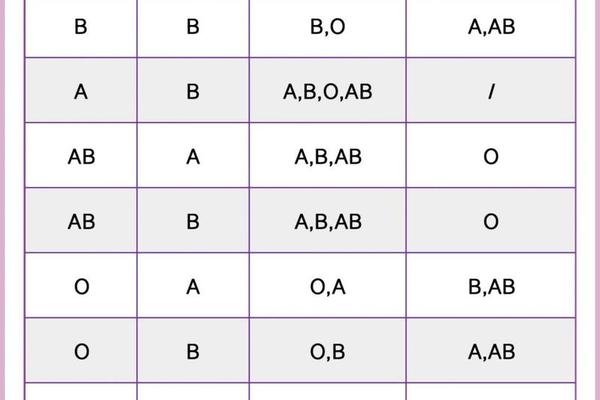

A+型血的遗传遵循孟德尔定律。ABO血型由第9号染色体上的等位基因控制,父母各提供一个A、B或O基因。例如父母分别为AO和BO型时,子女可能出现A型(25%)、B型(25%)、AB型(25%)或O型(25%)。Rh系统则涉及第1号染色体上的RHD基因,阳性为显性性状。若父母均为Rh阳性,子女可能携带隐性Rh阴性基因,但表型仍为阳性。

有趣的是,极少数类孟买血型个体会因H抗原缺失而呈现特殊遗传模式。这类人群在常规检测中易被误判为O型,若错误输血将导致严重溶血反应。这提示临床检测需结合唾液抗原检测等补充手段,避免单纯依赖红细胞抗原检测。

四、检测技术与发展趋势

现代血型检测已形成多层级技术体系。传统的玻片法通过观察抗A、抗B血清的凝集反应进行ABO分型,而试管法则能同时完成正反定型以提高准确性。对于Rh血型,抗D试剂的使用可快速区分阳性与阴性。值得关注的是,微柱凝胶法的应用显著提升了检测灵敏度,能识别0.1%的微弱抗原表达,这对于A亚型(如A2型)的鉴别尤为重要。

自测试剂盒的普及带来新的挑战。市售试剂虽可通过抗原抗体反应快速判断ABO血型,但无法检测Rh因子及罕见血型。某案例显示,使用者通过自测误将类孟买血型判定为O型,险些导致输血事故。这提示家庭自测工具应明确标注检测范围限制,并建议医疗机构建立稀有血型数据库。

五、疾病易感性与研究方向

近年研究表明,A+型血与特定疾病存在统计学关联。例如胃癌患者中A型血比例显著高于普通人群,可能源于A抗原与幽门螺杆菌粘附蛋白的分子模拟现象。在心血管疾病领域,A型个体更易出现高纤维蛋白原血症,增加血栓形成风险。这些发现为个性化医疗提供了新思路,但也需注意血型与疾病的关联多为多因素作用结果,不可简单归因。

未来研究可聚焦于三方面:一是建立基于血型的精准输血预测模型,利用人工智能分析输血反应风险;二是探索血型抗原在器官移植中的免疫调节作用;三是开展大规模队列研究,厘清血型与慢性病的内在关联机制。

A+型血作为ABO与Rh血型系统的交叉产物,既是生物遗传的标志物,也是临床医学的重要参数。从抗原抗体反应的分子机制到输血安全的实践应用,从遗传规律到疾病关联,这一血型的科学内涵远超普通认知。在医疗技术快速发展的今天,我们既要善用血型知识保障治疗安全,也要警惕过度解读血型与健康的关系。通过持续的基础研究和技术创新,人类终将更全面地揭示血型密码的医学价值。