a血型家族优缺点—家族血型遗传图谱

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-21 22:30:02

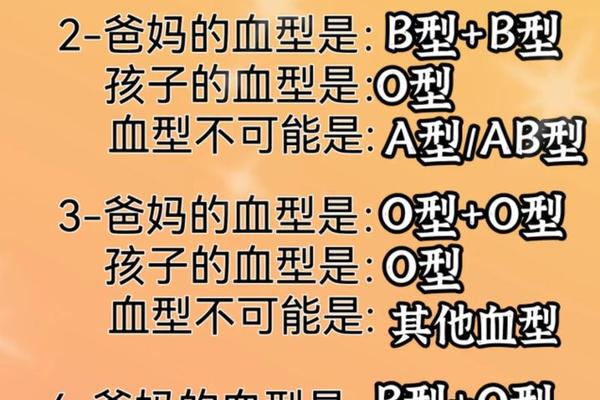

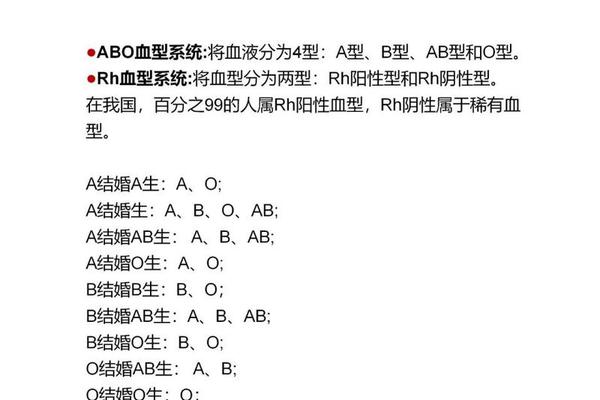

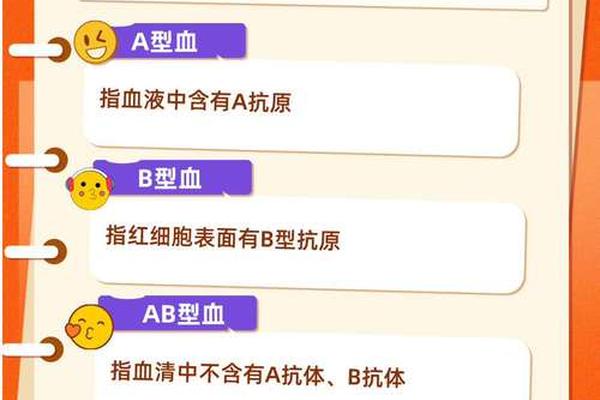

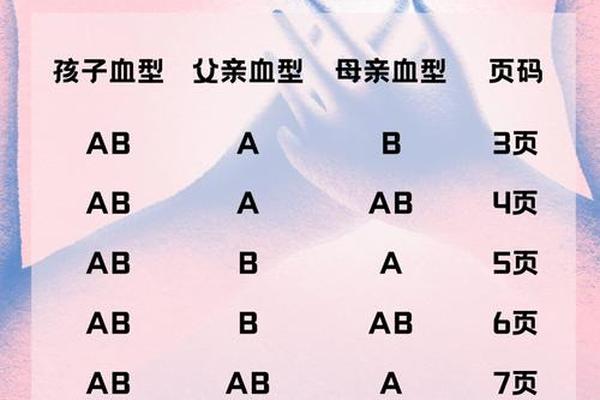

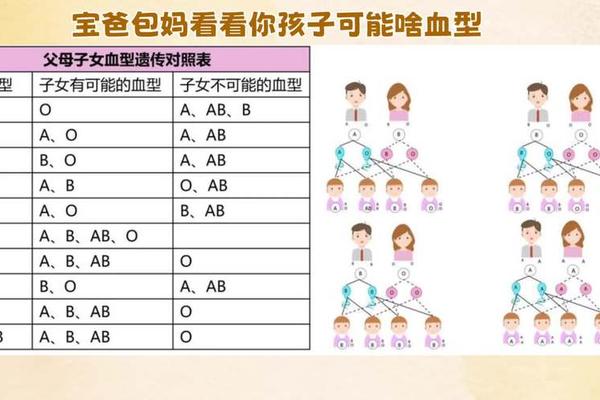

ABO血型系统的遗传遵循孟德尔定律,由位于第9号染色体上的显性基因A、B和隐性基因O共同决定。A型血个体的基因型可能为AA或AO,其红细胞表面携带A抗原,血浆中则存在抗B抗体。从遗传图谱来看,若父母一方为A型(AO基因型),另一方为O型(OO基因型),则子女有50%概率为A型,50%为O型;若父母双方均为A型(AO基因型),则子女可能出现AA(25%)、AO(50%)或OO(25%)的基因型组合。这种显隐性关系使得A型血在东亚人群中占比显著,例如中国汉族中A型血比例约为31%,仅次于O型血。

值得注意的是,A型血亚型(如A1和A2)的存在进一步增加了遗传复杂性。研究显示,A1亚型占A型血群体的80%以上,其抗原表达强度更高,而A2亚型在输血兼容性上可能引发特殊反应。这种生物学特性使得A型血在临床输血中需严格遵循交叉配型原则,尽管其常见性降低了血源短缺风险,但亚型差异仍可能影响医疗安全。

二、健康风险与疾病易感性的双重面相

流行病学研究揭示了A型血与特定疾病的显著关联。2015年法国学者在《糖尿病学》的研究中发现,A型血人群罹患Ⅱ型糖尿病的风险较O型血高10%;2022年《神经学》杂志更指出,A型血人群60岁前发生缺血性中风的风险比其他血型高16%,可能与凝血因子vWF和FVIII浓度较高相关。在癌症领域,上海交通大学团队长达20年的队列研究表明,A型血人群胃癌和结直肠癌发病率分别比非A型血人群高25%和22%,可能与消化道黏膜抗原特性影响幽门螺杆菌定植有关。

A型血并非全然劣势。其血浆中低密度脂蛋白氧化程度较低的特性,使得动脉粥样硬化进展速度相对缓慢。日本学者还发现,A型血人群对天花病毒的抵抗力强于其他血型,这为疫苗研发提供了重要线索。这种健康风险与保护机制并存的现象,提示我们需以辩证视角看待血型与疾病的关系。

三、社会认知中的性格标签与科学解构

“A型血贵族论”在社会文化中广泛流传,其特质描述包括责任感强(91%相关讨论提及)、自律性高(87%)和团队协作能力突出(76%)。这种认知源于1927年古川竹二提出的“血型性格论”,但后续多国研究均未发现血型与性格的统计学关联。2014年《日本心理学杂志》对1.8万人的调查显示,所谓A型血特质在不同血型群体中分布无显著差异。

心理学实验进一步解构了这种社会建构:当受试者被告知虚假血型检测结果后,其自我描述会自发向该血型“典型特征”靠拢,证实了巴纳姆效应的影响。尽管如此,职场调查显示,部分企业在招聘中仍存在隐性血型偏好,这种现象在日本金融业尤为突出,反映出社会偏见对科学认知的侵蚀。

四、现代医学对血型价值的重新诠释

精准医疗时代,血型研究正从群体统计学向个体化干预转变。2023年《循环》杂志提出,A型血人群可通过定期监测纤维蛋白原水平(建议<3.5g/L)和增加Omega-3脂肪酸摄入,将血栓风险降低19%。在肿瘤防治领域,针对A型血人群的胃癌筛查指南建议将胃镜检查年龄从45岁提前至40岁,并推荐补充β-胡萝卜素以增强黏膜修复能力。

基因编辑技术的突破为血型研究开辟了新维度。2024年上海血液中心利用CRISPR-Cas9技术成功将A型红细胞转化为O型,转化效率达98%,这项突破有望缓解特殊血型紧缺问题,但争议仍需审慎考量。

A型血家族的遗传图谱揭示了生物学特性和疾病易感性之间的复杂联系,而社会文化赋予的“贵族血”标签则凸显了科学传播的挑战。现有证据表明,血型既是遗传标记,也是环境作用的载体,其临床价值应建立在循证医学基础上。未来研究需深入探索:①ABO基因与其他基因(如HLA系统)的交互作用机制;②血型抗原在微生物群落调节中的具体功能;③基于血型的个性化营养干预方案。正如《柳叶刀》评论所言:“血型不应成为命运的决定书,而应是健康管理的路线图。”在理性认知与技术创新中,人类终将超越血型的生物学局限,实现真正的健康平等。