抗a血型阳性是什么血型;血型抗A

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-23 08:21:02

在医学检验和临床输血实践中,抗A血型阳性是一个关键指标,直接关联着个体的血型分类与免疫反应特性。ABO血型系统作为人类最早发现且临床应用最广泛的血型系统,其核心机制在于红细胞表面抗原与血清中抗体的相互作用。抗A抗体作为ABO系统中的重要抗体类型,其存在不仅决定了血型分类的生物学基础,更影响着输血安全、器官移植配型乃至母婴健康。本文将从抗原抗体机制、临床意义、检测技术及研究进展等多维度,系统解析抗A血型阳性的科学内涵。

一、ABO血型系统的抗原抗体机制

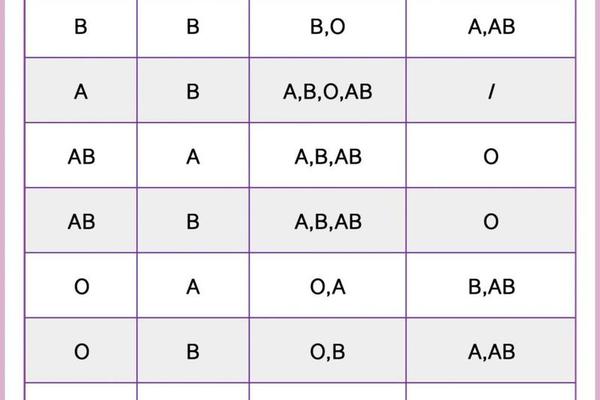

ABO血型系统的分类依据是红细胞表面A、B抗原的存在与否,以及血清中抗A或抗B抗体的分布。根据卡尔·兰德施泰纳1900年的开创性研究,A型血个体的红细胞表面携带A抗原,血清中天然存在抗B抗体;B型血则携带B抗原并含有抗A抗体;O型血无A/B抗原,但血清中同时存在抗A和抗B抗体;AB型血则同时表达A、B抗原且无对应抗体。抗A抗体属于IgM型免疫球蛋白,其分子结构包含五个单体形成的五聚体,能够在盐水介质中直接与A抗原结合引发凝集反应。

抗A抗体的产生源于基因调控下的糖基转移酶活性。A抗原的形成依赖于α-1,3-N-乙酰半乳糖胺转移酶,而B抗原则由α-1,3-半乳糖转移酶催化。当个体缺乏这两种酶时(如O型血),未被修饰的H抗原会诱导机体产生针对A/B抗原的天然抗体。值得注意的是,抗A抗体在B型血中为天然抗体,而在O型血中则与抗B抗体共存,这种双重抗体的存在使得O型血在紧急输血时需谨慎使用。

二、抗A抗体阳性的临床意义

抗A抗体的检测对输血安全具有决定性作用。若B型或O型受血者输入A型血液,抗A抗体会与供体红细胞的A抗原结合,激活补体系统导致急性溶血反应,表现为血红蛋白尿、肾衰竭甚至休克。例如,在网页12报道的消化道出血病例中,患者因血清中检出抗M抗体(MNS系统)导致交叉配血失败,最终通过筛选M抗原阴性血液成功救治,这凸显了抗体筛查在复杂输血场景中的必要性。

在母婴医学领域,抗A抗体可能引发新生儿溶血病(HDN)。当O型血母亲怀有A型胎儿时,母体IgG型抗A抗体可经胎盘进入胎儿体内,攻击其红细胞。尽管ABO系统HDN症状通常较轻,但严重时仍需光疗或换血干预。抗A抗体还影响器官移植配型,例如肾脏移植中供受体ABO血型不兼容可能引发超急性排斥反应,需通过血浆置换或免疫吸附降低抗体滴度。

三、抗A抗体的检测技术与挑战

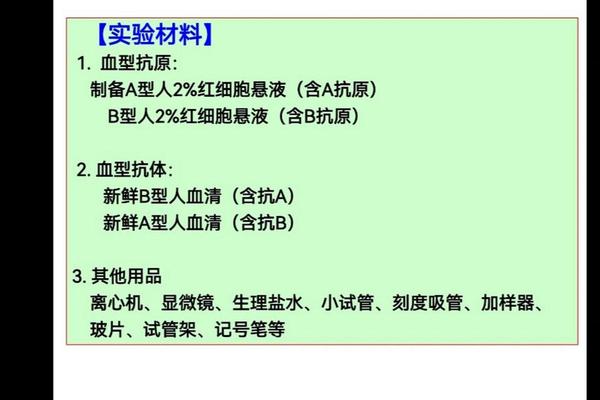

常规ABO血型鉴定采用正反定型法:正定型通过抗A/B单克隆抗体检测红细胞抗原,反定型则利用已知A/B型红细胞检测血清中的抗体。对于抗A抗体的特异性检测,盐水介质凝集试验是基础方法,但其仅能识别IgM类抗体。当存在IgG型抗A抗体(如多次输血或妊娠致敏)时,需借助抗人球蛋白试验(Coombs试验)或酶处理法增强敏感性。

临床实践中,不规则抗体的干扰是主要挑战之一。例如,MNS血型系统的抗M抗体可能掩盖ABO系统的抗体反应,导致血型误判。网页12中提及的肺癌患者案例显示,通过抗人球蛋白试验结合基因分型(如MN血型鉴定),可精准识别抗S抗体并筛选相容血液。ABO亚型(如A2、A3)的存在可能使抗A抗体呈现弱反应,需通过吸收放散试验或分子生物学方法确认。

四、研究进展与未来方向

近年来,基因编辑技术为血型研究开辟了新路径。通过CRISPR-Cas9敲除ABO基因,科学家已成功将A型红细胞转化为“通用型”O型,这有望缓解血源短缺问题。单克隆抗体技术的进步使得高特异性抗A检测试剂得以开发,例如嵌合抗原受体(CAR)修饰的检测探针可提高低浓度抗体的检出率。

未来研究需重点关注以下领域:一是建立更完善的血型数据库,结合人群遗传特征优化输血策略;二是探索抗A抗体在非输血医学中的应用,例如肿瘤免疫治疗中抗体-抗原相互作用的调控机制;三是开发便携式快速检测设备,提升偏远地区急诊输血的安全性。

抗A血型阳性作为ABO系统的核心生物学特征,其科学价值贯穿于基础研究到临床实践。从抗原-抗体相互作用的分子机制,到输血安全、母婴健康及器官移植的临床应用,抗A抗体的精准检测与解读始终是保障医疗安全的关键环节。随着基因技术与免疫学的交叉融合,未来血型研究将更注重个体化医疗与公共卫生需求的结合,为人类健康提供更坚实的科学支撑。建议医疗机构加强不规则抗体筛查标准化建设,同时推动公众对血型知识的科学认知,共同构建更安全的医疗环境。