A血型是不是蚊子讨厌的血型;什么血型最招蚊子

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-23 09:50:02

血型与蚊子偏好的迷思:科学视角下的真相探索

夏夜微风中的嗡嗡声,总能唤醒人们对蚊子的集体“敌意”。为何有些人似乎自带“招蚊体质”,而另一些人却能安然无恙?关于“A型血是否被蚊子讨厌”“O型血是否最受蚊子青睐”的传言流传已久,但科学界对这一问题的探索远比民间想象更为复杂。从20世纪70年代的初步实验到近年来的分子机制研究,血型与蚊子偏好的关系始终笼罩在争议与谜团中。本文将梳理百年研究脉络,结合最新科学证据,揭开这一生物学谜题的面纱。

一、血型与蚊子偏好的争议性研究

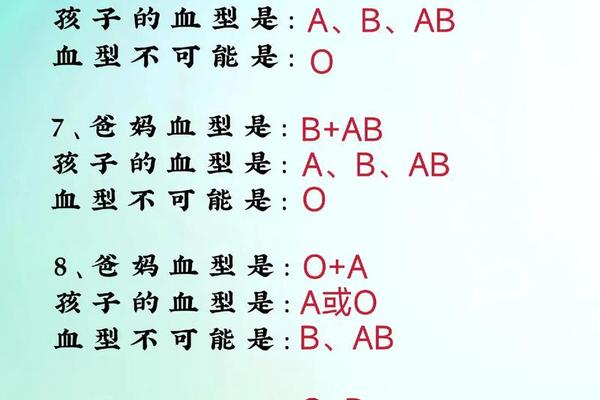

20世纪70年代,疟疾研究者Wood进行了一项标志性实验:将102名不同血型志愿者的手臂伸入装有蚊子的密封箱,发现O型血被叮咬次数显著高于其他血型。这一结果被解读为O型血可能分泌更多皮肤抗原吸引蚊子,但实验设计存在明显缺陷——未控制呼吸频率、汗液分泌等变量,且样本量仅为单次实验。尽管如此,该研究为“血型决定论”提供了最初的理论基础。

进入21世纪后,日本科学家Shirai改进了实验方法,使用口器被移除的蚊子观察着陆行为,发现O型血对A型血的吸引力差异显著,但与B型、AB型差异不大。更关键的是,当在皮肤上涂抹人工合成的血型抗原时,O型特有的H抗原确实表现出更强的吸引力。这一发现似乎支持了Wood的假说,但2019年Thornton团队通过严格控制变量(如使用碱石灰面罩消除二氧化碳干扰),发现血型与叮咬率无统计学关联。这种矛盾提示:血型可能并非独立作用因素,而是与其他生理特征产生交互影响。

二、影响蚊子选择的关键因素

1. 二氧化碳与体温的双重指引

蚊子触角上的感器能探测到50米外的二氧化碳气流,而运动后呼吸急促者或孕妇因代谢率高,呼出二氧化碳量比常人高出20%,成为蚊子的“活体灯塔”。实验表明,添加二氧化碳的捕蚊器捕获量可提升8-45倍。与此人体散发的红外辐射(与体温相关)同样关键。2023年《自然》杂志的研究证实,蚊子能通过触角末端的温度敏感蛋白感知70厘米外的皮肤热辐射,这种能力与二氧化碳感知形成协同效应。

2. 汗液化学物质的“气味地图”

人体汗液中的乳酸、丙酮酸、氨等化合物构成独特的气味特征。O型血人群汗液中乳酸浓度通常较高,这可能解释部分实验中O型的“吸引力”。但更深入的研究显示,遗传基因决定的体味差异才是核心——某些人汗腺分泌的癸醛、甲基庚烯酮等分子,与蚊子嗅觉受体的匹配度更高。例如,携带特定HLA基因型的人群,其体表菌群代谢产物对蚊子的吸引力可相差10倍以上。

三、血型理论的局限性及未来方向

现有研究的最大矛盾源于实验条件的不可控性。2018年湖北省卫计委的文献指出:血型抗原存在于血管内部,而蚊子叮咬时接触的是组织液而非血液,理论上无法直接感知血型。这解释了为何Thornton在排除汗液、二氧化碳干扰后,血型的影响消失。分泌型与非分泌型体质(是否在体液中表达血型抗原)的混淆,也可能导致早期研究出现偏差。

未来研究需采用更精细的实验设计:例如通过基因编辑技术构建特定血型抗原表达模型,或使用人工皮肤模拟不同血型的体表化学特征。2021年中巴尼三国联合研究提出新思路——将血型与病原体传播效率结合分析,发现摄食B型血的蚊子产卵率最高,而O型血消化效率最佳。这提示血型的影响可能更多体现在种群繁衍层面,而非个体叮咬选择。

结论与建议

当前证据表明,血型对蚊子偏好的影响微弱且不稳定,真正起主导作用的是二氧化碳排放量、体表化学物质组成及红外热辐射特征。A型血既非蚊子的“厌恶对象”,O型血也非绝对“首选目标”。对于易招蚊人群,建议采取以下科学防护措施:

1. 物理隔离:穿着浅色衣物(减少热辐射吸收),使用含香茅油、桉树精油的驱蚊剂(干扰嗅觉定位);

2. 环境管理:保持皮肤清洁(降低乳酸堆积),避免黄昏时段户外活动(蚊群活跃期);

3. 技术创新:关注基于红外屏蔽材料的防蚊纺织品研发,这类产品已在美国军方试验中展现85%的防护效率。

未来研究应着重解析“人味”的分子构成与蚊子神经机制的对应关系。正如加州大学团队所言:“解开蚊子寻人的密码,或许能让我们从根源上瓦解这个头号病媒生物的威胁。” 在这场人与蚊子的千年博弈中,科学终将赋予我们更智慧的制胜之道。