血型抗A溶了;父母什么血型会溶血

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-23 15:05:02

在新生儿医学领域,溶血性疾病因其潜在的健康风险备受关注。据统计,我国约80%的新生儿溶血病例由母婴ABO血型不合引发,其中又以O型血母亲与A型或B型胎儿的组合最为常见。这种因血型抗原差异触发的免疫反应,不仅可能导致胎儿黄疸、贫血等短期症状,还可能引发神经损伤等长期并发症。理解父母血型组合与溶血风险的关联,已成为优生优育的重要课题。

一、血型系统与溶血机制

人类ABO血型系统的抗原-抗体反应是溶血发生的核心机制。O型血个体天然携带抗A和抗B两种免疫球蛋白G(IgG),当O型母亲孕育A/B型胎儿时,约20%的妊娠会出现母体抗体经胎盘转移。这些抗体会与胎儿红细胞表面的A抗原结合,引发补体介导的细胞溶解。值得注意的是,胎儿红细胞表面的A抗原表达量仅为成人的1/3,这解释了为何ABO溶血症状通常较Rh溶血轻。

Rh血型系统的溶血机制则更为复杂。Rh阴性母亲首次接触Rh阳性胎儿红细胞时,会产生记忆性B淋巴细胞,导致二次妊娠时抗体效价显著升高。相较于ABO系统,Rh抗体具有更强的穿透力和补体激活能力,因此引发的溶血常伴随胎儿水肿、肝脾肿大等严重症状。我国汉族人群Rh阴性比例不足0.5%,使得Rh溶血发病率较低但危害更大。

二、父母血型组合的风险谱系

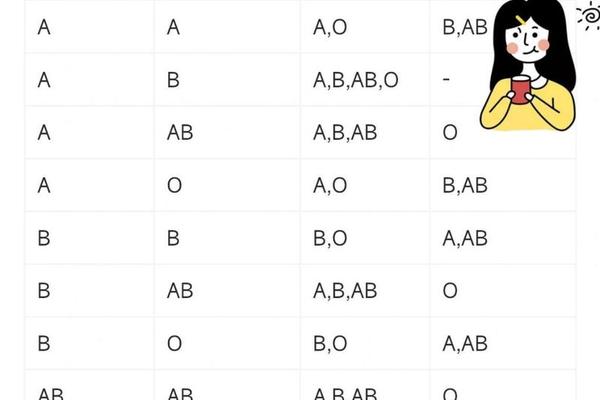

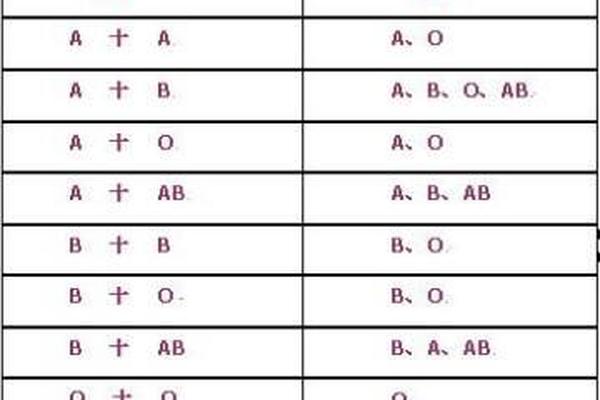

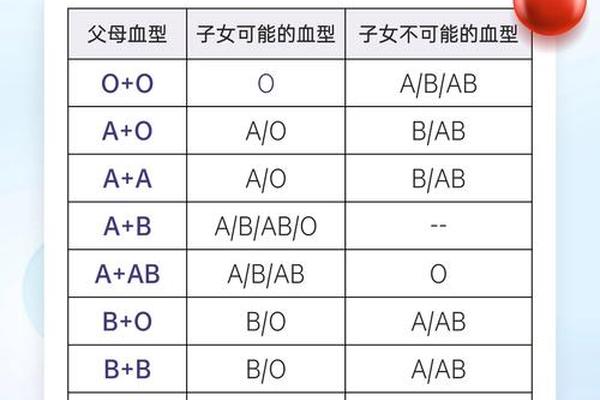

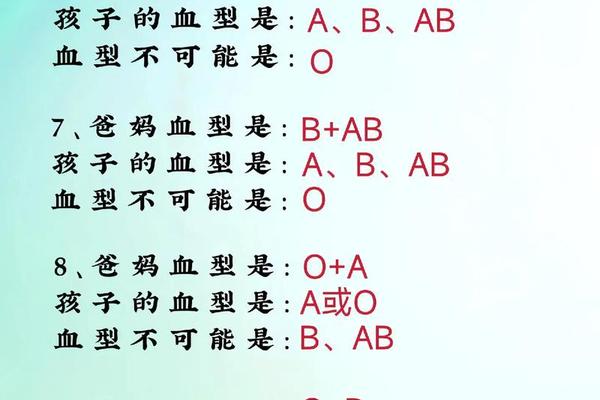

临床数据显示,O型血母亲与非O型父亲的组合构成主要风险群体。当父亲为AB型时,胎儿100%呈现A或B型血;若父亲为A型,胎儿50%概率为A型;父亲为B型时,胎儿50%概率为B型。其中母胎A型组合的溶血发生率是B型组合的1.5倍,这与A抗原更强的免疫原性相关。值得注意的是,约30%的O型女性体内天然存在高效价抗A抗体,这类人群首次妊娠即可能发生溶血。

Rh血型不合风险集中在Rh阴性母亲与Rh阳性父亲的组合。首次妊娠致敏概率约8%,但二次妊娠致敏率可达70%。特殊情况下,Rh阴性母亲若曾接受过Rh阳性血液输注,首次妊娠就可能引发严重溶血。因此Rh阴性孕妇需在孕28周和产后72小时内注射抗D免疫球蛋白,该措施可将致敏风险降至1%以下。

三、临床表现与诊断策略

ABO溶血多在出生后24-72小时显现,特征性表现为进行性黄疸,血清总胆红素每日上升超过5mg/dL。约15%病例伴随贫血,血红蛋白可降至100g/L以下,网织红细胞比例升高至6%-8%。而Rh溶血常在胎儿期即出现症状,超声检查可见胎盘增厚、胎儿腹腔积液等特征,严重者可导致死胎。

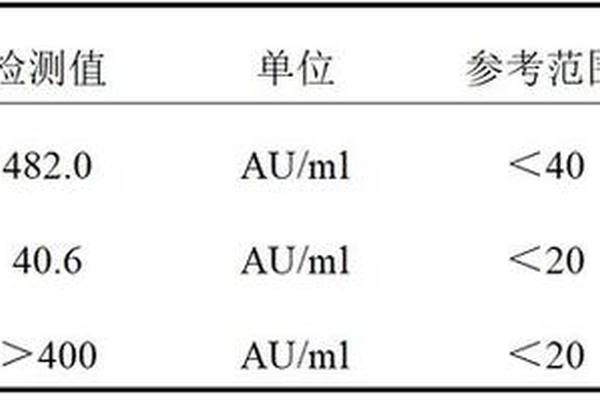

诊断体系包含三级筛查:孕早期夫妻血型鉴定可预测风险;孕中期抗体效价检测(抗A效价>1:64提示高风险)指导干预时机;新生儿期直接抗人球蛋白试验确诊。近年发展出的流式细胞术可定量分析母血中胎儿红细胞数量,将诊断敏感性提升至95%。

四、防治措施与预后管理

对于ABO溶血高风险孕妇,孕20周起每月监测抗体效价,配合中药茵陈蒿汤可降低抗体水平30%-40%。新生儿期光照疗法仍是首选,425-475nm蓝光可使胆红素异构体排泄效率提升3倍。当血清胆红素超过20mg/dL时,换血治疗可置换出90%的致敏红细胞。

Rh阴性孕妇的防治更具系统性。除常规抗D球蛋白预防外,新型单克隆抗体(如M281)通过阻断FcRn受体,可将母体抗体半衰期从21天缩短至3天。基因检测技术的进步使得在孕10周即可通过母血游离DNA准确判断胎儿Rh型,避免不必要的干预。

五、未来研究方向

当前研究热点集中在表位匹配输血、嵌合抗原受体(CAR)T细胞疗法等领域。针对ABO系统的糖基转移酶抑制剂已进入动物实验阶段,可特异性阻断抗A抗体产生。而基于机器学习建立的溶血风险预测模型,通过整合母体抗体效价、胎盘功能参数等12项指标,使预测准确率达到89%。

这些医学进展提示,未来新生儿溶血病的防治将走向精准化、个体化。通过多组学技术解析母胎界面免疫微环境,开发靶向免疫调节药物,有望从根本上改写溶血性疾病的诊疗范式。对于育龄夫妇而言,主动进行血型筛查、理解溶血发生机制,仍是保障新生儿健康的第一道防线。