看血型a ab_ab型血为什么叫贵族血

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-23 14:03:02

血型与身份的隐喻:解码A型与AB型血的“贵族”标签

在东亚文化中,血型常被赋予超越医学范畴的社会意义。其中,A型血与AB型血因“贵族血”这一称谓备受关注。这一标签既源自其生物学上的特殊性,也与社会历史、文化心理的复杂交织密不可分。本文将从科学溯源、历史象征、健康关联及文化塑造四个维度,剖析“贵族血”标签背后的多重逻辑,并探讨其合理性。

一、稀有性:生物学中的少数派

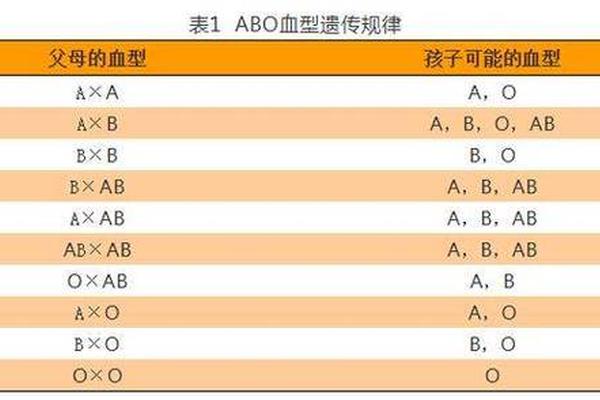

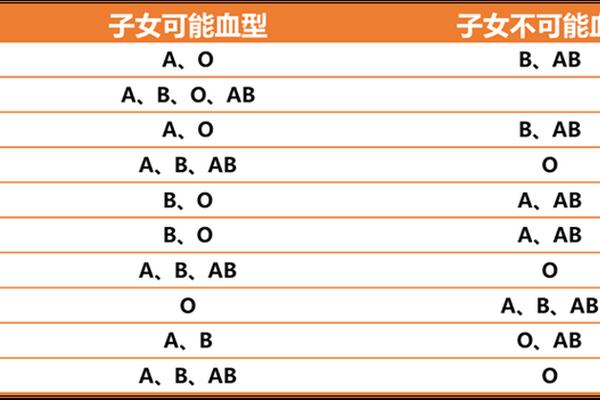

血型分布的统计学差异是“贵族”标签的起点。根据ABO血型系统的遗传规律,A型与AB型血的全球分布存在显著地域差异。例如,东亚地区A型血占比约为30%,而AB型血仅占约10%,远低于O型血的普遍性。这种稀缺性在部分文化中被视为“独特身份”的象征——物以稀为贵的朴素逻辑促使人们将血型与阶层挂钩。

从遗传学角度,AB型血的形成需要父母分别携带A和B抗原基因,其出现概率受族群迁徙与通婚历史影响。例如,游牧民族中B型血占比较高,而农耕文明更早出现A型血基因,AB型血则是不同族群交融的产物。这种基因层面的“混血优势”被隐喻为贵族血统的包容性与复杂性,进一步强化了其特殊地位。

二、历史象征:从体液论到身份符号

血型与气质的关联可追溯至古希腊的体液学说。希波克拉底提出的四种体液类型(血液、黏液、黄胆、黑胆)曾被认为是性格的决定因素,而20世纪的血型文化则延续了这一思维模式。在日本近代文化中,A型血因其“严谨、自律”的特质被投射到武士阶层形象上,而AB型血的神秘多变则与贵族阶层的深不可测产生共鸣。

历史文献显示,某些王朝贵族通过血统纯化维持特权,例如欧洲皇室近亲通婚制度。尽管现代基因学证明血型与遗传无关,但“血统决定论”的心理惯性仍使稀有血型成为身份标识的替代符号。日本企业曾盛行按血型招聘管理层的现象,正是这种文化心理的极端体现。

三、健康关联:医学研究的双面解读

部分研究为“贵族血”的健康优势论提供了科学注脚。例如,A型血人群的胃酸分泌较低,可能降低消化性溃疡风险;AB型血因同时携带A、B抗原,某些研究认为其免疫系统适应性更强。但这些结论存在显著局限性:2017年《柳叶刀》的荟萃分析指出,血型与疾病的相关性多属统计学关联,而非因果机制。

AB型血作为“万能受血者”的医学特性被过度浪漫化。虽然AB型血浆可接受所有血型输入,但这种特性源于抗原缺失而非优越性,且输血实践中仍需严格匹配以避免溶血反应。将医学功能直接等同于社会地位,实质是科学概念的误读与挪用。

四、文化塑造:从迷信到商业符号

日本血型文化的产业化助推了“贵族血”标签的传播。20世纪70年代,《以血型了解你的命运》等畅销书将A型血塑造为“完美主义者”,AB型血则被赋予艺术家气质。这种分类法通过星座占卜式的模糊描述,满足了大众对自我认同的渴求,进而衍生出血型主题餐厅、婚恋匹配服务等商业形态。

在流行文化中,血型标签成为角色设定的快捷方式。例如动漫《东京喰种》将AB型血与异化能力关联,电视剧《血型君》则以拟人化手法强化各血型的刻板印象。这种娱乐化表达虽无害,却潜移默化地巩固了血型决定论的认知偏差。

解构标签背后的认知陷阱

“贵族血”的称谓本质是生物学事实与文化想象的混合产物。其合理性仅限于统计学意义上的分布差异,而非实质的生理或社会优越性。当前研究显示,血型与性格、命运间的关联缺乏可靠证据,将人群简化为四种类型的做法更可能加剧社会偏见。

未来研究应注重两方面:一是通过大规模队列研究澄清血型与健康的真实关联;二是从社会心理学角度分析血型文化的传播机制。对于公众而言,理性看待血型标签,既是对科学精神的尊重,也是避免落入本质主义陷阱的必需。毕竟,真正的“贵族性”不在于红细胞表面的抗原,而在于个体超越基因决定论的自由意志与创造力。

本文通过整合医学、历史、文化研究的多维视角,揭示了“贵族血”标签的建构逻辑与认知局限。在血型文化仍具影响力的当下,这种批判性解读有助于推动公众建立更科学的自我认知框架。