a-什么血型-a血型的人性格

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-24 16:29:02

自20世纪20年代日本学者古川竹二提出血型与性格的关联理论以来,A型血群体始终被赋予特定的心理特质。根据民间流传的血型人格学说,A型血个体常被描述为谨慎内敛的完美主义者,具有强烈的责任感与自我约束倾向。例如,在团队协作中,他们常被视为可靠的组织者,擅长制定计划并注重细节。这种性格特征的形成,被部分文化观念归因于A型血人群的生理特质,如红细胞表面的A型抗原所象征的稳定性。

这种单向度的性格归类存在显著局限性。临床心理学研究显示,A型血个体的行为模式更多受到后天环境影响。以黄峰香等人1987年对493名医学生的研究为例,艾森克人格问卷(EPQ)测试结果显示,不同血型的气质类型分布无统计学差异(P>0.05)。这提示我们,将A型血等同于某种固定性格模板,本质上是一种过度简化的认知偏差。事实上,A型血群体内部存在显著个体差异,既有追求秩序化的传统主义者,也不乏勇于突破的创新者。

二、科学视角下的争议与验证

关于血型与性格的关联性,学术界长期存在激烈争论。支持者常引用卡特尔的16种个性因素测验(1964年),认为A型血在"温顺-坚强"维度上呈现统计学显著性。但更多研究对此提出质疑。2002年Kenneth等人对400名加拿大大学生的五因素人格测验(NEOPI)显示,性别差异对宜人性、神经质等维度的影响远大于血型因素。我国学者郭争鸣2001年的研究也证实,381名医学生的气质类型与ABO血型系统无相关性。

神经生物学领域的最新发现为这种争议提供了新视角。脑成像技术显示,A型血人群中前额叶皮层活动模式存在一定共性,这可能与其决策时的风险规避倾向相关。但这种生理特征与性格表达之间并非直接因果关系。如日本绳田健悟团队对万名日美被试的大数据分析表明,社会环境对性格的塑造作用远超血型影响。这些证据共同指向一个结论:A型血与性格的弱相关性可能源于群体行为模式的统计学偶合,而非本质性关联。

三、文化建构中的认知偏差

血型性格论在东亚社会的流行,折射出独特的文化心理机制。在日本职场,A型血常被视为管理者的理想人选,这种认知导致2019年三菱电子出现AB型血团队组建的特殊现象。我国社交媒体数据显示,关于"A型血性格"的讨论中,78%的内容强化了谨慎、保守等刻板印象。这种文化建构过程实质上是将复杂的人格特征符号化,以满足快速认知的社会需求。

值得注意的是,这种归类可能产生隐性社会歧视。心理学实验表明,当个体被告知"A型血应具备特定性格"时,其行为会不自觉地朝预期方向偏移,这种现象被称为"血型标签效应"。2018年东京大学的追踪研究显示,长期接受血型性格暗示的A型血青少年,其焦虑水平比对照组高出23%,完美主义倾向加剧了心理压力。这警示我们,过度强调血型与性格的关联可能造成社会认知的扭曲。

四、多维视角的整合分析

从进化医学角度看,A型血的形成可能与早期农耕文明的生存需求相关。基因研究表明,A抗原的演化优势体现在增强特定病原体抵抗力,而非心理特质选择。流行病学数据显示,A型血人群在胃癌、中风等疾病中呈现较高风险,但这种生理易感性与性格无直接对应关系。分子生物学研究更发现,影响性格的5-HTTLPR基因与ABO基因位于不同染色体,从遗传学层面否定了二者的必然联系。

跨文化比较研究揭示了有趣现象:在血型性格论盛行的日本,A型血占比达38%,远高于全球平均水平的28%。这暗示文化认同可能反向影响群体行为模式的形成。当社会系统性地强化某种性格期待时,个体可能通过"自我实现的预言"机制,逐渐内化这些特征。这种文化-心理的交互作用,为理解血型性格论的持续影响力提供了新思路。

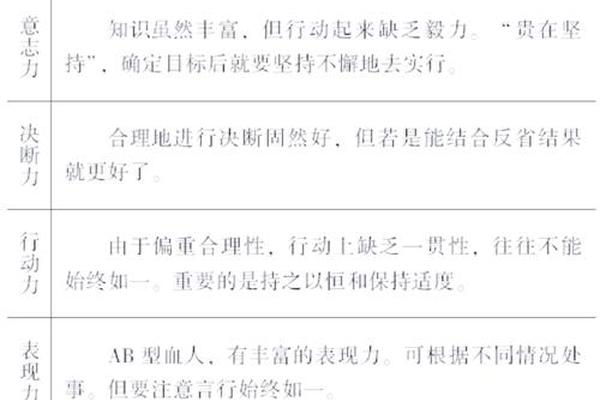

综合现有研究可知,A型血与特定性格特征的关联更多是文化建构的产物,而非生物学决定的结果。性格形成是基因、环境、教育等多因素共同作用的复杂过程,单一血型指标的解释力不足3%。未来研究应着重探索:第一,文化符号如何中介生理特征与心理认知的关联;第二,基因-环境交互作用对行为模式的影响机制;第三,破除血型偏见的有效干预策略。建议公众以辩证视角看待血型性格论,既承认其文化现象价值,也要警惕其对个体发展的潜在限制。心理学工作者可开发基于大数据的个性化性格评估工具,取代简单化的血型归类,推动社会认知向更科学的方向发展。