A血型恶心(A型血的人一般好像都很极端)

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-23 18:24:02

在东亚社会的通俗文化中,A型血人群常被贴上"极端""偏执""神经质"等标签。社交平台上,诸如"A型血最让人讨厌""A型同事的完美主义令人窒息"等话题总能引发热议,甚至衍生出"血型歧视"现象。这种群体性刻板印象的形成,既源自传统血型学说的传播,也反映了现代社会对特定性格特质的焦虑。本文将解构A型血"极端化"的认知迷思,探讨其背后的文化基因与心理机制。

完美主义的双面性

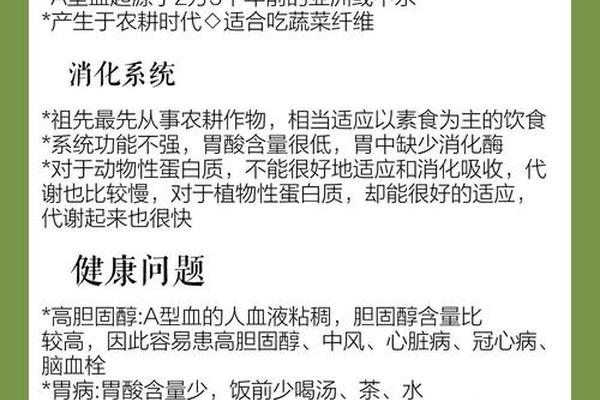

A型血群体常被描述为"完美主义的奴隶"。日本学者续金健在《血型密码》中指出,A型人具有"对己对人凡事皆要求完美"的核心气质,这种特质在幼年时期就已萌芽。在职场环境中,A型人的严谨作风常体现为对细节的极致把控:他们能够将项目进度表精确到分钟,将PPT格式调整到像素级别,将会议纪要整理得如同法律文书。这种专业态度本是职场优势,但当标准超出合理范围时,就可能演变为对同事的苛责和对自我的精神暴力。

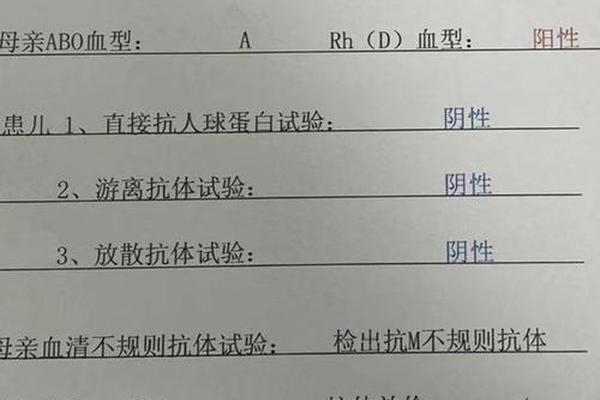

社会心理学研究发现,A型血群体的完美主义往往伴随着"全有或全无"的二元思维模式。在亲密关系中,他们可能因伴侣忘记纪念日就全盘否定感情价值;在消费决策时,会因产品存在微小瑕疵就彻底否定品牌信誉。这种思维定式导致的行为极端化,实际上源于对不确定性的深度恐惧——据《A型血为何被赋予"贵族血"之称》分析,A型人血液中较高浓度的皮质醇使其更容易处于应激状态。

理性与感性的失衡

传统血型学说将A型血定义为"理性至上的族群"。百度健康频道的临床观察显示,A型血就诊者更倾向于用逻辑表格记录症状变化,用统计学方法分析治疗效果。这种高度理性化的思维模式在学术研究、法律实务等领域具有显著优势,但过度依赖理性判断可能导致情感认知系统的萎缩。当遭遇情感危机时,A型人常陷入"道理都懂却无法释怀"的矛盾困境,这种认知失调若长期积累,就可能通过极端行为释放压力。

日本犯罪心理学研究曾引发争议的统计数据显示,A型血在预谋型犯罪中占比异常突出。虽然该结论的科学性存疑,但折射出社会对理性失控的深层恐惧。更值得关注的是日常生活中的"温和极端化"现象:A型父母可能因孩子考试失误烧毁全部玩具;A型管理者可能因报表错误对员工实施冷暴力。这些行为的共同特征,都是将理性准则异化为不容置疑的绝对律令。

社会期望下的极端化

贵族血"的文化想象为A型群体套上无形枷锁。知乎专栏《血型密码》将A型血与西北欧文明、日本现代化进程相联结,构建出血统优越性的叙事神话。这种社会期待迫使A型人不断进行印象管理:职场中要维持从容优雅的"贵族风范",社交场合需展现睿智得体的"哲人气质"。当现实表现与理想人设产生裂隙时,部分个体会通过极端手段维持形象统一,譬如隐瞒病情坚持工作、借贷维持消费层级等自我损耗行为。

新媒体时代加剧了这种认知畸变。小红书平台曾出现"A型血七天蜕变计划"的热门话题,参与者通过极端节食、高强度学习等方式进行自我改造。值得警惕的是,这类内容往往混淆了自我提升与自我否定的边界,将血型特征异化为必须矫正的人格缺陷。东京大学心理学教授菊地指出,当社会将某种性格特质病理化时,个体会产生"认知锚定效应",无意识中强化该特质的极端表现。

解构A型血的"极端化"标签,本质上是场祛魅运动。现有研究表明,所谓血型性格论缺乏遗传学依据,ABO基因位点与性格特征无显著相关性。那些被归因于血型的极端行为,实则是社会文化建构与个体心理机制互动的产物。未来研究应更关注环境压力、教育模式等变量对性格塑形的影响,而非困守生物决定论的窠臼。对于公众而言,破除血型偏见不仅关乎个体尊严,更是构建理性对话空间的必要前提——毕竟,将复杂人性简化为四字母标签,才是真正极端化的思维陷阱。