血型18A(血型配对表)

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-23 20:28:01

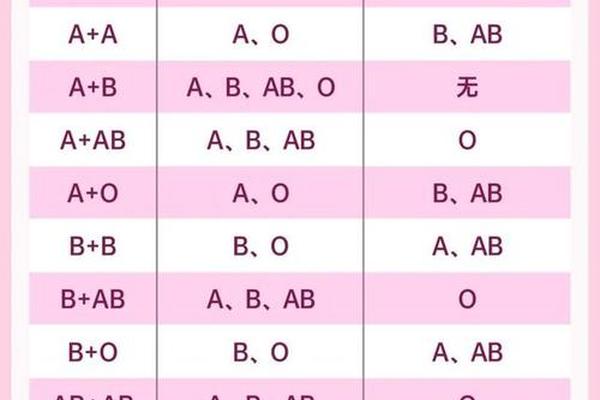

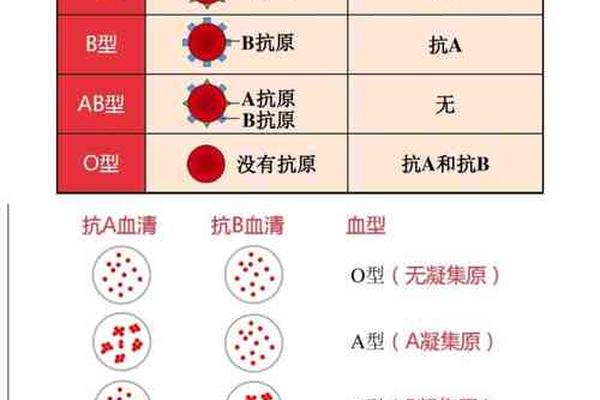

血型作为人类遗传的重要标记,其传递规律在生物学和医学领域具有深远意义。ABO血型系统的遗传遵循孟德尔定律,父母各提供一个等位基因组合决定子代血型。例如,A型血可能携带AA或AO基因型,B型血为BB或BO,而O型血必须为纯合隐性OO。这种显隐关系解释了为何A型与B型父母可能生出O型子女——当双方分别携带隐性O基因时,子代有25%概率获得双隐性组合。

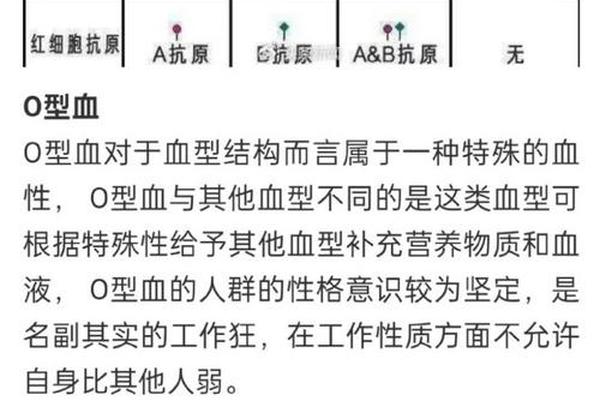

血型抗原的分子结构进一步揭示了遗传机制的复杂性。A型抗原在H抗原基础上添加N-乙酰半乳糖胺,B型则添加半乳糖,而O型仅保留基础H抗原。这种糖基化差异不仅影响输血相容性,还与病原体识别密切相关。例如,诺如病毒更易感染分泌型抗原的个体,因其可利用特定血型抗原作为宿主受体。

二、临床实践中的双刃剑效应

在输血医学领域,血型配对表是保障安全的金标准。O型血因缺乏A/B抗原被称为"万能供血者",但其血浆中含抗A/B抗体,大量输注仍可能引发溶血反应。Rh血型系统则更为复杂,D抗原阴性个体接受阳性血液后可能产生抗体,导致二次输血时严重反应,因此Rh阴性孕妇需特别监测胎儿血型。

新生儿溶血病是血型不配的典型临床问题。当O型母亲怀有A/B型胎儿时,母体抗A/B IgG抗体可通过胎盘攻击胎儿红细胞。统计显示,ABO溶血发生率约15%,但症状通常较轻。而Rh溶血更具危险性,首胎致敏后次胎发病率达17%,需通过产前抗体筛查与免疫球蛋白干预进行预防。

三、超越医学的社会文化镜像

血型学说在日本等亚洲国家衍生出独特的文化现象。企业招聘常参考血型性格论,认为A型严谨适合财务,B型创意适合策划。婚恋领域更发展出血型配对指南,声称A型与AB型组合能形成"互补型领导力",而O型与B型易产生"能量冲突"。这类观点虽缺乏严谨科学依据,却折射出血型作为身份标签的社会认知价值。

健康领域也出现血型饮食疗法等衍生理论,主张O型应多食肉类,A型适合素食。但医学研究显示,血型与营养代谢的关联尚未发现明确分子机制,这类建议更多基于流行病学统计差异。值得注意的是,A型血人群冠心病发病风险较O型高5%,胃癌风险增加18%,提示血型可能通过炎症因子调控影响疾病易感性。

四、前沿研究与未来展望

基因组学技术正推动血型研究进入新维度。深圳团队发现中国汉族Rh阴性人群84%存在RHD基因完全缺失,11%携带特殊融合基因,这为精准输血提供了分子诊断基础。单细胞测序技术更揭示,血型抗原表达存在红细胞亚群异质性,这可能解释部分输血反应的发生机制。

在进化生物学领域,ABO血型多态性的维持机制仍是未解之谜。假说认为,特定血型在抵御病原体方面具有选择优势:O型对疟疾抵抗力较强,而A型对霍乱弧菌易感性较低。随着CRISPR基因编辑技术的发展,未来或可通过血型抗原修饰创造通用型红细胞,彻底解决血源短缺问题。

血型配对表既是遗传规律的简明图谱,也是连接生物学与社会的特殊纽带。从保障输血安全的临床基石,到衍生文化现象的认知载体,血型系统持续展现其多维价值。面对公众领域存在的认知偏差,亟需加强科学传播,区分已验证的医学事实与文化建构的流行观点。未来研究应聚焦血型分子机制的纵深解析,开发个性化医疗方案,同时探索血型多态性在人类进化中的深层意义。唯有立足科学本质,方能充分释放这份"生命密码"的潜在价值。