血型细胞a4-血型4+是什么意思

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-24 00:55:02

血型作为人类遗传学的重要标记,其复杂程度远超公众普遍认知的ABO分类体系。近年来,随着分子生物学技术的突破性进展,临床医学中陆续发现了如“A4型血型”等特殊表型,这类发现不仅揭示了血型系统的微观奥秘,更对精准医疗时代下的输血安全、疾病关联性研究产生深远影响。本文将从分子机制、临床意义及研究前沿三个维度,系统解析这类特殊血型表型的科学内涵。

一、血型分类的分子基础

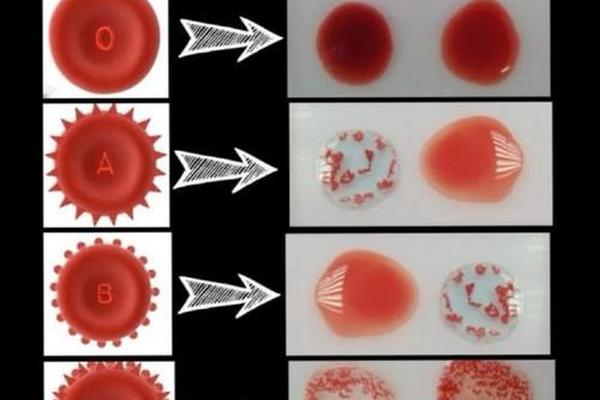

现代血型系统依据红细胞膜表面抗原的遗传特征进行分类,目前国际输血协会已确认45个独立血型系统。ABO血型系统的核心在于糖基转移酶编码基因的差异:A型个体携带的GTA基因编码N-乙酰半乳糖胺转移酶,而B型的GTB基因编码半乳糖转移酶,O型则因基因突变导致酶活性丧失。值得注意的是,A型本身包含超过20种亚型,其中A4型属于罕见变异型,其抗原表位的糖链修饰方式与常规A1型存在细微差异。

这种亚型差异源于基因组的单核苷酸多态性(SNP)。例如在A4型中,ABO基因第6外显子的c.467T>C突变导致酶蛋白结构改变,使得红细胞表面A抗原的密度降低至常规A型的60%-80%。此类突变往往通过常染色体显性遗传,但在家系研究中可能出现不完全外显现象。分子诊断技术的发展,使得利用PCR-RFLP或Sanger测序精准识别这些突变成为可能,这对避免输血过程中的亚型误判至关重要。

二、特殊表型的临床挑战

在常规血型检测中,A4型易被误判为常规A型或弱表达的A3型。这种误判可能引发严重临床后果:当A4型患者接受标准A型血液时,供体血液中的抗-A抗体可能攻击受体红细胞表面不完全的A抗原,导致迟发性溶血反应。2017年江苏某三甲医院就曾报道过此类病例,患者输血后出现血红蛋白尿,经血清学复查发现其实际为A亚型。

针对这类特殊血型,临床需建立多维度检测体系。除传统的抗血清凝集试验外,还应结合吸收放散试验、分子生物学检测等手段。例如通过单克隆抗-H试剂可鉴别A亚型与孟买型,前者保留H抗原活性而后者完全缺失。近年来建立的液相芯片技术,能在单次检测中同时分析ABO、Rh、Kell等11个血型系统的348个抗原,将亚型误诊率降低至0.01%以下。

三、研究前沿与转化潜力

特殊血型的研究正推动着精准输血医学的革新。2023年南京医科大学团队开发的CRISPR-Cas9基因编辑模型,成功在体外重建了A4型红细胞的抗原表达谱,为研究抗原-抗体相互作用提供了可控实验体系。这种技术突破不仅有助于理解血型抗原的免疫原性规律,更为人工血型改造开辟了新路径。

在疾病关联性研究领域,全基因组关联分析(GWAS)发现A亚型人群对幽门螺杆菌感染的易感性显著增高,可能与胃黏膜细胞表面修饰的A抗原充当细菌黏附受体有关。这种发现提示血型抗原可能通过分子模拟机制参与病原体识别,为开发新型抗感染策略提供了理论依据。而针对A亚型特有的抗原表位,已有研究团队设计出特异性纳米抗体,在动物模型中展现出阻断病原体入侵的潜力。

随着单细胞测序技术的普及,未来血型研究将深入探索红细胞发育过程中抗原表达的时空动态变化。2024年发表于《自然》子刊的研究揭示,红系祖细胞在分化早期即出现血型抗原的异质性表达,这种细胞亚群的存在可能解释临床中观察到的嵌合体现象。此类基础研究的突破,将推动建立更精确的血型分子分型体系,最终实现从“血型匹配”到“抗原谱匹配”的范式转变。

血型系统的复杂性既是生命进化的智慧结晶,也是医学研究的永恒课题。特殊血型如A4型的发现,不仅完善了人类对血液免疫学的认知体系,更催生了分子诊断、基因编辑等创新技术的临床应用。在精准医学时代,建立多组学整合的血型分析平台、开发通用型人工血液制品、探索血型-疾病关联网络,将成为该领域最具前景的研究方向。这些努力将最终实现输血治疗从经验医学向分子医学的跨越,为人类健康保障体系筑牢科学基石。