血型a抗原化学结构-血型H抗原是什么

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-25 03:20:02

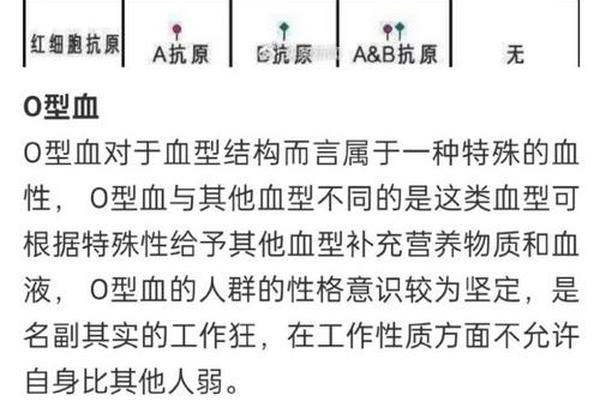

人类ABO血型系统的复杂性源于红细胞表面糖链结构的精细差异,其中A抗原与H抗原的化学构型差异构成了该系统的分子基础。H抗原作为ABO抗原的前体物质,其岩藻糖基化结构为A、B抗原的形成提供了基础模板,而A抗原则是在H抗原末端半乳糖上通过α-1,3糖苷键连接N-乙酰半乳糖胺形成的特异性表位。这种看似微小的化学修饰不仅决定了输血医学中的免疫相容性,更在病原体识别、肿瘤免疫等生物学过程中扮演关键角色。理解这两种抗原的分子本质,对于破解血型系统的进化密码、提升临床诊疗水平具有重要价值。

一、抗原的分子基础与遗传调控

H抗原的形成始于前体糖链的岩藻糖基化过程。在FUT1基因编码的α-1,2岩藻糖转移酶催化下,岩藻糖通过α-1,2糖苷键连接到前体糖链末端半乳糖的2号位羟基上,形成H抗原的经典四糖结构:Galβ1-3GlcNAcβ1-3Galβ1-4Glcβ1-Cer。这种基础构型在红细胞表面广泛存在,约99%的H抗原会进一步转化为A或B抗原。

A抗原的形成需要ABO基因座上的IA等位基因表达功能性α-1,3-N-乙酰半乳糖胺转移酶。该酶能特异性识别H抗原末端的岩藻糖-半乳糖结构,将N-乙酰半乳糖胺通过α-1,3糖苷键连接到半乳糖的3号位羟基。X射线晶体学研究显示,A抗原的N-乙酰半乳糖胺基团通过空间位阻效应改变抗原表位的拓扑构象,使其与抗A抗体形成特异性结合口袋。这种精确的酶促反应受基因剂量效应调控,IAIA纯合子个体的酶活性比IAi杂合子高30%-50%,导致红细胞表面A抗原表达密度的显著差异。

二、化学结构的生物学意义

从糖生物学视角看,H抗原与A抗原的差异本质在于末端糖基的化学修饰。H抗原的α-1,2岩藻糖基团赋予其与植物凝集素Ulex europaeus的特异性结合能力,而A抗原的N-乙酰半乳糖胺修饰则形成独特的免疫原性表位。质谱分析显示,A型红细胞表面每个糖脂分子平均携带3-5个A抗原表位,这些表位以树枝状结构突出于细胞膜表面,形成约15nm的空间识别域。

这种化学差异直接决定临床输血反应的发生机制。当A抗原进入B型血个体时,其N-乙酰半乳糖胺基团与血清中的天然抗A抗体IgM发生交联,激活补体级联反应导致溶血。研究显示抗A抗体对A1抗原(高密度表位)的亲和力是A2抗原(低密度表位)的10倍,这解释了A2亚型输血相容性更广的现象。而H抗原的广泛存在使得O型血可作为"万能供血者",因其缺乏A/B抗原修饰,不会引发受体抗体的强烈反应。

三、进化与病理学关联

在灵长类进化过程中,H抗原系统早于ABO系统出现。比较基因组学研究表明,FUT1基因在哺乳动物中高度保守,而ABO基因则在人科动物中发生快速进化,提示A抗原的形成可能与病原体选择压力相关。例如,霍乱弧菌的细胞壁多糖能模拟H抗原结构,但无法模拟A抗原的N-乙酰基修饰,这使得A型个体对霍乱的易感性较O型降低40%。

病理状态下,H抗原的异常表达可能引发临床问题。在急性髓系白血病患者中,约15%病例出现H抗原表位暴露现象,这是由于恶性细胞ABO基因表达缺失导致的"抗原逆转"。而孟买血型个体因FUT1基因突变完全缺失H抗原,其血清中含有抗H抗体,使得这类患者只能接受同型血液输注。近年来合成生物学的发展使人工合成H抗原类似物成为可能,中国学者开发的BSA-三糖缀合物已成功用于血型诊断试剂的标准化生产。

对A抗原与H抗原的深入研究,不仅揭示了ABO血型系统的分子本质,更为精准医疗提供了理论支撑。未来研究应着重于:①开发基于糖芯片技术的高通量血型抗原分析平台;②探索血型抗原在肿瘤免疫治疗中的调控机制;③建立基因编辑技术修复H抗原缺陷的新方法。随着糖组学技术的进步,人类终将完全解析血型抗原的生物学密码,为个体化医疗开辟新纪元。