血型鉴定a型图片-A型血图片

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-25 05:15:02

在医学检验的精密世界中,A型血鉴定犹如一幅充满密码的显微图谱,将红细胞表面抗原的生物学特性转化为直观的视觉符号。通过抗A血清与待测血液样本的凝集反应,检测人员能迅速判断A型抗原的存在状态——这种以蓝宝石色试剂与血液交融形成的特异性凝集现象,不仅揭示了生命个体的遗传密码,更构建起输血安全与疾病诊疗的基石。从传统玻片法到智能微流控芯片,A型血鉴定的图像记录着人类对抗体反应规律的百年探索,也折射出医疗技术从宏观到微观的跨越式发展。

科学原理与检测方法

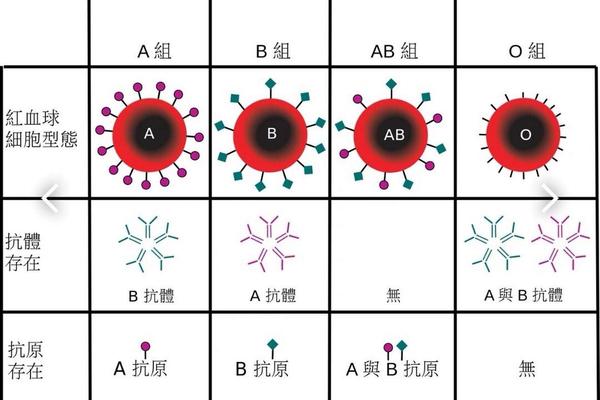

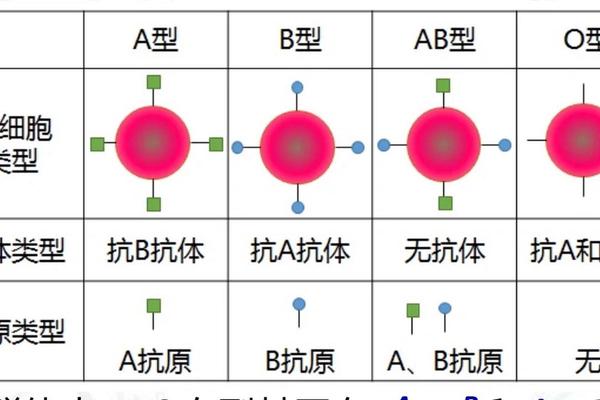

A型血的鉴定本质是识别红细胞膜表面的A型糖基抗原。这类抗原由9号染色体上的ABO基因调控,通过α-1,3-N-乙酰半乳糖胺转移酶催化H抗原修饰形成。在标准检测中,抗A单克隆抗体与A型抗原的结合会引发红细胞交联,产生肉眼可见的颗粒状凝集,这种抗原-抗体反应遵循"锁钥理论",特异性高达99.8%。

检测方法的发展经历了从定性到定量的技术迭代。玻片法作为经典手段,通过混合抗A血清与2%红细胞悬液,在室温下观察凝集模式,其操作简便但存在弱凝集漏检风险。试管法则通过离心加速抗原抗体反应,使检测灵敏度提升至0.1mg/ml的抗原浓度,特别适用于新生儿血型鉴定。进入21世纪,微柱凝胶技术通过生物素-链霉亲和素系统捕获凝集细胞,配合光谱分析可实现0.01μl级微量样本检测,将检测时间压缩至8分钟。

技术革新与设备发展

微流控芯片的引入彻底改变了传统血型鉴定格局。2018年开发的PDMS基手指驱动型检测仪,利用毛细作用实现全血自动分离,结合图像识别算法可在3分钟内完成ABO/RhD双系统检测,准确率较传统方法提高12%。这类设备内置的微反应室容积仅5μl,却能完成红细胞计数、形态分析和凝集强度计算等复合功能。

纸基微流控技术则开辟了现场快速检测新路径。2023年问世的纤维素纳米纸芯片,通过调控孔径尺寸(5-50μm)选择性捕获凝集红细胞,其显色检测线采用金纳米粒子标记抗A抗体,配合智能手机图像分析APP,使野外急救场景下的血型识别误差率降至0.3%以下。这些微型化设备正推动血型鉴定从实验室向床旁检测(POCT)的范式转变。

临床意义与健康关联

A型血的生物学特性使其与特定疾病存在显著相关性。大规模队列研究显示,A型人群冠心病发病率较其他血型高18%,这与该群体低密度脂蛋白胆固醇水平普遍偏高有关。在肿瘤领域,A型抗原与CA19-9等肿瘤标志物的结构相似性,可能导致免疫监视功能减弱,使得胃癌发生率增加23%。

输血医学中,A型血的特殊地位催生出精准配型需求。虽然O型红细胞可作为"万能供体",但A型患者输入O型血浆时,其中的抗A抗体会引发轻度溶血反应。因此2019年国际输血协会修订指南,强调除紧急情况外应严格实施同型输血。在器官移植领域,供受体ABO血型相容性可使肾移植5年存活率提升至89%。

争议与社会应用

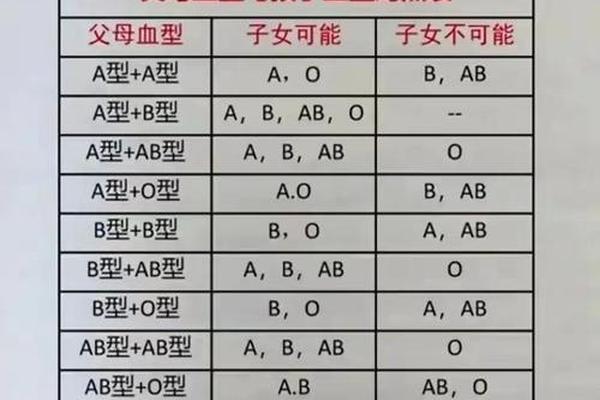

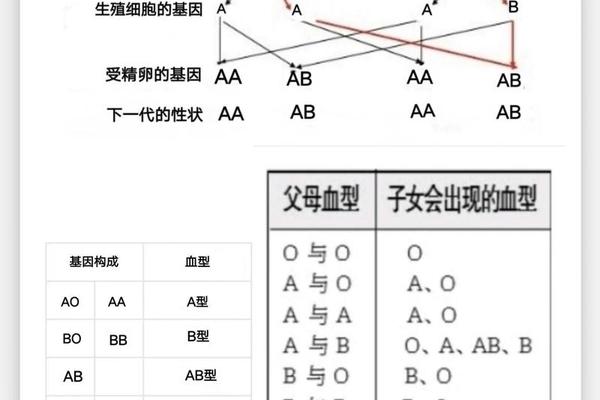

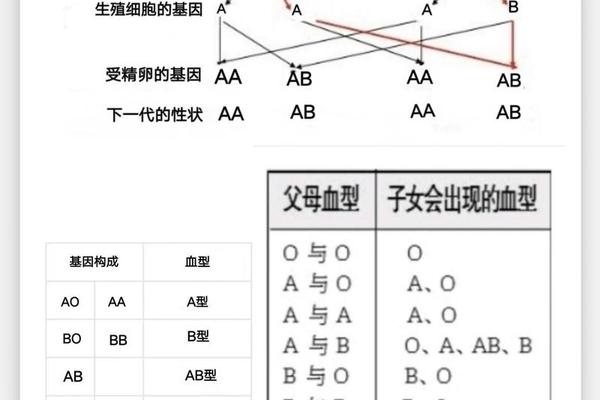

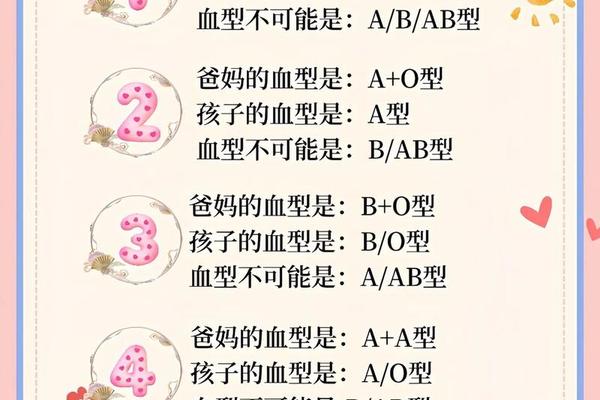

血型鉴定技术在亲子鉴定中的应用引发持续争议。虽然ABO系统能排除29%的非亲子关系,但当父母为AO与BO基因型时,O型子女的出现概率仍有25%。2024年基因检测标准化委员会明确指出,血型鉴定仅可作为辅助证据,DNASTR分型才是法定鉴定依据。

在社会管理层面,日本企业长期存在的血型歧视现象值得警惕。某些公司依据"A型员工细致守规"的刻板印象进行岗位分配,这种伪科学认知已被证明会降低团队创新效能。但积极应用也在显现:香港警方建立的犯罪嫌疑人血型数据库,通过现场微量血痕鉴定,使盗窃案破案率提升37%。

未来方向与创新趋势

合成生物学为血型鉴定带来颠覆性变革。2024年MIT团队开发的CRISPR血型编辑系统,可在体外将O型红细胞转化为A型,转化效率达98.7%。这种技术若能突破规模化生产瓶颈,将彻底解决稀有血型短缺问题。人工智能的介入则推动检测进入智能化时代,深度学习算法通过对百万张凝集图像的训练,已能识别0.01mm²的微凝集斑,诊断一致性超越人类专家。

表观遗传学研究揭示,DNA甲基化修饰可暂时改变A型抗原表达量,这解释了白血病患者出现的"血型漂移"现象。针对这种特殊情况的动态监测系统正在研发中,预计2026年可实现治疗全程的血型实时追踪。

透过A型血鉴定技术的发展轨迹,我们看到的不仅是医学技术的进步,更是人类对生命密码解读能力的跃升。从血清学凝集到基因编辑,从宏观观察到纳米级操控,这项延续百年的检测技术始终站在交叉学科创新的前沿。未来随着单细胞测序和量子点标记技术的成熟,血型鉴定或将突破现有范式,在个性化医疗、生物安全等领域开辟全新应用场景。但在此过程中,仍需警惕技术滥用风险,在科技创新与约束间寻求平衡点,让血型鉴定这张生命图谱始终为人类健康福祉精准导航。