血型igg抗a高、IGg抗A抗体结果怎么看

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-24 17:12:02

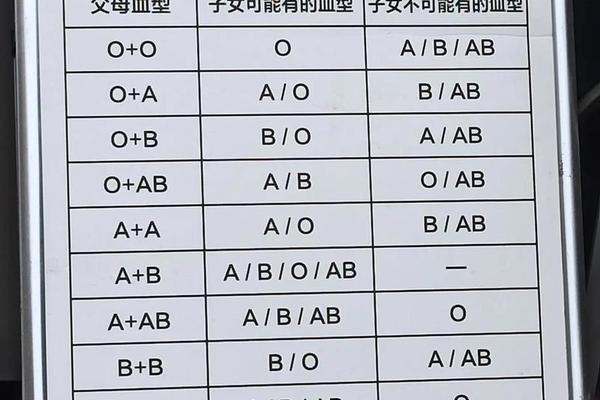

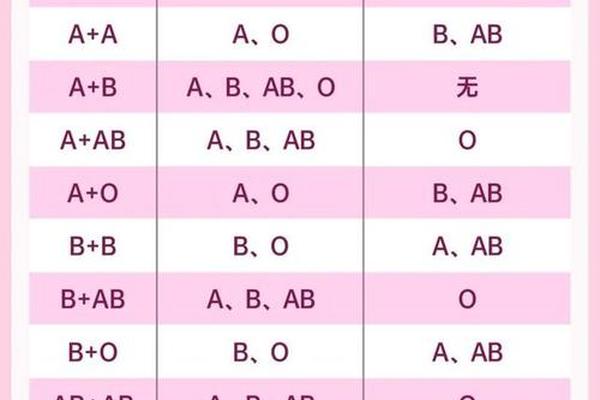

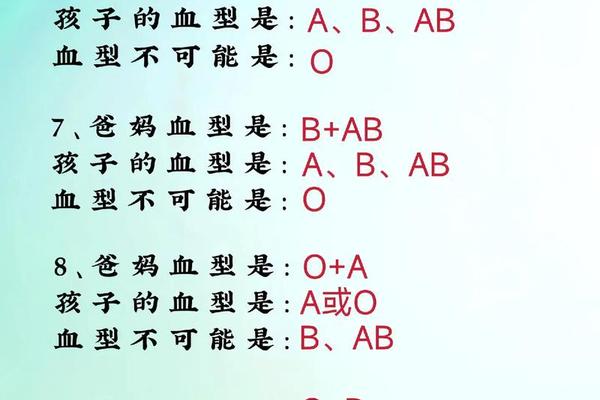

在母婴血型不合的临床场景中,IgG抗A抗体效价的检测是评估新生儿溶血风险的重要指标。当O型血母亲与A型、B型或AB型父亲结合时,胎儿可能遗传父方血型抗原,母体免疫系统产生的IgG抗体通过胎盘进入胎儿循环,导致红细胞破裂并引发溶血。这一过程中,抗体效价的高低直接关系到病情的严重程度,也决定了临床干预的紧迫性。本文将从检测意义、临床解读、动态监测及干预策略等多角度展开分析,结合最新研究数据与临床经验,为读者提供系统性参考。

母婴血型不合与溶血症的关联

母婴ABO血型不合是新生儿溶血症的最常见诱因。当O型血母亲(红细胞无A/B抗原)孕育A型或B型胎儿时,胎儿红细胞表面的A抗原可能刺激母体免疫系统产生IgG抗A抗体。这种免疫球蛋白分子量小(约150kDa),能够穿透胎盘屏障,与胎儿红细胞结合后引发补体介导的溶血反应。研究数据显示,我国汉族人群中母婴ABO血型不合的发生率约为26.92%,但实际发生溶血的仅占2%-2.5%,这说明抗体效价水平与临床表现存在显著相关性。

抗体效价检测的核心价值在于风险分层。临床将IgG抗A效价1:64设为警戒阈值,超过该值需启动监测程序。例如某研究对1,652例血型不合孕妇的追踪显示,效价≥256的孕妇中,新生儿溶血发生率高达66.7%,而效价≤32的仅5.8%。这种剂量效应关系源于抗体与抗原结合的饱和性——效价越高,单位时间内破坏的红细胞数量越多,导致胆红素急剧升高及组织损伤风险增加。

检测结果的临床解读与处理策略

IgG抗A效价检测报告需结合孕周与既往史综合判断。以常见的1:128检测结果为例,这属于中度风险范畴。南京溧水区人民医院的研究表明,该效价水平对应的溶血发生率为36.7%,提示需要加强监测但无需过度干预。临床处理通常包括两个层面:对于首次检测达1:128的孕妇,建议每4周复查抗体动态;若连续两次检测效价翻倍(如从1:64升至1:256),则需启动药物治疗。

中药干预在临床实践中展现独特价值。茵陈、黄芩等组成的复方制剂可通过调节Th1/Th2细胞平衡,抑制抗体过度生成。某多中心研究显示,服用茵陈颗粒的孕妇抗体效价下降率达78.6%,新生儿换血治疗需求减少42%。但需注意,中药治疗需在孕20周后开始,避免影响胚胎早期发育。

抗体效价的动态监测与风险评估

孕期的动态监测体系包含三重维度:抗体效价曲线、超声生物物理评分及胎儿脐血流参数。建议在孕16-20周完成基线检测,28周后加密至每2周一次。研究发现,效价在孕晚期呈现“双峰现象”——约35%的孕妇在32周出现首次峰值,38周再次升高,这与胎盘通透性增加直接相关。此时配合超声监测胎儿肝脾体积(>第90百分位数提示溶血进展)可提高诊断准确性。

风险评估模型正逐步走向精准化。最新提出的HEMOLYSS评分系统,整合了抗体效价增幅、胎儿MCA-PSV值、母体免疫状态等7项参数,对重度溶血的预测敏感度达92.3%。例如当效价≥512合并MCA-PSV>1.5MoM时,胎儿贫血风险增加8倍,此时需考虑宫内输血等侵入性治疗。

临床干预手段的争议与共识

对于高抗体效价(≥512)病例,血浆置换术的疗效仍存争议。虽然单次置换可降低效价2-4个滴度,但抗体反弹现象普遍,约60%患者7天内恢复原水平。相比之下,静脉注射丙种球蛋白(IVIG)通过Fc受体阻断机制发挥作用,可使62%的严重溶血病例避免换血治疗,但高昂费用限制其广泛应用。

产时处理方案形成新共识。建议在孕38周择期剖宫产,并预备相当于胎儿血容量2倍(约180ml/kg)的O型洗涤红细胞。上海儿童医学中心的数据显示,该策略使新生儿ICU入住时间从平均9.3天缩短至5.1天,核黄疸发生率下降76%。产后立即进行新生儿直接抗人球蛋白试验(DAT),阳性者需在24小时内启动蓝光治疗。

总结与展望

IgG抗A抗体效价检测为ABO溶血病的防治提供了关键窗口。现有证据表明,1:128的效价水平虽需警惕,但通过动态监测与适时干预,多数妊娠结局良好。未来研究应聚焦于:①开发便携式抗体快速检测设备,实现居家监测;②建立基于人工智能的个体化用药模型;③探索表观遗传调控在抗体生成中的作用机制。临床工作者需牢记,溶血风险的评估永远是多参数、多维度的综合判断,唯有将实验室数据与临床表现紧密结合,才能为母婴安全构筑坚实防线。