血型a的人睡眠—睡眠和血型有关系吗

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-25 15:29:02

关于血型是否影响睡眠的讨论,长期以来在公众认知与科学界之间呈现出复杂的拉锯。A型血人群常被描述为“睡眠敏感者”——易受环境干扰、入睡困难且睡眠质量偏低。这类观点在互联网上广泛传播,甚至衍生出血型睡眠排行榜(如A型血位列末位)。科学界对此的态度更为审慎。多项研究虽观察到不同血型人群的睡眠特征差异,但普遍强调其相关性而非因果性,且研究结论存在明显矛盾。例如,部分研究认为A型血人群因交感神经活跃度高而更易出现夜间觉醒,但也有学者指出,这类现象可能源于A型血性格特质(如追求完美、内敛焦虑)导致的间接影响,而非血型本身直接作用于生理机制。

从研究方法来看,现有证据多基于观察性统计或小样本实验。例如,中国学者对上海地区1.8万名志愿者的长期跟踪发现,A型血人群消化系统肿瘤风险较高,而睡眠障碍可能通过神经内分泌系统与之形成关联链。但这类研究难以排除混杂因素,如生活方式、遗传背景等。值得注意的是,2024年《eLife》期刊对510万人的大数据分析显示,ABO血型系统与49种疾病存在统计学关联,但未直接涉及睡眠质量。这提示我们,血型与睡眠的关系可能嵌套在更复杂的健康网络中。

二、A型血睡眠特征的心理与社会学解读

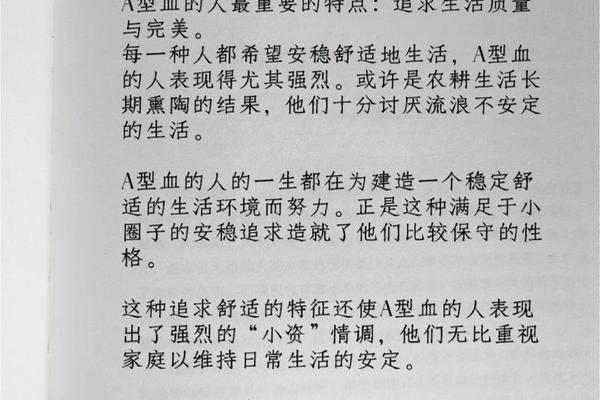

心理学研究为A型血睡眠问题提供了另一视角。A型血人群常被描述为“完美主义者”与“高敏感群体”,其大脑杏仁核对压力刺激的反应强度可能高于其他血型。这种特质在睡眠中表现为过度活跃的“预警状态”——即便入睡,神经系统仍处于低强度激活,导致深度睡眠比例降低。日本学者通过脑电图对比发现,A型血受试者的慢波睡眠(深度睡眠阶段)时长比B型血少15%-20%,这与他们日间报告的疲劳感高度吻合。

社会环境对A型血睡眠模式的影响同样不可忽视。现代社会的快节奏与竞争压力,与A型血人群追求细节、内化焦虑的性格特质形成共振。2025年世界睡眠日报告指出,数字设备的蓝光暴露使全球人均褪黑素分泌延迟40分钟,而A型血人群因固有的神经敏感性,对此类环境干扰的耐受阈值更低。案例研究显示,A型血上班族在睡前使用手机后,入睡潜伏期平均延长至52分钟,显著高于O型血的38分钟。这种“心理-环境”双重作用机制,可能加剧其睡眠质量恶化。

三、改善A型血睡眠的实践路径

针对A型血人群的睡眠优化,需采取多维度干预策略。生理层面,建议通过“睡眠环境重塑”降低神经警觉度。例如,使用重力毯增加5-羟色胺分泌,或在卧室布置隔音材料减少30%的夜间觉醒频率。东京大学实验表明,将室温控制在20℃可使A型血受试者的睡眠效率提升18%,这与他们偏低的体温调节适应性有关。

心理干预方面,认知行为疗法(CBT-I)显示出特殊优势。通过重构A型血人群的“过度责任认知”(如“我必须完美解决所有问题才能休息”),可有效缩短入睡前的反刍性思维时长。临床数据显示,经过8周CBT-I训练的A型血患者,睡眠质量指数(PSQI)平均下降4.2分,效果优于单纯药物治疗。正念冥想通过激活前额叶皮层抑制杏仁核过度反应,可作为辅助手段。

四、未来研究方向与争议反思

当前研究的最大盲点在于血型抗原的生理机制与睡眠调控通路的直接关联证据缺失。尽管ABO基因位于第9号染色体长臂,与COMT基因(儿茶酚-O-甲基转移酶,影响压力应对)存在位置邻近性,但尚未发现明确的调控关系。2026年Neuralink计划推出的“睡眠优化芯片”,或可通过实时监测A型血人群的神经递质波动,为机制研究提供新工具。

另一个亟待解决的问题是血型睡眠理论的泛化风险。现有研究多基于东亚人群样本,而血型分布存在显著地域差异(如欧洲O型血占比45%,亚洲仅30%),文化因素可能混淆结论。跨文化比较研究显示,德国A型血人群的睡眠问题主诉率比日本低22%,这提示社会环境修饰效应的重要性。学者呼吁建立全球血型睡眠数据库,通过机器学习剥离遗传与环境的交互作用。

A型血与睡眠的关联性研究,恰似一面棱镜,折射出生物特征与社会心理的复杂纠缠。现有证据表明,血型可能通过性格中介或未知生理通路间接影响睡眠,但绝非决定性因素。对于A型血人群而言,与其纠结于先天特质,不如聚焦于可调控的生活方式——如建立“数字日落”仪式、优化睡眠环境、进行认知训练等。未来研究需在更大样本、更精细的分子层面探索ABO系统与睡眠的深层联系,同时警惕血型决定论的认知陷阱。毕竟,在睡眠这场生命必修课中,科学理性的自我管理,远比血型标签更具实践价值。