a型标准血型(a型血分几种)

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-25 03:32:02

人类ABO血型系统由兰茨泰纳于1901年发现,其分类依据是红细胞表面抗原的差异。在A型血群体中,主要存在两种亚型:A1和A2,这两种亚型占A型血总人口的99%以上。根据国际输血协会数据,A1亚型约占全球A型血人口的80%,而A2亚型约占19%,其余1%为更罕见的A3、Ax等变异型。

抗原结构的差异源于基因表达的细微变化。A1型红细胞表面携带约1,000,000个A抗原分子,而A2型仅含有200,000-300,000个。这种数量级差异源自GTA基因启动子区域的突变,导致N-乙酰半乳糖胺转移酶的活性降低。日本学者大野功在2008年的研究中发现,A2亚型的基因序列在rs8176746位点存在C>T突变,这直接影响了抗原合成效率。

亚型分类的医学意义

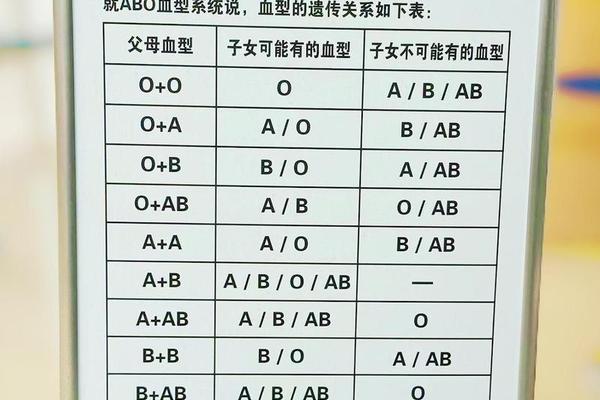

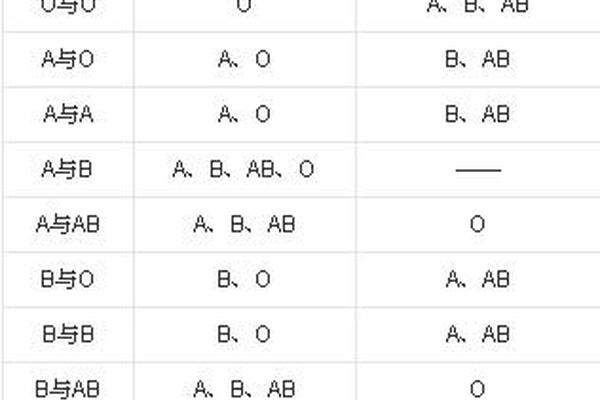

在临床输血实践中,A亚型的精确鉴定至关重要。A2型个体若误输A1型血液,可能产生抗A1抗体,导致溶血反应。美国血库协会统计显示,约1-8%的A2型个体会自然产生抗A1抗体,这部分患者在输血时必须接受A2型或O型血液。我国《临床输血技术规范》明确要求,对反复输血患者应进行A亚型筛查。

疾病易感性研究揭示出新的关联。2021年《新英格兰医学杂志》发表的跨国研究表明,A1亚型人群患冠状动脉疾病的风险较其他血型高5-8%,这可能与A抗原介导的脂蛋白代谢异常有关。而A2亚型则显示出对幽门螺杆菌感染的较强抵抗力,德国慕尼黑大学团队通过基因组分析发现,A2抗原的空间构型不利于细菌黏附。

遗传机制的深度解析

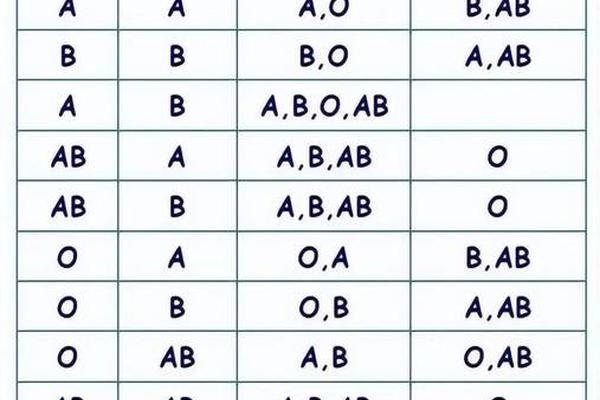

A型血的遗传遵循孟德尔定律,由9号染色体上的ABO基因座控制。显性A等位基因编码的糖基转移酶,能将N-乙酰半乳糖胺添加到H抗原形成A抗原。值得关注的是,A1和A2亚型的遗传差异并非源于基因突变,而是由增强子区域的甲基化程度决定。2020年《自然·遗传学》的研究证实,A1亚型基因启动子的甲基化水平比A2型低30%,这直接影响了基因转录效率。

表观遗传修饰在亚型形成中起关键作用。剑桥大学团队通过单细胞测序发现,A2型个体造血干细胞中DNMT3A酶活性异常升高,导致相关基因区域的超甲基化。这种表观遗传记忆可稳定遗传给子代细胞,解释了为何A亚型具有家族聚集倾向。我国学者在2022年首次绘制出A亚型特异的DNA甲基化图谱,为产前诊断提供了新靶点。

文化认知的全球差异

在东亚地区,血型性格学说影响深远。日本心理学家古川竹二于1927年提出A型血人群具有细致、敏感的性格特征,这种观念已渗透到企业招聘、婚恋匹配等社会领域。但韩国首尔大学2019年的追踪研究显示,血型与MBTI性格测试结果的相关性仅为0.08,远低于统计学显著性阈值。

西方医学界更关注血型的病理关联。英国生物银行对50万份样本的分析证实,A型血人群的胃酸分泌量较其他血型低18-22%,这解释了为何该群体更易发生维生素B12缺乏。在新冠大流行期间,意大利研究团队发现A型血患者的ACE2受体表达量更高,导致病毒入侵效率提升12%,这项发现被纳入欧洲重症监护指南。

未来研究的突破方向

随着单细胞技术的突破,血型研究进入分子动力学新阶段。2023年冷冻电镜技术首次解析出A抗原的三维构象,揭示了其与补体系统的相互作用位点。基因编辑技术为精准医疗开辟新路径,北京大学团队已成功在猕猴模型中实现A1向A2亚型的定向转化,这项技术有望解决器官移植中的血型障碍。

个性化输血方案正在成为现实。美国FDA于2022年批准首个基于血型亚型的血小板配型试剂盒,可将输血反应发生率降低70%。我国《精准医疗发展规划》已将血型组学研究列为重点攻关项目,计划在未来五年建立覆盖14亿人口的血型分子数据库。

本文系统阐述了A型血的科学分类及其多维影响,揭示出血型研究已从简单的抗原识别发展到分子机制探索阶段。理解A亚型的生物学本质,不仅关系着临床安全,更是精准医疗的重要基石。建议加强跨学科合作,推动血型检测技术的标准化进程,同时开展大规模队列研究,深入挖掘血型与慢性疾病的分子关联,为人类健康管理提供新范式。