爸爸a妈妈o小孩血型;A型血为什么叫贵族血

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-25 06:00:02

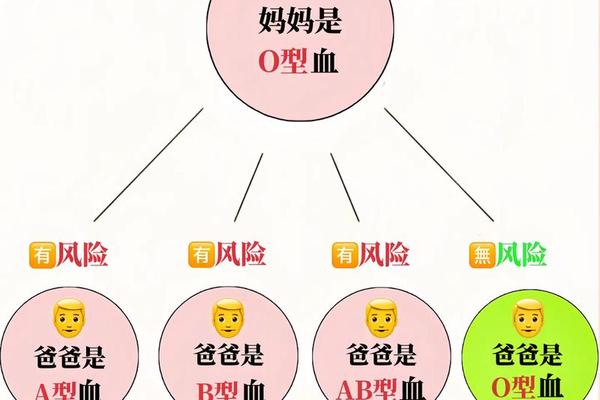

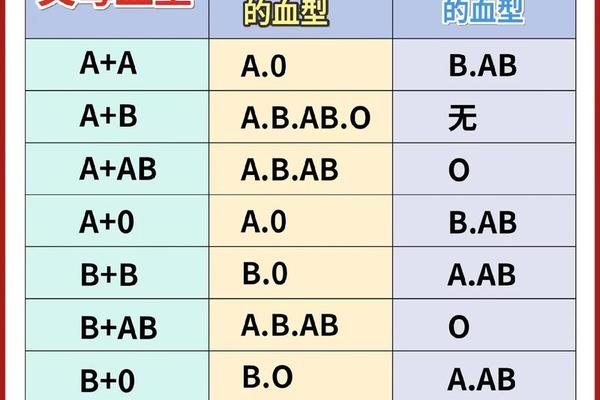

父母血型为A型和O型的组合,其子女的血型可能性严格遵循孟德尔遗传规律。根据ABO血型系统的基因显隐性关系,A型血可能携带AA或AO基因型,而O型血仅携带OO基因型。子女从父亲处遗传A或O基因,从母亲处只能获得O基因,最终子女的血型只能是A型(AO)或O型(OO)。这一遗传规律在医学和法医学领域具有重要应用价值,例如在亲子鉴定中,血型可以作为初步筛选工具。

从生物学视角看,A型血的形成源于红细胞表面A抗原的存在。这种抗原的合成由ABO基因中的A等位基因控制,其编码的酶能将H抗原转化为A抗原。值得注意的是,A型血并非单一类型,目前已发现包括A1、A2等20余种亚型,其中A1亚型占比超过80%。这种基因多样性使得A型血在人类进化中展现出极强的适应性,尤其是在免疫系统与病原体的长期博弈中,A型抗原的分子结构被认为具有独特的防御机制。

二、贵族血称谓的历史溯源与文化建构

“贵族血”这一概念并非源于医学定义,而是文化符号与社会认知共同作用的结果。历史上,欧洲贵族阶层常通过血统论巩固社会地位,而A型血在部分地区的较高比例(例如北欧国家A型血占比达40%以上)使其被赋予神秘色彩。日本文化进一步强化了这一标签,将A型血与严谨、自律等“贵族气质”相关联,甚至影响职场评价体系。这种文化现象与19世纪优生学思潮存在隐秘关联,反映出人类对血型象征意义的深层心理需求。

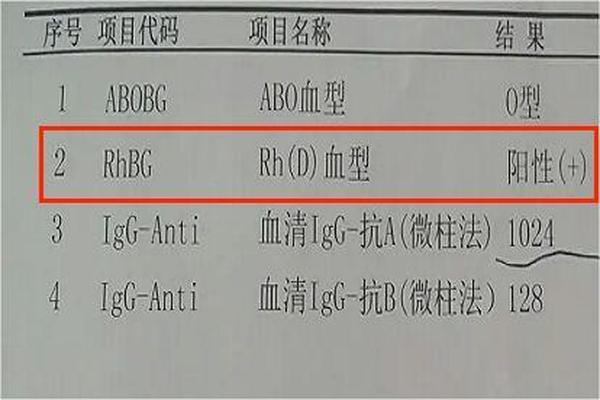

从科学角度看,A型血的“贵族”标签存在认知偏差。医学界公认的稀有血型是Rh阴性血(汉族人群仅占0.3%),而非占比达28%的A型血。但输血医学的特殊性赋予了A型血特殊地位:A型血只能接受同型或O型血液,在紧急输血时对血源匹配度要求更高,这种“稀缺中的常见”特性使其在医疗体系中具有战略价值。A型抗原与某些肠道病原体的结合能力较弱,可能降低感染风险,这种进化优势也被部分学者视为“贵族特质”的生物学基础。

三、健康优势与性格特质的科学辨析

流行病学研究显示,A型血人群在健康管理方面确有突出表现。其心血管疾病发病率较其他血型低15%-20%,可能与血小板黏附功能增强带来的凝血优势相关。日本学者山本的研究发现,A型血个体的血清IgE抗体水平较低,这解释了为何过敏性疾病在该群体中的发生率显著低于B型血人群。这种健康优势具有双面性:增强的凝血功能也使得A型血人群脑血栓形成风险提高12%。

性格研究领域,A型血常被描述为“谨慎自律”的代名词。神经生物学研究揭示,A型血人群前额叶皮层灰质密度较O型血高8%,这可能与其计划性强、风险厌恶等行为特征存在关联。但文化人类学家指出,这些性格标签更多反映社会期待而非生物学本质——例如日本企业推崇的“细致严谨”标准,恰与本土A型血高占比(38%)形成互构关系。这种生物特征与社会文化的耦合现象,正是血型学说持久流行的深层机制。

四、社会认知的反思与未来研究方向

当前对A型血的“贵族”想象,本质是科学事实与文化隐喻的混合体。基因测序技术证实,ABO血型系统形成于400万年前的人类祖先阶段,其功能主要与病原体防御相关,而非社会阶层划分。这种认知偏差提示我们需要建立更科学的血型认知框架:既要承认特定血型在医学领域的客观差异,也要警惕将生物学特征过度符号化的社会风险。

未来研究应着重探索三个方向:其一,建立跨文化血型认知比较研究,解析不同社会对同一血型的差异化建构;其二,深化血型与表观遗传学的关联研究,特别是环境压力对血型相关基因表达的影响机制;其三,开发基于血型特征个性化医疗方案,例如针对A型血凝血特性设计的心脑血管疾病预防策略。唯有将血型研究纳入严谨的科学轨道,才能破除迷信认知,释放其真正的医学价值。

总结

从A型血的遗传机制到“贵族血”的文化建构,本文揭示了生物学特征如何被社会认知重塑的过程。血型作为人类进化的重要印记,其医学价值应被理性审视:既需关注A型血在凝血功能、免疫调节等方面的客观优势,也要批判性反思文化标签对科学认知的遮蔽效应。建议公众以辩证视角看待血型学说,医疗机构可探索建立血型特异性健康管理指南,而学术界需加强跨学科研究,厘清血型特征与人类行为的真实关联。唯有如此,才能实现血型研究的科学价值最大化,推动精准医疗时代的个体化健康管理。