a血型由什么组成的血型、A+血型是什么型

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-26 05:22:02

血液作为生命的载体,其复杂的抗原系统构成了人类个体差异的重要标识。在ABO血型系统中,A型血因其独特的分子结构成为医学研究的重要对象,而A+血型作为临床实践中常见的分类标签,更承载着输血医学的核心逻辑。理解这些概念不仅关乎基础生物学认知,更是保障医疗安全的关键环节。

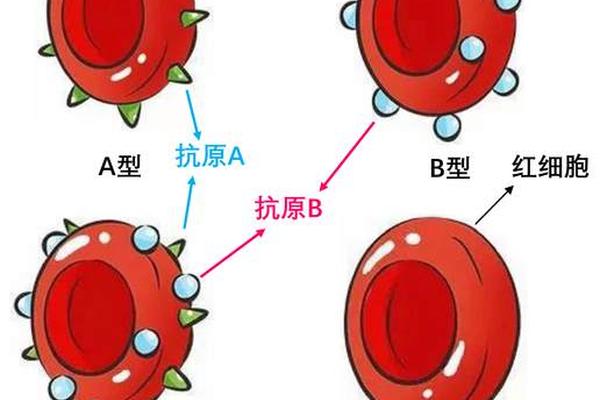

一、A型血的分子基础

A型血的核心特征在于红细胞表面携带A抗原,其本质是由糖链末端的N-乙酰半乳糖胺构成的糖鞘脂分子。这种特异性结构由位于9号染色体上的ABO基因控制,当个体携带至少一个显性A基因(基因型为AA或AO)时,体内会产生N-乙酰半乳糖胺转移酶,催化前体H抗原转化为完整的A抗原。血清学检测中,A型血个体的血浆会自然形成抗B抗体,这种免疫特性源于机体对异己抗原的识别机制——当B抗原缺失时,免疫系统会生成对应的凝集素以防止异种血液入侵。

分子生物学研究揭示了A抗原形成的精确路径:H抗原作为基础结构,在A酶的作用下添加特异性糖基。这种酶促反应的效率直接影响抗原表达强度,这也解释了为何某些亚型(如A2亚型)的抗原密度较低。瓦特金斯1960年的突破性研究证实,A、B、O抗原的差异仅在于糖链末端基团的微小变化,这种"糖基密码"的发现为血型分类提供了分子层面的理论支撑。

二、A+血型的双重定义

A+"这一符号实际包含了两个独立血型系统的叠加信息。前半部分"A"代表ABO系统中的A型抗原,后半部分"+"则来自Rh血型系统,指红细胞表面存在RhD抗原。这种命名方式反映了现代血型分类的维度拓展——ABO系统决定基础输血相容性,Rh系统则影响特殊医疗场景下的血液匹配。统计显示,我国汉族人群中Rh阳性占比超过97%,因此"A+"实际上是A型血的常规表现形式。

在临床实践中,RhD抗原的检测具有特殊意义。Rh阴性个体(即"A-"型)在接触Rh阳性血液后可能产生抗D抗体,导致新生儿溶血或输血反应。孕产妇血型筛查和输血前交叉配血都将Rh系统作为必要检测项目。值得注意,Rh系统的抗原种类多达50余种,但D抗原因其强免疫原性成为临床关注焦点。

三、遗传规律与特殊变异

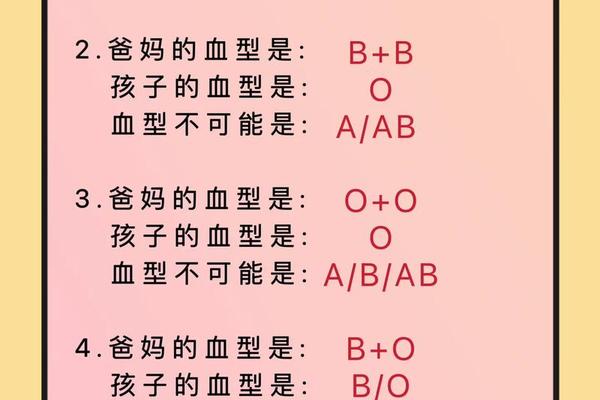

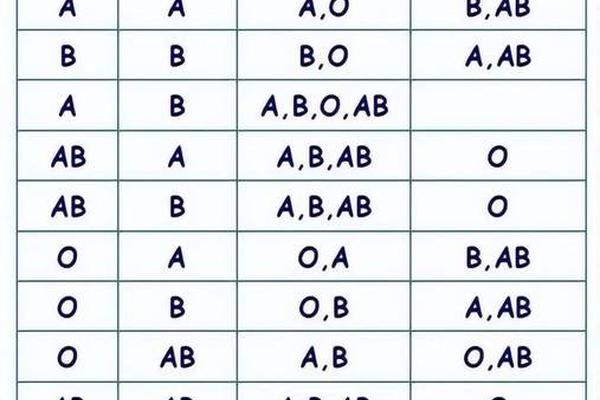

从遗传学视角看,A型血的传递遵循孟德尔定律。当父母分别携带A和O基因(AO×AO组合)时,子女有25%概率继承OO基因型表现为O型血,这种现象常引发家庭血型认知困惑。基因测序技术揭示了更复杂的遗传图景:ABO基因座存在超过300种等位基因变异,其中A101和A201等亚型会影响抗原表达强度,这些发现解释了传统血清学分型与基因检测结果偶发分歧的原因。

特殊变异案例为血型研究提供了珍贵样本。孟买血型个体虽遗传ABO基因,但因缺乏H抗原前体而表现为伪O型;CisAB型则因A、B基因同源重组产生嵌合抗原。这些变异发生率不足万分之一,却深刻揭示了血型系统的演化复杂性。2017年上海发现的B(A)型更证明了血型抗原的连续性特征——其红细胞同时表达弱A和标准B抗原,挑战了传统分类的绝对性。

四、临床实践中的核心价值

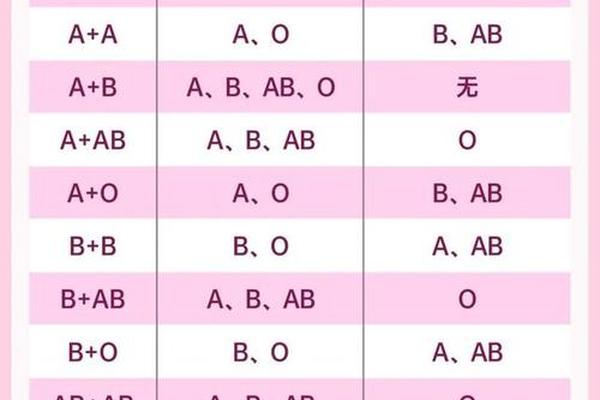

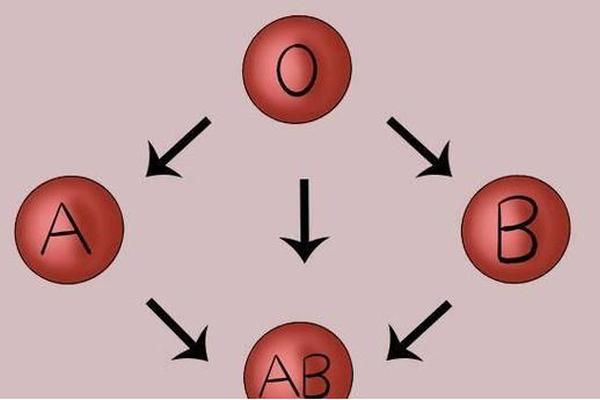

输血医学领域,A型血的"生命密码"直接决定救治策略。根据国际输血协会指南,A型患者可接受A或O型红细胞,其血浆可输注给A或AB型受体。这种"双向兼容"特性使其成为血库管理的重点保障对象。最新研究显示,A型个体发生静脉血栓栓塞的风险较O型高21%,而AB型孕妇罹患子痫前期的概率增加40%,这些发现推动了个体化医疗中的血型风险评估。

在器官移植领域,供受体ABO匹配仍是成功的关键。但前沿研究正在突破传统禁忌——日本学者通过酶解法清除移植物表面抗原,已实现ABO不相容肾移植的长期存活率达92%。这种技术革新重新定义了血型在移植医学中的角色。血型抗原作为肿瘤标志物的研究也取得进展,胃癌组织中A抗原的异常表达已成为预后评估的新指标。

五、未来研究方向

随着单细胞测序技术的突破,血型研究正迈向分子动态表达的新纪元。学者建议建立全球血型变异数据库,以追踪抗原表达的种族差异和进化轨迹。在临床应用层面,开发快速基因分型设备可提升偏远地区输血安全,而人工血型抗原修饰技术可能彻底解决"万能血"供应难题。针对血型与疾病关联性,需要开展多中心队列研究,特别是探讨A亚型与代谢综合征、自身免疫疾病的具体作用机制。

血型系统的复杂性恰如其分地映照出生命科学的精妙。从兰茨泰纳发现ABO系统至今,人类用百年光阴才揭开其分子面纱的一角。未来研究不仅要完善基础理论体系,更需将科研成果转化为切实的临床方案,让每个承载着A抗原的血细胞都能在医学进步中绽放生命之光。