a b是abo血型_abo血型b是什么意思

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-25 18:28:02

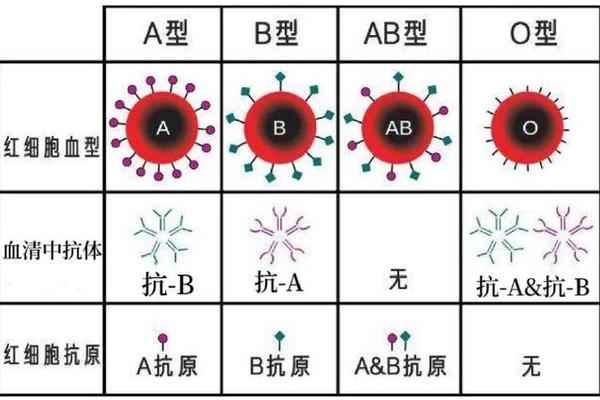

ABO血型系统是人类最早发现且临床应用最广泛的血型分类体系,其核心在于红细胞表面特异性抗原的分布差异。B型血作为该系统的四大基础类型之一,其本质特征是红细胞膜上存在B抗原,而血清中含有抗A抗体。这一特征不仅决定了B型血在输血医学中的特殊地位,还与遗传学、免疫学以及疾病易感性等领域密切相关。

从分子层面看,B抗原的形成依赖于糖基转移酶的作用。B型血的基因型由显性基因IB控制,该基因编码的半乳糖转移酶能将前体物质H抗原转化为B抗原。研究发现,B抗原的糖链末端为半乳糖,这一结构差异使其与A抗原(末端为N-乙酰半乳糖胺)产生免疫学特异性。ABO抗原的表达并非仅限于红细胞,还广泛分布于血管内皮细胞、血小板及消化道上皮细胞中,这为B型血与疾病关联的研究提供了生物学基础。

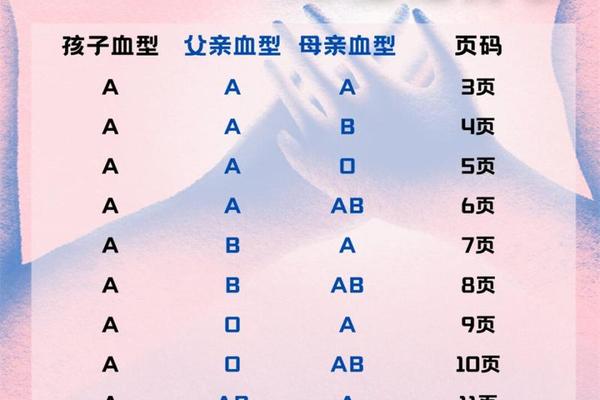

二、B型血的遗传规律与亲子关系

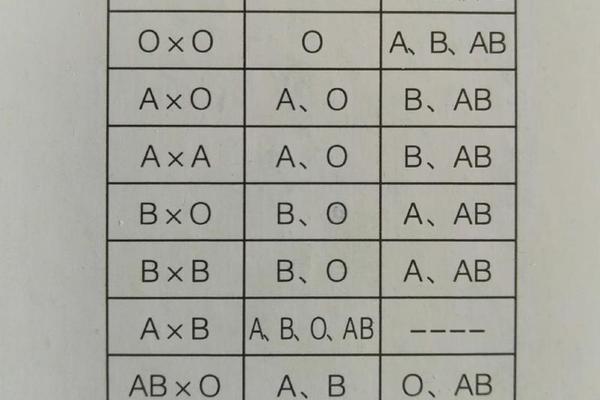

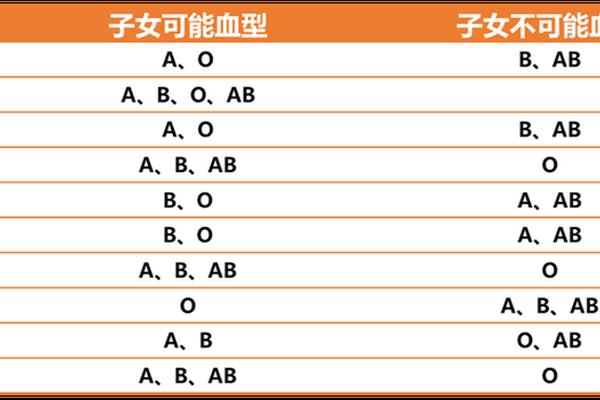

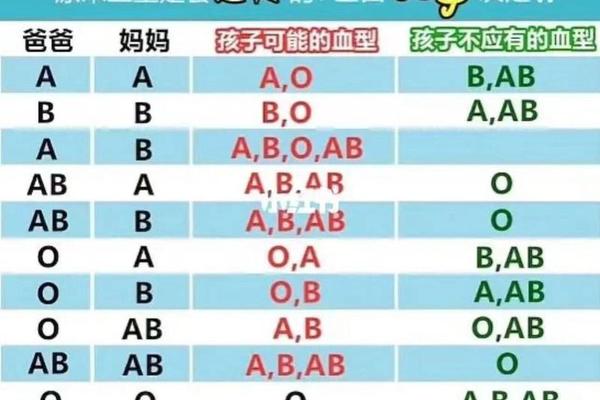

B型血的遗传遵循孟德尔显隐性定律,其基因型可能为纯合型(IBIB)或杂合型(IBi)。当父母一方为B型血时,其子代的遗传可能性需结合另一方的血型综合分析。例如,B型与O型血的父母组合中,子女可能为B型(IBi)或O型(ii);而B型与AB型血的结合则可能产生A、B或AB型后代。

值得注意的是,血型遗传存在罕见例外。例如,孟买血型个体因缺乏H抗原前体,即使携带IB基因也无法表达B抗原,可能被误判为O型血。CisAB型等基因突变会导致AB抗原共表达于同一染色体,打破常规遗传规律,使B型血父母可能生育出AB型子代。这些特殊案例提示,临床血型鉴定需结合基因检测以提高准确性。

三、B型血的临床意义与医学应用

在输血医学中,B型血的免疫学特性决定了其严格的适配规则。B型受血者只能接受B型或O型供血,因其血清中的抗A抗体会攻击含A抗原的红细胞,导致溶血反应。研究显示,约8.5%的中国人群为B型血,这一比例存在显著地域差异,例如北方地区B型血比例可达10%。

临床实践中,B型血的特殊性还体现在器官移植和新生儿溶血病中。器官移植时,供受体ABO血型不符会加速排斥反应,尤其当受体为B型时,需严格避免A型或AB型供体。在产科领域,B型血孕妇若胎儿为A型或AB型,可能因母体抗A抗体通过胎盘引发新生儿溶血,但此类病例较O型母亲更为罕见。

四、B型血与疾病易感性的关联研究

近年研究揭示了B型血与特定疾病的潜在关联。流行病学数据显示,B型血人群对幽门螺杆菌感染的易感性较高,可能与胃黏膜表面B抗原提供细菌附着位点有关。在心血管疾病领域,B型血者发生静脉血栓的风险较O型血增加30%,这归因于血浆中凝血因子VIII和血管性血友病因子的浓度差异。

这些关联性研究仍存在争议。例如,在妊娠并发症研究中,部分学者发现B型血孕妇发生子痫前期的风险低于AB型,但高于O型;另一些研究则未观察到显著相关性。这种矛盾提示,B型血与疾病的关联可能受环境、基因多态性等多因素调控,需更多大样本研究验证。

五、未来研究方向与跨学科价值

随着精准医学的发展,B型血研究正从传统血清学向分子机制深入。基于全基因组关联分析(GWAS)的研究发现,ABO基因座单核苷酸多态性(SNP)与炎症因子水平、脂代谢等生理过程存在关联,这为解析B型血人群的疾病易感性提供了新思路。在法医学领域,B型特异性抗原的稳定表达特性,使其成为个体识别的重要生物标记。

未来研究应重点关注以下方向:一是建立B型血人群的多组学数据库,整合基因组、蛋白质组和代谢组数据;二是探索ABO血型系统与新兴治疗手段(如CAR-T细胞疗法)的相互作用机制;三是开发基于血型特征的个性化预防策略,例如针对B型血人群的血栓预防方案优化。

总结

B型血作为ABO血型系统的重要组成,其生物学特征深刻影响着临床实践和疾病发生发展。从抗原分子结构到遗传规律,从输血安全到疾病关联,对B型血的深入研究不仅推动了免疫学理论的发展,更在个性化医疗实践中展现出独特价值。随着技术进步,未来需要更多跨学科合作,以揭示B型血在人类健康中的多维作用,最终实现从血型分类到精准干预的跨越。