血型a不喜欢血型o—a型血和o型血合适吗

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-26 00:34:03

在东亚文化中,血型性格论一度成为人际关系的热门话题,尤其是婚恋领域。关于“A型血与O型血是否合适”的讨论常被简化为“A型不喜欢O型”的刻板标签,但这一观点背后既有医学逻辑的误读,也有社会心理的投射。本文将从医学基础、性格互动、社会观念三个维度,探讨两者的适配性问题,揭示其复杂性。

一、医学视角:溶血风险的真相

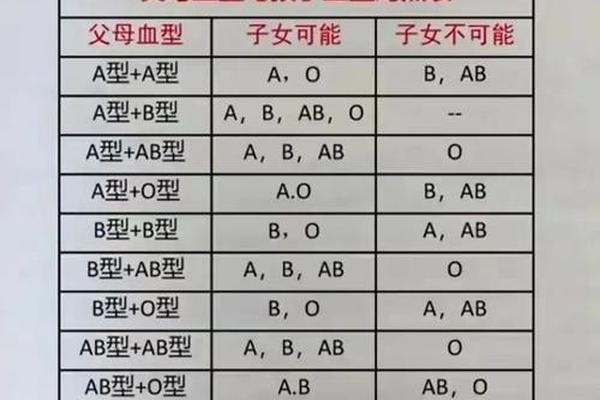

新生儿溶血症的机制与概率

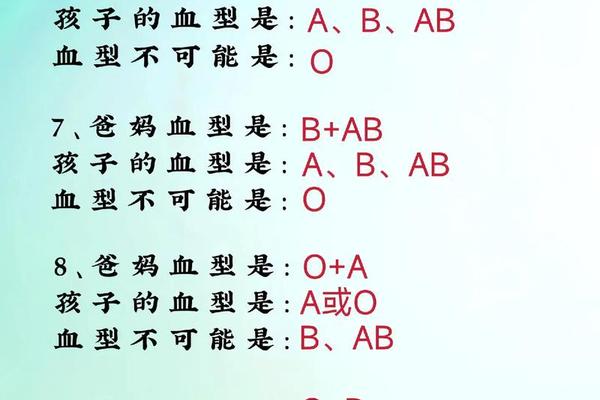

医学上,A型与O型血型组合的争议常聚焦于母婴血型不合导致的溶血风险。当母亲为O型血、父亲为A型血时,胎儿可能遗传父亲的A型抗原。母体免疫系统会将胎儿的A型红细胞视为“入侵者”,产生抗A抗体,通过胎盘攻击胎儿红细胞,导致溶血。实际发生概率并不高。研究显示,ABO血型不合的妊娠中,仅2%-5%会出现明显溶血症状,且多数症状较轻,可通过光照疗法或换血治疗有效控制。这与Rh血型系统的严重溶血反应存在本质区别。

现代医学的应对策略

临床实践中,通过产前抗体筛查和孕期监测,医生可提前预判风险。例如,孕28周和分娩前进行IgG抗A效价检测,若数值异常升高,可通过免疫球蛋白注射或提前分娩干预。成分输血技术的成熟(如输入洗涤红细胞)进一步降低了输血反应的可能性。仅因溶血风险否定A型与O型婚配缺乏科学依据。

二、性格互动:互补还是冲突?

血型性格论的局限性

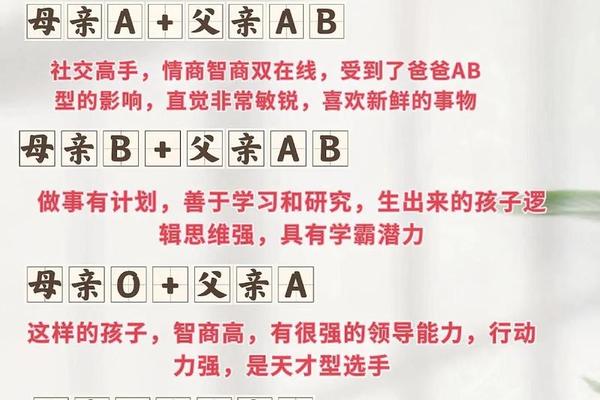

流行的血型性格论认为,A型血人群严谨细致、追求完美,O型血则豁达务实、目标明确。这种差异可能形成互补:A型的周密计划可弥补O型的粗放,而O型的行动力能推动A型突破纠结。但心理学研究指出,血型与性格的关联性缺乏大规模双盲实验支持,更多是文化建构的产物。例如,日本学者樱井康弘的研究表明,血型性格标签的传播与媒体炒作密切相关,而非生物学证据。

现实中的动态平衡

从社会案例看,A型与O型组合既有“管理型”夫妻的协作默契,也可能因价值观差异产生摩擦。例如,A型对细节的执着可能被O型视为“挑剔”,而O型的直率风格可能被A型解读为“缺乏同理心”。关键在于双方能否建立沟通机制,将差异转化为合作动力。一项针对500对夫妇的追踪调查显示,血型组合对婚姻满意度的影响仅占3%,远低于经济状况、教育背景等社会因素。

三、社会观念:标签与去标签化

文化建构中的刻板印象

在日韩流行文化中,血型常被赋予“宿命论”色彩。例如,电视剧常塑造A型与O型角色的对立剧情,强化“不合”的刻板认知。这种叙事忽略了人际关系的多维性,将复杂的情感互动简化为生物学代码。更值得警惕的是,此类观念可能导致“自我实现的预言”,即个体因相信血型不合而主动制造矛盾。

科学传播的纠偏作用

近年来的科普努力正在瓦解血型决定论。例如,清华大学2023年的一项研究指出,血型相同者成为夫妻的概率略高,但这与基因相似性带来的熟悉感有关,而非血型本身的影响。媒体亦开始倡导“理性看待血型”,如安徽省血液中心的科普强调,蚊子叮咬偏好与二氧化碳排放量相关,与血型无关。这些举措有助于公众回归理性判断。

总结与建议

A型血与O型血的适配性本质上是医学、心理与社会因素的复合命题。从医学角度看,溶血风险可控;从性格互动看,差异需通过沟通化解;从社会观念看,需警惕标签化认知。未来研究可进一步探索基因多态性与性格的关联机制,或开展跨文化比较,揭示血型观念的地域差异。对于个体而言,婚恋选择应基于实际相处体验,而非被简化符号束缚。毕竟,情感的真正密码,始终藏在共处的细节与磨合的智慧中。