A血型自私吗_自私型血型叫什么血型

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-26 17:12:03

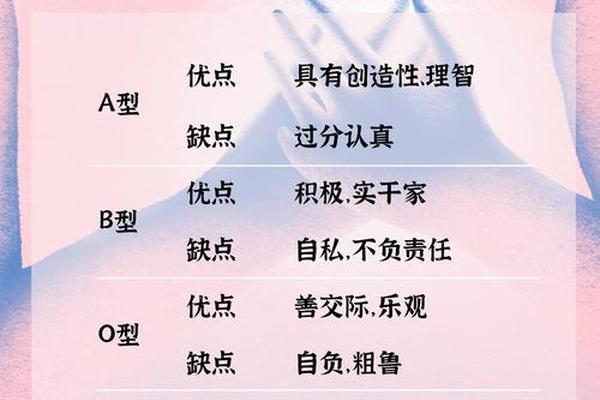

在社交网络和流行文化中,人们常将血型与性格特质绑定,例如认为B型血“自私”、A型血“完美主义”等。这种观点最早可追溯至20世纪初日本学者古川竹二提出的“血型性格论”,但其科学基础自诞生起便饱受争议。本文将以“A型血是否自私”及“自私型血型”的概念为核心,结合现代科学研究与社会文化现象,探讨血型与人格特质之间的真实关联。

科学视角下的血型与性格

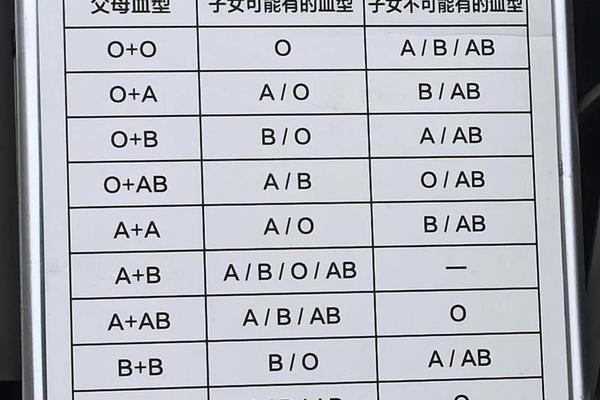

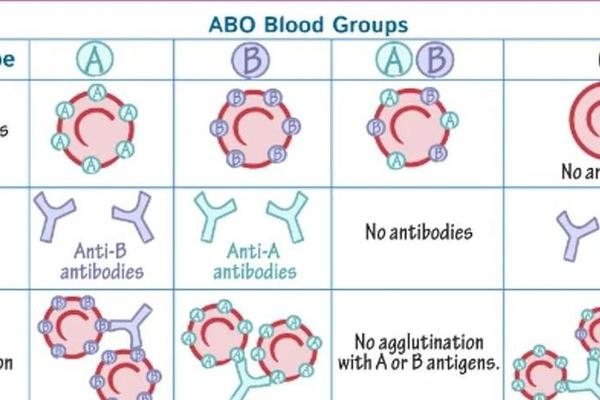

从生物学角度而言,血型由红细胞表面抗原决定,属于遗传性生理特征。ABO血型系统的基因位于9号染色体,其编码的糖基转移酶仅影响抗原合成,与神经递质、激素分泌等决定性格的生理机制无直接关联。2014年《日本心理学杂志》对日美两国逾万人的调查显示,血型与人格特质(如外向性、责任感等)无统计学相关性。类似结论在2016年美国《国际家庭科学杂志》的研究中再次被验证,研究者明确指出“血型性格论”属于伪科学范畴。

神经科学进一步解释了性格形成的复杂性。决定情绪与行为模式的基因(如5-HTTLPR与多巴胺受体基因)分布于不同染色体,其表达受后天环境、教育及社会经验调控。例如,血清素转运体基因的变异可能影响个体的焦虑倾向,但这种机制与ABO血型系统完全独立。将“自私”等复杂人格特质简单归因于单一血型基因,缺乏分子生物学层面的支持。

社会文化中的刻板印象

“自私型血型”的标签源于文化建构而非科学事实。20世纪初,古川竹二的理论在日本迅速流行,部分媒体将B型血描述为“自我中心”“不合作”,这种偏见通过动漫《血型君》等作品进一步扩散。值得注意的是,这种分类带有明显的文化偏好:在强调集体主义的东亚社会,B型血常被污名化,而在推崇个人主义的西方文化中,O型血“领导力”特质则更受追捧。

心理学研究揭示了刻板印象的强化机制。当人们接受“B型血自私”的预设后,会通过“确认偏差”选择性关注符合该特质的行为,忽视相反证据。例如,一项实验发现,当被告知虚构的“血型性格报告”后,受试者更容易将B型血个体的果断行为曲解为“独断专行”。这种认知偏差使血型偏见在社交互动中不断自我验证,形成顽固的社会观念。

对“自私”特质的误解分析

所谓“自私”在心理学中需被拆解为具体行为维度。以B型血为例,流行文化称其“好奇心强”“不愿妥协”,这些特质可能被误读为自私,实则反映了高开放性人格的特征。研究指出,开放性高的个体更倾向于挑战传统规则,这在强调服从的社会环境中易被。例如,B型血人群在团队合作中提出创新方案时,可能因打破常规而被视为“不合群”,但这与道德层面的自私无本质关联。

另一误解源于血型描述中的矛盾性。某些理论认为AB型血“兼具A型与B型特征”,暗示其性格不稳定。双重性格(如内外向交替)是人类普遍现象,与血型无关。2015年BMC医学杂志的研究表明,不同血型人群的心理健康指标(如抑郁、焦虑水平)无显著差异,进一步否定了血型与人格缺陷的关联。

正确理解血型影响的方向

尽管血型与性格无关,但其与疾病风险的关联已获科学证实。例如,O型血人群冠心病发病率较低,而AB型血患认知障碍的风险较高。这些发现源于抗原分子对炎症反应、凝血机制的调控,而非性格差异的间接作用。研究者建议,公众应关注血型在健康管理中的实际意义,而非陷入性格标签的误区。

未来研究需深入探索文化偏见形成机制。例如,为何东亚社会对B型血的尤为突出?跨文化比较研究或许能揭示社会价值观如何塑造血型叙事。基因与环境交互作用的研究可能解释为何某些群体更易接受血型决定论,例如教育水平较低的人群中该观念流行度更高。

“血型决定性格”是一个被科学反复证伪的迷思,其生命力源于社会文化对简化分类的偏好。A型血的“完美主义”或B型血的“自私”标签,实质是将多维人格压缩为单维刻板印象。当前证据表明,性格由遗传、环境、教育等多因素动态塑造,血型在此过程中并无特殊权重。破除这一迷思,不仅需要传播科学知识,更需反思社会如何建构并固化非理性观念。未来的研究方向应聚焦于血型与健康的真实关联,以及如何通过公共教育减少认知偏差对社会的影响。