a血型看人_全中国ab血型的人

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-26 22:13:02

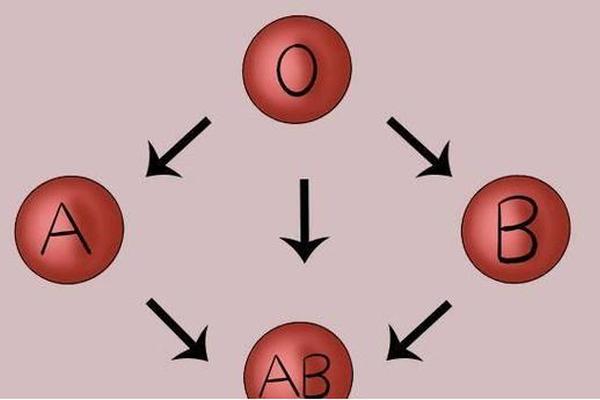

在东亚文化中,血型与性格的关联性长期被赋予神秘色彩,尤其是A型血与AB型血群体常被贴上鲜明标签。A型血者常被描述为“完美主义者”或“内向谨慎”,而AB型血则因融合A、B两种血型特征,被称为“矛盾体”或“理性与感性的结合”。这种分类是否科学?以中国AB型血人口(约占全国8.5%)为中心,结合A型血群体的性格描述,我们需从多维度探讨其背后的文化、社会与科学逻辑。

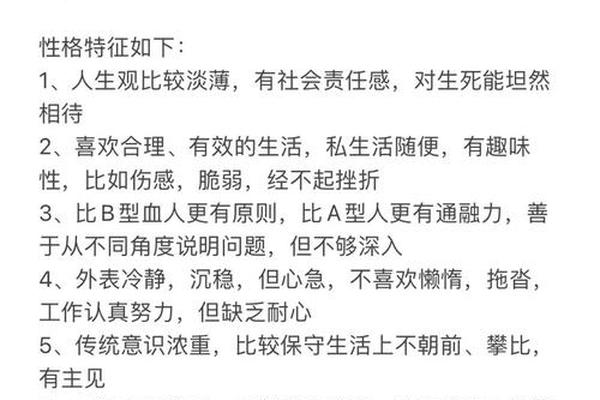

从生物学视角看,血型是由红细胞表面抗原决定的遗传性状,其分类与性格无直接关联。但文化研究中,A型血的“责任感”与AB型血的“双重性”常被赋予特定隐喻。例如,A型血者被认为具有“隐忍”特质,如冬季般积蓄力量;而AB型血者则因兼具A型血的理性与B型血的灵活,表现出“辩证但缺乏耐性”的矛盾。这种分类虽缺乏科学依据,却在社会心理学层面反映了人们对复杂人性的简化认知。

二、文化建构与地域差异

血型性格理论起源于日本,1927年古川竹二提出血型与气质关联性后,这一学说迅速融入东亚社会。在中国,A型血占比约28%,主要分布于南方,而AB型血比例则呈现“长江流域偏高,北方较低”的特点。这种地理分布与历史人口迁移相关:A型血被认为与南方古楚文化关联,而AB型血的出现则可能源于多民族融合后的基因重组。

值得注意的是,文化对血型性格的解读具有选择性。例如,A型血的“内向敏感”常被归因于农耕文明对秩序的需求,而AB型血的“疏离感”则被解释为现代社会中理性与情感的冲突。这些解释更多是文化叙事而非科学结论。例如,日本企业曾以血型筛选员工,中国亦出现“B型血缺乏团队精神”的招聘歧视案例,反映出社会对血型标签的工具化滥用。

三、科学争议与认知偏差

学术界对血型与性格的关系持普遍否定态度。2005年台湾学者调查2681人未发现相关性,2012年日本九州大学研究亦证实两者无统计学关联。神经科学家指出,性格由遗传、环境、教育等多因素共同塑造,单一血型指标无法涵盖其复杂性。例如,A型血描述的“完美主义”可能源于社会压力而非生理机制,而AB型血的“矛盾性”更接近心理学中的“双过程思维模型”,与血型无关。

尽管如此,公众对血型理论的接受度仍居高不下。心理学研究认为,这种认知偏差源于“巴纳姆效应”——人们倾向于将模糊描述与自身经历匹配。例如,AB型血者“兴趣广泛但不持久”的标签,可能被个体解读为“多元探索”,而忽视其背后缺乏实证支持的事实。

四、社会影响与未来方向

血型标签的社会影响不容小觑。AB型血者在人际关系中常被贴上“难以捉摸”的标签,而A型血者则面临“保守僵化”的刻板印象。这种偏见可能影响职业选择、婚恋匹配甚至心理健康。例如,AB型血者因“理性至上”被误认为冷漠,导致社交疏离;A型血者则因追求完美而承受更高焦虑风险。

未来研究需从三方面突破:其一,开展大规模跨文化追踪调查,验证血型与性格的偶然关联;其二,探索血型学说流行的社会学机制,如媒体传播与商业利益驱动;其三,推动公众科学素养教育,强调性格的多元性与动态性。只有破除血型决定论的迷思,才能实现对人性的更完整认知。

总结

血型与性格的关联性是一个交织着文化想象与科学争议的复杂议题。尽管A型血的“隐忍”与AB型血的“矛盾”被广泛讨论,但其本质仍是社会建构的产物。从中国AB型血人口的地域分布到A型血的文化隐喻,这一理论既反映了人类简化认知的本能,也暴露了科学传播的不足。未来,我们需以更严谨的研究方法和更开放的社会态度,重新审视血型标签背后的真实与虚构,最终实现对人性的尊重与理解。