血型a型rh d(a型血rhd+是什么意思)

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-26 08:30:02

在人类复杂的血型系统中,A型RhD阳性(A RhD+)代表着红细胞表面同时携带A抗原和RhD抗原的双重特征。这一血型组合在全球人口中占据显著比例,其生物学特性不仅影响着输血医学的实践,更在生殖医学、遗传学等领域具有特殊意义。据流行病学统计,我国汉族人群中RhD阳性占比高达99.7%,而A型约占28%。这种血型的双重抗原特性,既决定了其在临床中的普遍性,也带来了独特的医学挑战。

血型系统的双重维度解析

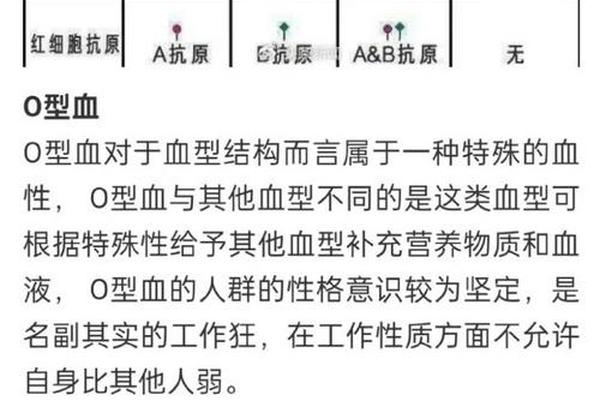

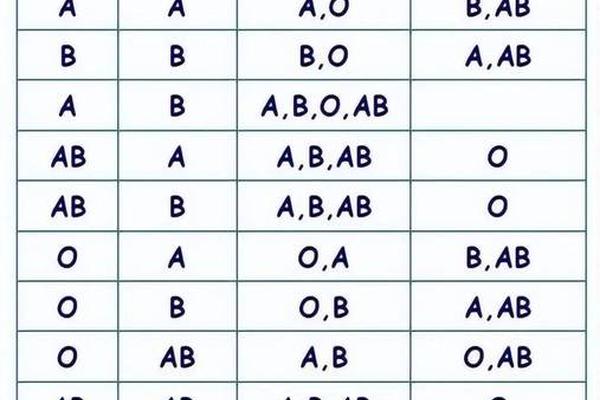

ABO血型系统与Rh血型系统构成了现代输血医学的基石。在ABO系统中,A型血的形成由A抗原决定,该抗原是红细胞膜上的糖基转移酶催化形成的特异性糖链结构。当个体遗传到来自父母的A基因时,其红细胞表面会合成A抗原,血浆中则自然产生抗B抗体。

Rh系统的复杂性远超ABO系统,其中D抗原的免疫原性最强。RhD阳性的判定基于红细胞表面是否存在D抗原蛋白,这种跨膜蛋白由RHD基因编码,包含417个氨基酸残基,其抗原表位的三维构象直接影响抗体识别。值得注意的是,约0.2%的汉族人群携带D变异型,如弱D、部分D等,这类特殊表型在血清学检测中易被误判,需要基因分型技术辅助确认。

输血安全的核心考量

在临床输血中,A型RhD阳性血液的兼容性遵循双重规则。对于ABO系统,可接受A型和O型血液;但Rh系统要求必须严格匹配D抗原状态。当RhD阴性受血者输入RhD阳性血液时,约50-70%个体会产生抗D抗体,这种同种免疫反应可能在二次接触时引发致命性溶血反应。

特殊情况下如大出血急救,采用ABO相容但RhD不相容的血液时,需权衡利弊。临床数据显示,成年男性接受单次RhD阳性输血后致敏率为0.8%,而育龄女性该风险升至8%,因其可能在未来妊娠中遭遇胎儿溶血风险。近年来推行的「弱D供者作阳性处理,弱D受者作阴性处理」原则,有效降低了此类风险。

妊娠管理的特殊挑战

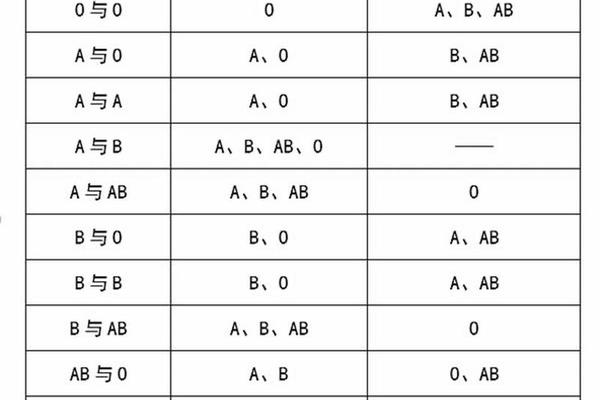

RhD阴性孕妇怀有RhD阳性胎儿时,胎母输血现象可能引发免疫性溶血性疾病。虽然A型RhD阳性母亲本身不产生抗D抗体,但需警惕ABO血型不合带来的新生儿溶血。统计显示,A型母亲与O型父亲的组合中,新生儿ABO溶血发生率可达15%,但多数症状较轻。

对于RhD阴性孕妇的临床管理,抗D免疫球蛋白的应用将胎儿溶血风险从16%降至0.1%。我国推行的产前抗体筛查制度,要求孕28周常规注射300μg抗D球蛋白,产后72小时内追加剂量,该方案使严重新生儿溶血病发病率下降98%。值得注意的是,约0.03%的孕妇可能发生抗E、抗c等Rh系统其他抗体引发的溶血,这需要更精细的抗体鉴定技术。

基因解码与检测革新

分子生物学技术的发展正重塑血型检测范式。传统血清学方法对D变异型的漏检率可达5%,而RHD基因测序能准确识别超过60种等位基因变异。上海血液中心的研究证实,采用SSP-PCR技术可使弱D型检出准确率提升至99.8%。针对亚洲人群高发的「亚洲型DEL」,新型基因分型芯片已实现批量筛查,这类表型占我国初筛RhD阴性人群的30%,其临床意义在于可安全接受RhD阳性血液。

在遗传咨询领域,基于全外显子测序的胚胎植入前诊断技术,已能对Rh血型不合夫妇进行胚胎选择。2024年北京协和医院报道的案例显示,通过PGT-M技术成功阻断Rh溶血病家系传递,标志着精准医学在血型领域的突破性应用。

未来展望与策略建议

随着单细胞测序和CRISPR基因编辑技术的发展,血型抗原的分子机制研究进入新纪元。科学家正在探索通过基因沉默技术开发通用型红细胞,动物实验已实现在O型红细胞表面诱导D抗原表达。在临床实践层面,建立全国性稀有血型数据库、推广基因分型常规化检测、完善输血反应监测系统,将成为保障输血安全的三重支柱。

对于A型RhD阳性个体而言,理解自身血型的双重特性具有重要现实意义。建议育龄夫妇进行孕前血型抗体筛查,手术患者主动提供精确血型报告,普通民众定期更新血型档案。在医学技术日新月异的今天,每个人都是自身健康信息的第一责任人,而准确的血型认知正是构筑生命安全保障网的基石。