血型鉴定a阳性—A血型阳性

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-27 16:10:01

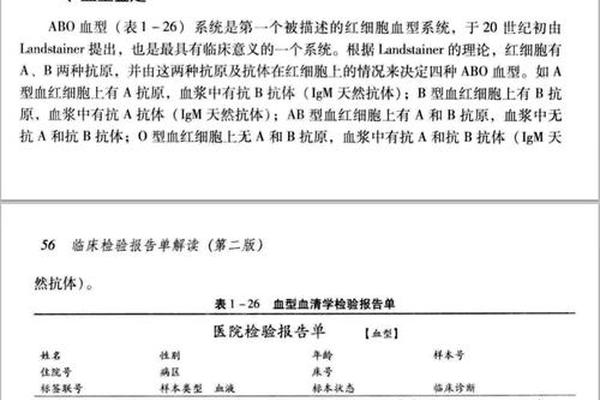

人类对血型的好奇从未停止。自1901年卡尔·兰德施泰纳发现ABO血型系统以来,这种由红细胞表面抗原决定的生物学特征,逐渐成为医学研究和大众文化的重要话题。在众多血型中,A型阳性(A+)作为全球第二大常见血型,占据着独特的生物学地位。从遗传规律到健康管理,从性格特征到临床治疗,这个由A抗原和RhD阳性共同定义的血型,正在现代医学的显微镜下展现出惊人的科学价值。

遗传机制与人群分布

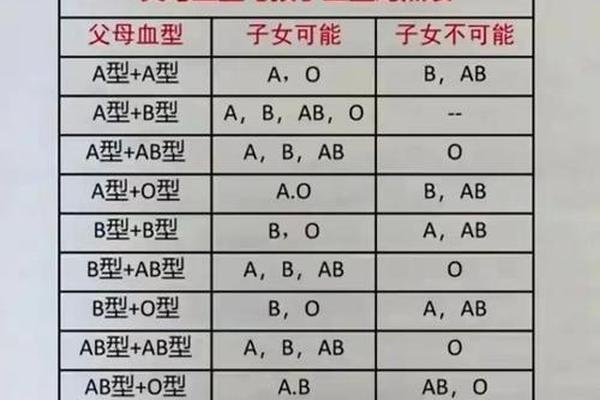

A型阳性血型的形成遵循严格的遗传规律。ABO血型系统由第9号染色体上的基因决定,A型个体携带AA或AO基因型,其红细胞表面带有A型抗原。Rh血型系统则受控于第1号染色体上的RHD基因,阳性表示存在RhD抗原。这种双重遗传特性使A型阳性成为显性遗传的典型代表,父母中任意一方携带相关基因都可能将其传递给后代。

全球范围内,A型阳性血型呈现明显的地域差异。根据国际输血协会数据,在东亚地区,A型阳性占比约28%,欧洲则高达35%,非洲部分地区低至16%。这种分布差异与人类迁徙史密切相关:新石器时代农业革命后,携带A基因的族群随农耕文明扩张,使得A型血在欧洲大陆占据优势。我国最新人口调查显示,A型阳性约占汉族人口的27.3%,在少数民族中呈现从西北向东南递减的趋势。

健康风险与疾病关联

现代流行病学研究揭示了A型阳性与特定疾病的微妙联系。美国医学会杂志(JAMA)2019年发表的大型队列研究表明,A型阳性人群患冠状动脉疾病的风险比O型血高5%-10%。这可能与A型血特有的凝血因子Ⅷ水平较高有关,其平均浓度比O型血高出25%,导致血栓形成倾向增强。但值得注意的是,这种风险差异在科学上属于统计学显著而非绝对致病因素。

消化系统疾病领域同样存在特异性关联。A型阳性人群胃酸分泌量相对较少,这使得他们更容易感染幽门螺杆菌。瑞典卡罗林斯卡医学院的长期追踪发现,A型阳性个体患胃癌的相对风险较其他血型高20%。这种关联性更多体现在生活习惯不良的群体中,规律的医学筛查能显著降低实际患病率。

性格特征的争议探讨

日本学者古川竹二在1927年提出的"血液型性格论",将A型血描述为敏感谨慎的性格类型。这种理论在东亚社会形成独特文化现象,企业招聘甚至婚恋网站都可见其影响。东京大学2020年的神经学研究显示,A型阳性个体前额叶皮层对压力刺激的反应确实更为敏感,这可能与某些性格特质存在生物学关联。

但欧美学术界对此持审慎态度。剑桥大学心理学系2021年的元分析指出,现有研究中的"性格差异"多源于文化暗示效应而非生理基础。在双盲实验中,受试者血型与性格测评结果未呈现统计学相关性。这种文化现象更多反映了人类对简化分类的心理需求,而非确凿的科学结论。

临床医学的核心价值

在输血医学领域,A型阳性血型具有特殊重要性。根据我国《临床输血技术规范》,A型阳性患者可接受A+、A-、O+、O-四种血型,但只能捐赠给A+和AB+患者。这种供需关系导致A型阳性血液时常处于"结构性紧缺"状态,特别是在突发事件中,血库常面临供给压力。2021年郑州特大暴雨期间,A型阳性血液库存预警持续达72小时。

器官移植领域的新发现更凸显其价值。斯坦福大学移植中心2022年报告显示,A型阳性供体的肾脏在移植后出现排斥反应的概率比其他血型低15%。研究人员在供体肾脏血管内皮细胞中发现了独特的免疫调节蛋白,这为开发新型抗排斥药物提供了重要线索。

精准医疗的未来方向

随着基因组学的发展,血型研究正在向精准医疗转型。2023年《自然·医学》刊载的跨学科研究显示,A型阳性个体对特定化疗方案的反应存在基因层面的差异。基于血型的个性化用药方案,可使结直肠癌患者的五年生存率提升8%。这种"血型药理学"的突破,标志着血型研究从基础科学向临床应用的实质性跨越。

人工智能技术为血型研究注入新动能。浙江大学研发的血型智能预测模型,通过分析百万级电子健康档案,已能准确推断未检测血型患者的可能类型,准确率达94%。这种技术突破不仅提高医疗效率,更为稀有血型快速匹配提供了创新解决方案。

从遗传密码到健康管理,A型阳性血型的研究持续刷新着人类认知。它既是生命科学的重要研究对象,也是个体健康管理的关键切入点。在肯定现有研究成果的我们仍需清醒认识:血型只是健康拼图中的一片,生活方式、环境因素和医疗干预共同构成完整的健康图谱。未来研究应着重探索基因与环境交互作用机制,开发基于血型的个性化预防体系。对普通民众而言,定期体检、科学养生比纠结血型特质更具现实意义——毕竟,在生命健康的方程式中,主动管理永远是最关键的变量。