血型a型阴性血;a型阴性血是稀有血型

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-27 06:44:02

在生命的密码本中,血型是独特的生物印记。当ABO血型系统中的A型与Rh系统中的D抗原缺失相遇时,便形成了仅占全球人口0.3%的A型Rh阴性血型。这种被称为"双重稀有"的血型,既是生命延续的潜在风险源,也是现代医学面临的特殊课题。其特殊性不仅体现在基因层面的罕见性,更在临床实践与社会协作中展现出复杂面貌。

遗传密码的隐秘传承

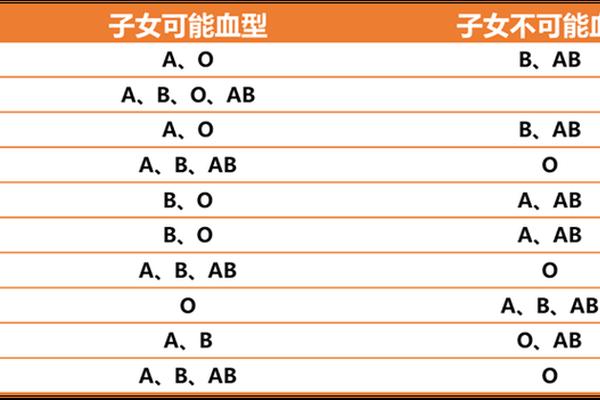

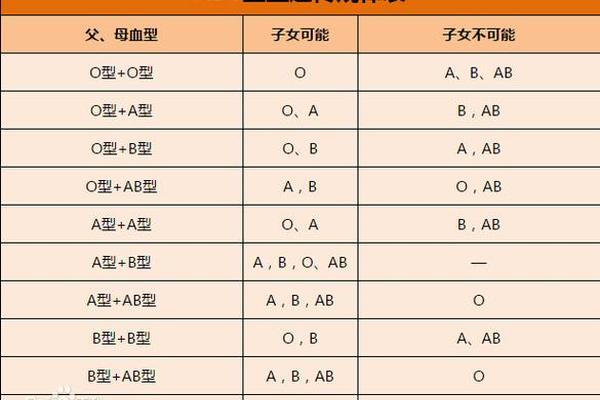

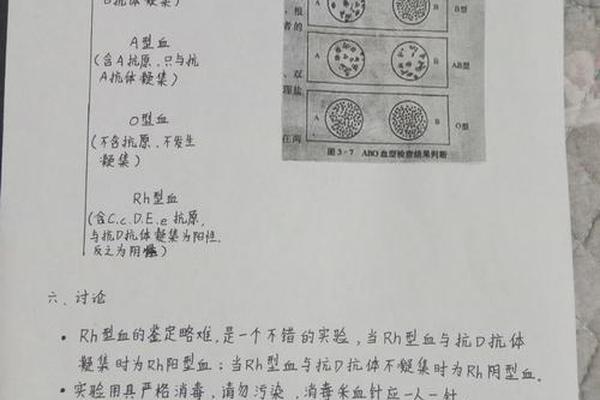

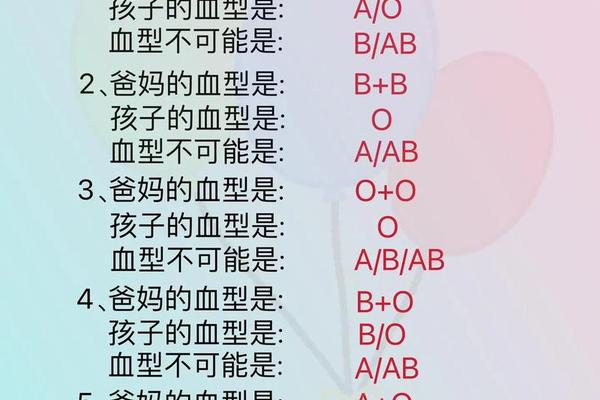

Rh血型系统的发现源于1940年恒河猴实验的意外收获,科学家兰德斯坦纳通过动物实验揭开了这个包含50多种抗原的复杂系统。A型Rh阴性血的遗传遵循隐性遗传规律,父母双方需同时携带隐性基因才可能传递给子代。在中国汉族群体中,这种遗传组合的概率不足千分之三,若追溯至祖辈基因的隐性表达,概率更会呈现几何级数递减。

分子生物学研究显示,Rh阴性表型可能源于RHD基因的全缺失或部分外显子突变。浙江大学团队在《科学进展》的研究指出,某些Rh阴性个体实际携带弱D或部分D抗原变异体,这类"假阴性"现象在肾移植配型中可能引发严重免疫反应。这种基因层面的复杂性,使得传统血清学检测存在4.6%的误判率,凸显基因分型技术的重要性。

临床实践的双刃剑效应

在输血医学领域,A型Rh阴性血型者如同行走的生物定时装置。首次输入Rh阳性血液时,50%个体会产生免疫性抗体,二次接触将引发溶血危机。北京建立的千人应急献血队伍和-65℃冷冻红细胞技术,正是为应对这种稀缺性而生的生命保障系统。特殊制备的冰冻红细胞可在低温保存十年,但解冻洗涤过程需耗时90分钟,这对急性大出血患者仍是生死时速的考验。

妊娠过程则演变为精密调控的免疫博弈。Rh阴性母亲怀有Rh阳性胎儿时,胎红细胞经胎盘渗漏可能激发母体产生IgG抗体。这种抗体可穿透胎盘屏障,造成胎儿红细胞溶解。上海市血液中心的监测数据显示,第二胎新生儿溶血发生率较首胎增加8倍。预防性注射Rh免疫球蛋白虽能阻断90%的致敏风险,但药物可及性仍是发展中国家面临的现实难题。

生命共同体的互助之光

中国稀有血型联盟的建立,标志着民间自救力量的组织化转型。该组织通过互联网平台整合全国3.2万名注册会员,形成覆盖284个城市的应急响应网络。江苏省曾出现72小时跨省调配47单位A型Rh阴性血的救援案例,创下我国血液调配时效记录。这种基于区块链技术的动态血源管理系统,可实现6小时内完成稀有血型匹配。

生物工程技术正在改写血型限制的生物学定律。浙江大学团队开发的细胞膜锚定技术,通过在红细胞表面构建三维凝胶网络遮蔽血型抗原,使通用型"熊猫血"的制备成为可能。2024年基因编辑技术更成功将Rh阳性诱导为阴性表型,单次治疗可维持12个月表型稳定。这些突破性进展预示着未来可能彻底打破血型壁垒。

红色未来的多维建构

在基因大数据时代,建立百万级稀有血型基因数据库成为可能。台湾血液基金会通过ISBT国际稀有血型工作组的协作,实现全球42个国家血型数据的实时共享。人工智能预测模型的引入,使区域性血荒预警准确率提升至87%。这些技术革新正在重塑传统血液管理模式。

公众认知的革新同样关键。上海市开展的"血型科普进校园"项目,使中学生对稀有血型的认知率从12%提升至68%。移动端献血APP的智能提醒功能,可根据地理位置实时推送应急献血需求。这种科技赋能的社会动员机制,正在构建新型的生命支持网络。

生命的红色密码既是自然赋予的生物学烙印,也是人类文明应对生存挑战的试金石。A型Rh阴性血型者面临的特殊境遇,推动着医学技术革新与社会协作模式的进化。从冷冻红细胞技术到基因编辑突破,从民间互助组织到国际数据共享,人类正以智慧与善意编织着守护生命的网络。这种跨越生物学界限的生命共同体意识,或许正是破解血型困境的终极密码。