a血型可能是—A型血是A 吗

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-28 00:29:02

在医学与遗传学领域,血型系统的复杂性常被简化为大众熟知的ABO分类,但“A型血”这一表述背后隐含的生物学多样性却鲜为人知。当人们提及“A血型可能是A型血吗”时,表面上看似是同义反复,实则涉及抗原亚型、遗传规律、检测技术等多重科学问题。例如,A型血中A1与A2亚型的抗原表达差异可能导致检测误差,而基因型(如AA或AO)与表型(如A型)的关系更揭示了遗传的复杂性。本文将从多个维度探讨这一问题,揭示血型科学的深层次内涵。

抗原结构与亚型差异

A型血的核心定义在于红细胞表面存在A抗原,但其具体形态和强度存在显著差异。根据百度百科及维基百科的ABO血型系统资料,A型血可分为A1和A2两种主要亚型,占所有A型血的99.9%以上。A1型红细胞同时携带A抗原和A1抗原,而A2型仅含A抗原,且抗原密度较低。这种差异源于糖基转移酶的活性不同:A1型能将H抗原转化为3型A抗原结构,而A2型缺乏此能力,导致其抗原性与H抗原更接近。

抗原表达的强弱直接影响临床检测结果。例如,A2型红细胞因抗原数量较少,在常规抗A抗体检测中可能呈现弱凝集反应,甚至被误判为O型或B型。罕见的A3、Ax等亚型因抗原表达极弱,需通过吸收放散实验才能确认,进一步增加了血型鉴定的复杂性。这些亚型的存在表明,“A型血”并非单一实体,而是一个包含生物学连续谱的类别。

遗传机制与基因多态性

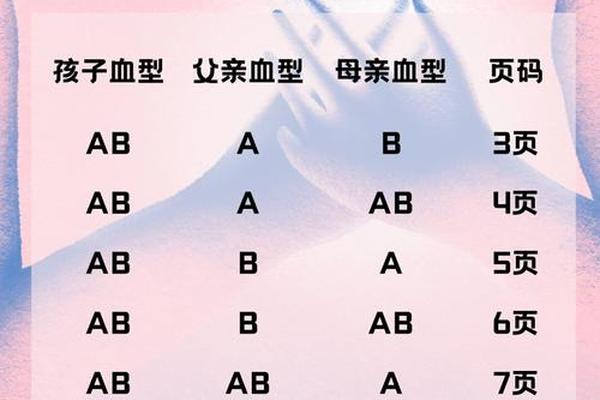

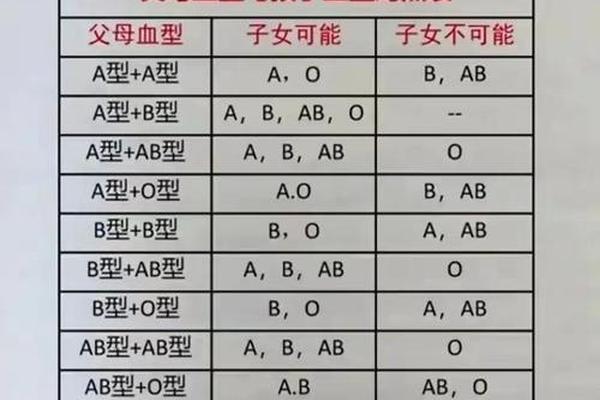

从遗传学角度看,A型血的表型由显性基因A决定,但其基因型可能是纯合(AA)或杂合(AO)。根据血型遗传规律,父母若分别为AO和BO基因型,子女可能呈现A、B、AB或O型。例如,A型血个体若携带AO基因型,其子代有50%概率遗传O基因,表现为O型血。这种显隐性关系解释了为何表型相同的A型血个体可能具有不同的遗传背景。

基因突变和染色体异常进一步增加了复杂性。例如,CisAB型血因A、B基因位于同一条染色体上,另一条为O基因,导致AB型表型与异常遗传模式。Hh基因突变引发的孟买血型会完全掩盖ABO抗原,使个体虽携带A基因却表现为O型。这些罕见案例表明,基因与表型之间并非绝对对应,需结合分子检测才能准确判定。

检测技术的影响与局限

常规ABO血型鉴定依赖抗原-抗体凝集反应,但技术局限性可能导致误判。例如,玻片法对弱抗原敏感性不足,易漏检A2或Ax亚型;试管法通过离心增强凝集强度,但仍需结合反向定型(检测血清抗体)以提高准确性。研究显示,约1%的A2型个体血清中含抗A1抗体,若未进行反向定型,可能错误判定为O型。

疾病状态也会干扰检测结果。白血病患者因红细胞生成异常可能导致A抗原表达减弱,呈现“获得性O型”假象;某些肠道细菌感染则可能诱导类B抗原生成,使A型被误判为AB型。此类病理因素提示,血型鉴定需结合临床病史及进阶检测(如唾液血型物质分析)才能避免误诊。

临床意义与输血安全

亚型差异对输血医学具有重大影响。A2型供血者的红细胞若输入A1型受血者体内,可能因抗原强度差异引发轻微溶血反应;而A2B型红细胞因抗原数量少,在紧急输血时可能被误用为B型血。国际输血协会建议,对稀有血型患者需采用分子分型技术,以避免传统血清学方法的局限性。

母婴血型不合可能引发新生儿溶血症。若母亲为O型而胎儿为A型,母体抗A抗体可通过胎盘攻击胎儿红细胞。但若胎儿为A2型,因抗原表达较弱,溶血风险显著低于A1型。这一现象凸显了亚型分析在产科管理中的重要性。

总结与未来展望

“A型血”这一概念在生物学、遗传学和临床医学中具有多层含义。从抗原亚型到基因多态性,从检测技术局限到病理干扰,其复杂性远超公众认知。当前血型鉴定技术已从血清学向分子诊断演进,例如PCR技术可精准区分AA、AO基因型及罕见变异。未来研究需进一步探索血型抗原的免疫调控机制,并建立全球性稀有血型数据库,以提升输血安全性和罕见病诊疗水平。对公众而言,理解血型多样性不仅有助于消除“血型决定论”的误区,更能促进对个体化医疗的科学认知。