a血型终极总论-A+、A、A-分别代表什么

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-27 12:58:02

血型分类的多元维度:解析A+、A与A-的深层内涵

在人类复杂的生命系统中,血型不仅是生物学身份的象征,更是遗传、医学乃至社会学研究的重要窗口。A型血作为全球分布广泛的类型之一,其内部进一步细分为A+、A和A-,揭示了血型系统的多层次性。这种分类不仅基于红细胞表面抗原的差异,更涉及免疫反应、疾病易感性及遗传规律的交叉作用。从临床输血到遗传咨询,从疾病预防到性格分析,A型血的细分研究为现代医学和人类学提供了丰富的研究素材,也引发了对生命多样性的深刻思考。

一、生物学定义与分类依据

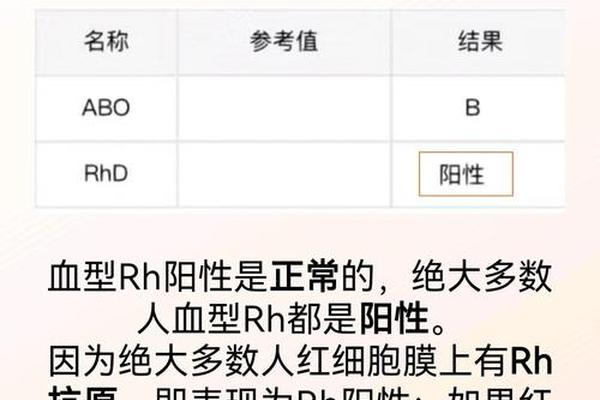

ABO与Rh系统的双重维度

A+、A和A-的分类源自两大血型系统:ABO血型系统和Rh血型系统。ABO系统根据红细胞表面的A抗原存在与否分为A型、B型、AB型和O型,而Rh系统则依据D抗原的存在区分为Rh阳性(+)和Rh阴性(-)。A+代表A型Rh阳性血型,A-为A型Rh阴性,而单独的“A”通常指代ABO系统中的A型血,未明确Rh属性。

抗原与抗体的相互作用

A型血的核心特征是红细胞表面携带A抗原,血浆中天然存在抗B抗体。Rh阳性个体的红细胞膜上还含有D抗原,而Rh阴性者则缺乏该抗原。这种抗原组合差异直接影响输血相容性:例如A+血型者可接受A+或O+的血液,但A-个体若输入Rh阳性血液,可能因免疫排斥导致溶血反应。

二、遗传学机制与族群分布

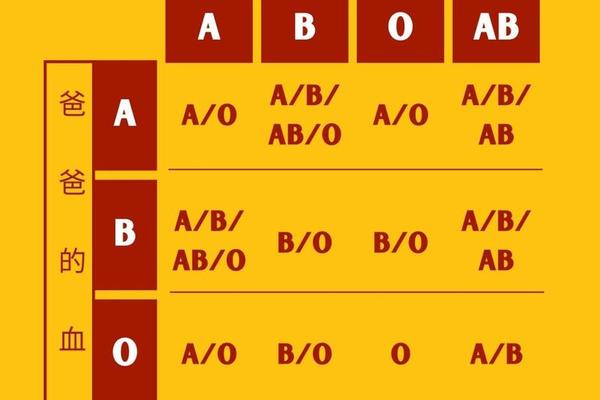

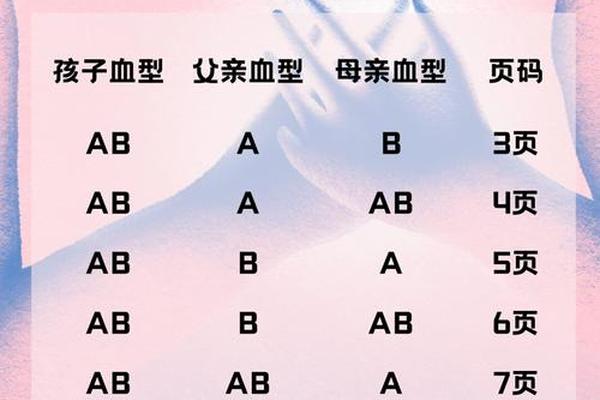

显性与隐性基因的博弈

ABO血型由第9号染色体上的复等位基因控制,A基因为显性,O基因为隐性。A型血的遗传式可能为AA(纯合)或AO(杂合),而Rh系统则由第1号染色体上的RHD基因决定。Rh阴性(如A-)是隐性遗传,需父母双方均传递隐性基因才会表现。

地理与族群的多样性

全球范围内,A型血在欧美人群中占比约40%,亚洲地区则呈现南高北低的分布特征。中国南方因楚苗等古老族群基因融合,A型血比例显著高于北方。Rh阴性血型(如A-)在东亚人群中仅占0.3%-0.5%,被称为“熊猫血”,其稀缺性导致临床供血面临严峻挑战。

三、临床医学的核心意义

输血与器官移植的黄金法则

Rh阴性血型的特殊免疫特性使其在临床中备受关注。A-患者若接受A+血液,体内可能产生抗D抗体,导致二次输血时发生致命性溶血反应。Rh阴性个体的输血必须严格遵循同型输注原则,医疗机构需建立稀有血型库以应对紧急需求。

母婴血型不合的风险管理

当Rh阴性母亲(如A-)孕育Rh阳性胎儿时,胎儿的D抗原可能通过胎盘刺激母体产生抗体,引发新生儿溶血病。现代医学通过产前抗体筛查和产后72小时内注射抗D免疫球蛋白,可将该病发病率从13%降至1%以下。

四、疾病易感性的差异关联

癌症风险的ABO相关性

大规模队列研究表明,A型血人群患胃癌和结直肠癌的风险较非A型血增加15%-25%,可能与A抗原影响肠道菌群平衡及炎症反应相关。但Rh阴性(A-)个体的癌症风险是否与Rh阳性(A+)存在差异,仍需更多分子机制研究验证。

心血管与代谢疾病谱

A型血人群的冠心病风险较O型血高5%,其血浆中von Willebrand因子浓度较高,易促进血栓形成。值得注意的是,Rh阴性个体的静脉血栓发生率比Rh阳性者低12%,提示Rh系统可能通过调控凝血因子表达影响循环系统疾病进程。

五、性格特征与社会行为假说

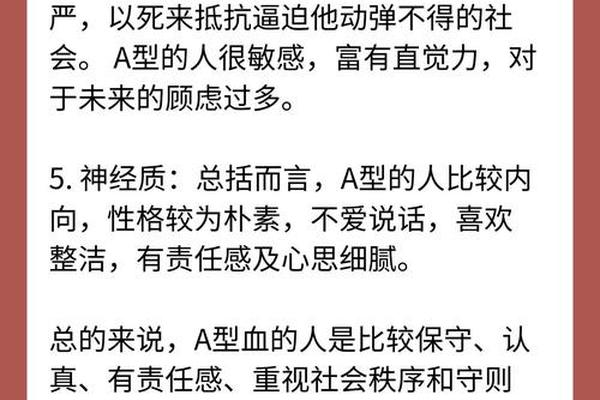

血型心理学的争议与启示

日本学者提出的血型性格论认为,A型血个体普遍具有谨慎、细致、追求完美的特质,在团队协作中表现出强烈的责任感。但这种理论缺乏严格的遗传学证据,部分研究将其归因于文化暗示效应而非生物学基础。

社会适应性的双刃剑

A型血人群对规则的高度遵从性使其在结构化环境中表现优异,但也可能导致创新性不足。Rh阴性个体因血型稀缺性形成的互助社群,则展现出独特的群体凝聚力,这种社会行为是否与遗传特性存在关联,成为人类学研究的新方向。

结论与展望

A+、A和A-的分类体系,本质上是人类对抗原多态性认知深化的产物。从确保输血安全到优化疾病预防策略,从解析遗传规律到探索社会行为,这一细分研究不断拓展着生命科学的边界。未来研究需进一步阐明Rh系统在非免疫领域的生物学功能,建立针对稀有血型人群的精准医疗网络,同时通过跨学科合作破解血型与性格关联的争议之谜。血型研究的终极目标,不仅是完善分类学框架,更是为人类健康管理提供个性化解决方案。