o血型和a血型容易发生溶血—夫妻什么血型会溶血症

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-28 05:30:01

在医学领域,血型不仅是输血配型的关键指标,更与母婴健康密切相关。当O型血女性与A型血男性结合时,新生儿ABO溶血症的风险显著增加。这种疾病源于母体与胎儿血型不合引发的免疫反应,可能导致黄疸、贫血甚至神经损伤。随着现代医学的发展,虽然溶血症已具备有效的预防和干预手段,但公众对其机制和应对策略的认知仍存在缺口。本文将从科学角度解析这一现象,为育龄夫妇提供全面指导。

ABO溶血的发生机制

ABO溶血的核心在于抗原-抗体反应。O型血个体红细胞表面不含A、B抗原,但血浆中天然存在抗A和抗B抗体(IgM型)。当O型血女性怀有A型血胎儿时,胎儿的A抗原红细胞通过胎盘进入母体,刺激产生IgG型免疫抗体。这类抗体分子量小,能穿透胎盘屏障攻击胎儿红细胞,导致溶血。

免疫抗体的产生具有个体差异性。约20%的O型血女性在初次妊娠时即可能产生高浓度IgG抗体,这与母体免疫系统的敏感度相关。研究发现,自然界广泛存在的A型抗原物质(如某些细菌)可能使部分女性在孕前已致敏,导致第一胎即发生溶血。这种提前致敏现象解释了为何ABO溶血不同于Rh溶血,可在首次妊娠就出现临床症状。

风险因素与遗传概率

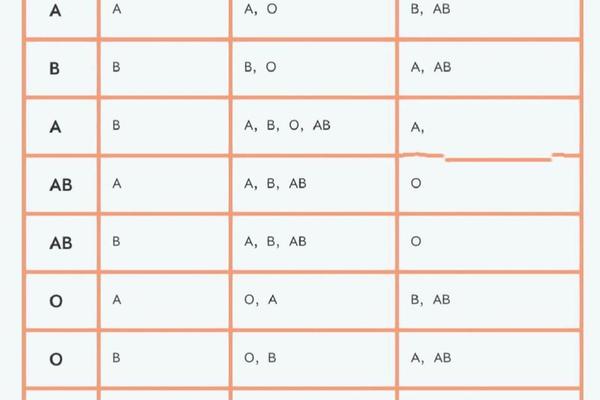

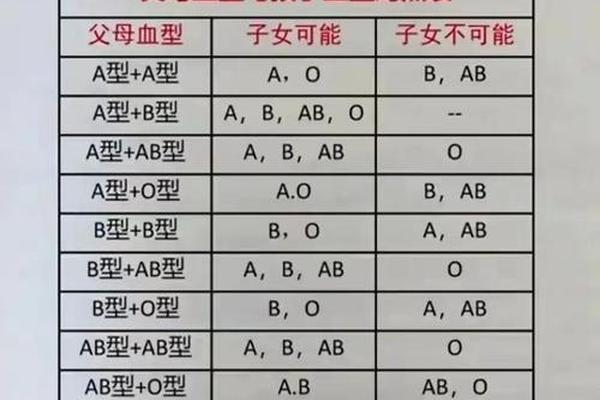

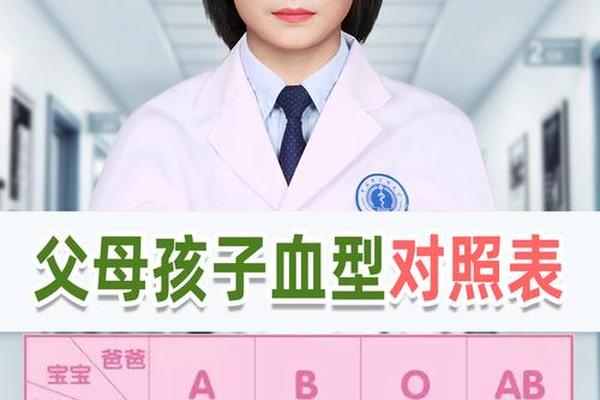

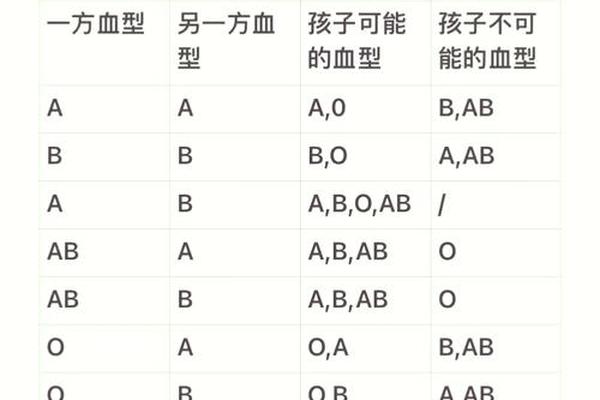

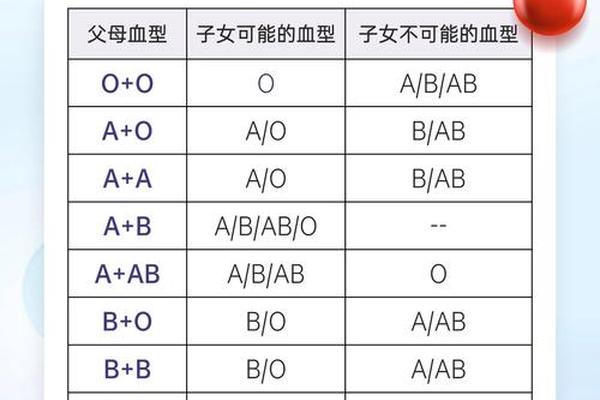

血型遗传遵循孟德尔定律。O型血(基因型OO)与A型血(基因型AA或AO)结合时,胎儿有50%概率遗传A型血(AO),50%为O型血(OO)。仅当胎儿为A型时,才存在溶血风险。这种概率性特征意味着并非所有O/A血型组合的夫妇都会遭遇溶血症,但需保持警惕。

抗体效价是风险评估的关键指标。临床数据显示,当母体抗A效价≥1:64时,新生儿溶血发生率显著升高。孕期定期监测效价变化尤为重要,部分案例中,抗体效价在妊娠中后期可能激增数十倍。值得注意的是,胎儿红细胞膜抗原的表达强度也影响溶血程度,抗原表达越强,红细胞破坏越严重。

临床表现与诊断方法

ABO溶血症多在出生后24小时内显现。典型症状包括进行性加重的黄疸(血清胆红素>12mg/dl)、贫血(血红蛋白<145g/L)及肝脾肿大。约30%的患儿会出现"胆红素脑病"前期症状,如嗜睡、吸吮力减弱,若不及时干预可能导致神经系统后遗症。

诊断需结合实验室检查。除Coomb's试验外,近年来采用分子检测技术从母体血浆中分离胎儿DNA进行血型基因分型,准确率达99.2%。这种无创技术可在孕早期(12周)识别风险,较传统羊膜穿刺更安全。脐血血红蛋白电泳可评估溶血严重程度,为治疗提供依据。

预防策略与治疗进展

孕前干预是防控关键。建议O/A血型夫妇在备孕阶段进行抗体筛查,若效价异常可采用中药复方(如茵陈蒿汤)调节免疫反应,临床研究显示其可降低抗体效价1-2个滴度。妊娠16周起每月监测抗体动态,对高风险孕妇注射丙种球蛋白阻断抗体传递,有效率可达76%。

新生儿治疗呈现多元化趋势。除传统蓝光照射(可使胆红素下降30-40%)外,双重血浆置换术可将重症患儿换血率从25%降至8%。近年开发的纳米吸附剂能特异性清除血液中的游离抗体,在动物实验中显示良好前景。母乳喂养争议已有新解:研究证实初乳中的免疫因子反而有助于减轻溶血反应。

社会认知与医学

面对血型婚配的民间误区,需加强科学宣教。调查显示,38%的育龄女性误认为O/A血型组合必须避免生育,实则通过规范管理可使健康分娩率达95%。医疗机构应建立血型档案系统,对高危夫妇提供遗传咨询。值得关注的是,基因编辑技术(如CRISPR)在动物模型中已成功修饰胎儿红细胞抗原,未来或为根本性解决方案提供可能。

O型血与A型血的结合虽存在溶血风险,但现代医学已形成完整的防控体系。从孕前筛查到产后干预,每个环节都蕴藏着化险为夷的转机。建议卫生部门将血型检测纳入婚前医学检查常规项目,同时加大基层医疗机构的光疗设备配置。对于科研领域,开发更精准的无创检测技术和靶向治疗药物,将是攻克ABO溶血难题的新方向。