血型抗体a测定,O型血为什么叫危险血

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-28 06:27:02

在医学史上,O型血曾被赋予“万能血”的美誉,因其红细胞表面缺乏A、B抗原,可与其他血型兼容。随着临床研究的深入,这种“万能性”逐渐显露出另一面——O型血输入其他血型患者体内时,血浆中的抗A、抗B抗体会引发致命溶血反应。这种矛盾的双重属性,使得O型血既成为紧急输血的救星,又被称为“危险血”。

血型抗体A的生物学机制

ABO血型系统的核心在于红细胞表面抗原与血浆抗体的对应关系。O型血的红细胞不携带A、B抗原,但血浆中天然存在抗A和抗B的IgM型抗体。这些抗体的产生源于婴儿时期肠道菌群中类似A/B抗原的糖类刺激,通过免疫系统识别并生成。

当O型血作为供体时,其抗A抗体会与受血者红细胞上的A抗原结合。例如,输入A型血患者体内,抗A抗体通过补体激活途径直接攻击红细胞膜,导致细胞破裂并释放血红蛋白,引发寒战、高热、急性肾衰竭等溶血反应。研究表明,即使输入少量O型全血(如200ml),血浆中的抗体浓度仍足以造成临床可见的溶血风险。

“万能供血者”的科学悖论

20世纪初,O型血因缺乏抗原而被视为通用输血选择。1958年的一项研究颠覆了这一认知:O型血浆中的抗体可导致受血者红细胞寿命缩短。例如,输入O型全血至A型患者体内,抗A抗体平均导致红细胞存活率下降30%。

现代输血医学已严格限制异型输血。世界卫生组织(WHO)数据显示,因错误输注O型血导致的溶血反应占输血事故的17%。临床实践中仅允许在极端紧急情况下使用O型洗涤红细胞(去除血浆的纯红细胞),且需控制输注量不超过400ml。这一策略将溶血风险降低至0.3%以下,但仍需全程监测患者肾功能与血红蛋白水平。

新生儿溶血症的特殊风险

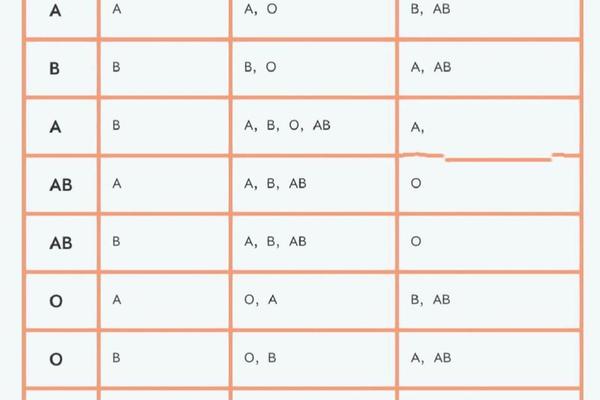

O型血孕妇若与非O型配偶生育,胎儿可能遗传父亲的A/B抗原。母体血液中的抗A/B抗体通过胎盘进入胎儿循环系统,导致红细胞破坏。统计显示,O型血母亲所生婴儿中,ABO溶血发生率达15%-20%,高于其他血型组合的3%。

典型案例中,O型孕妇的IgG型抗A抗体效价若超过1:64,新生儿黄疸发生率增加4倍。通过产前抗体效价监测与产后光照疗法、丙种球蛋白注射等干预措施,可将重症溶血发生率控制在0.5%以下。这凸显了抗体检测在围产期管理中的关键作用。

血型系统的多维风险评估

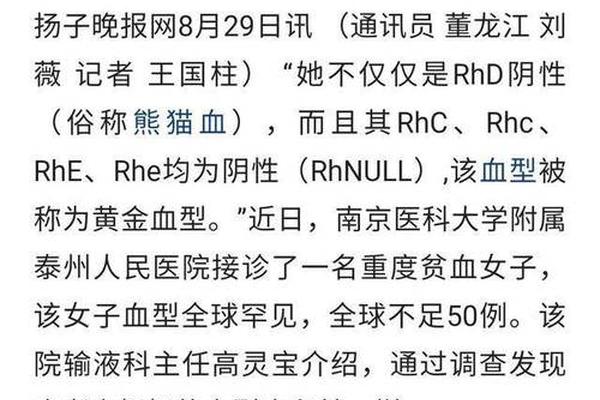

除ABO系统外,Rh血型与疾病易感性也影响O型血的“危险系数”。Rh阴性O型血(即“熊猫血”)占比不足0.3%,其输血风险较普通O型血高3倍。大规模队列研究证实,O型血人群感染诺如病毒的风险比非O型血高40%,而幽门螺杆菌感染率则低20%。

在血栓性疾病领域,O型血患者的凝血因子VIII水平较非O型低30%,使得静脉血栓发生率降低60%。这种保护效应与抗A/B抗体无关,而是由染色体9q34上的VWF基因多态性介导。

医学实践的革新方向

当前输血医学正通过两项技术突破O型血的限制:一是单采血浆置换术,可去除O型血中的抗A/B抗体,使血浆安全用于其他血型患者;二是基因编辑技术,通过CRISPR-Cas9敲除ABO基因,将其他血型红细胞改造为通用型O型血。

在抗体检测领域,微流控芯片技术已实现5分钟内完成抗A效价定量分析,灵敏度达到0.1μg/ml。结合人工智能算法,该系统可预测92%的输血反应风险,较传统试管法提升37%的准确性。

O型血的“危险”属性本质上是抗体-抗原相互作用的生物学特性在临床场景中的映射。从1901年Landsteiner发现ABO血型系统至今,人类对血型抗体的认知已从现象描述深入到分子机制层面。未来研究需着重探索三大方向:开发更安全的通用型血液制品、建立精准的抗体动态监测体系、阐明血型与疾病关联的分子通路。唯有持续深化对血型抗体的理解,才能将O型血的“危险”转化为医学进步的契机。