全家都a血型、妈妈爸爸都是a孩子血型

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-27 16:00:01

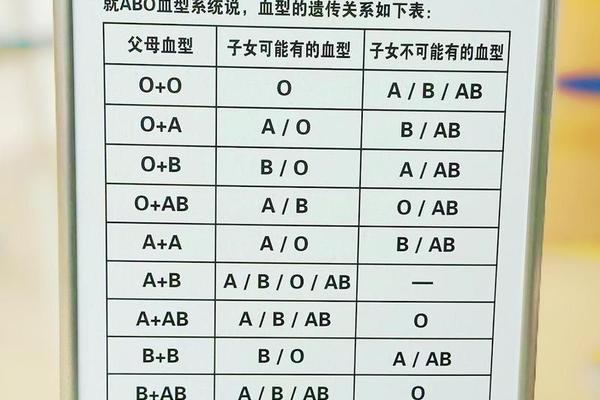

在ABO血型系统中,A型血由显性基因A控制,父母若均为A型血,其基因型可能是AA或AO的组合。根据孟德尔遗传定律,当父母将各自的等位基因传递给子女时,A型血家庭的后代可能出现A型或O型血。例如,若父母均为AO型基因携带者,子女有25%概率遗传到OO基因组合而表现为O型血,而75%概率表现为A型血。这种遗传规律在分子生物学层面表现为:A型抗原的形成依赖于H抗原的结构基础,而A型基因编码的糖基转移酶会将N-乙酰半乳糖胺连接到H抗原上,最终形成红细胞表面的A抗原。

值得注意的是,血型检测中的表型与基因型存在差异。例如,父母若均为AO基因型,其表型均显示为A型血,但子女可能通过隐性基因重组出现O型血。这种现象解释了为何部分A型血家庭会诞生O型血后代,也验证了血型遗传的复杂性与概率特征。

二、健康风险与免疫特性

A型血人群的健康特征一直是医学研究的热点。流行病学数据显示,A型血个体对某些传染病的易感性较高。例如,在COVID-19大流行期间,多项研究表明A型血人群感染后出现重症的风险较O型血增加45%,可能与A抗原影响病毒与宿主细胞的结合能力相关。A型血人群的消化系统疾病发生率也呈现独特模式,研究推测这与A型基因调控的胃酸分泌水平及肠道菌群结构有关。

在免疫应答方面,A型血个体的血清中含有抗B抗体,这种特性在输血医学中至关重要。若A型血患者误输B型血,抗B抗体会立即引发溶血反应,导致红细胞破裂和肾功能衰竭。A型血家庭的成员需特别注意医疗场景中的血型匹配问题,尤其是孕期Rh血型不合导致的溶血风险,需通过抗体效价监测和免疫球蛋白干预进行预防。

三、社会认知与文化隐喻

A型血人群常被赋予“严谨”“保守”等性格标签,这种社会认知源于日本学者古川竹二提出的“血液性格学说”。尽管该理论缺乏科学依据,但文化惯性仍使A型血家庭在职业选择、教育模式等方面受到潜移默化的影响。例如,统计显示A型血个体在会计、教师等需要细致耐心的职业中占比显著高于其他血型。

从人类学视角看,A型血的演化与农业文明密切相关。约公元前2.5万年至1.5万年间,伴随人类从采集转向农耕定居,A型基因通过自然选择优势得以扩散。这种进化轨迹在基因层面表现为:A型人群对谷物类食物的消化适应能力更强,而O型血个体则保留着更原始的肉食代谢特征。

四、特殊案例与基因突变

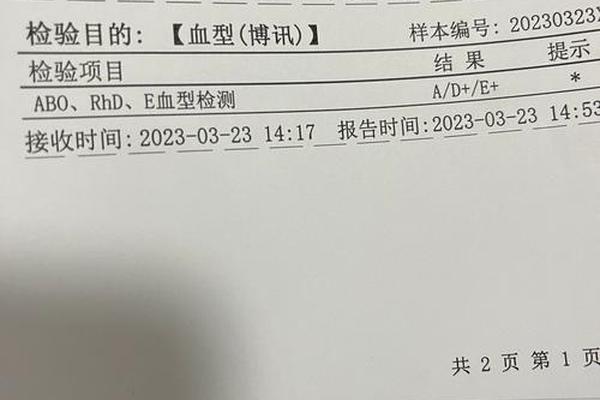

在常规遗传规律之外,孟买血型(Oh型)的存在揭示了血型系统的复杂性。当个体携带隐性纯合hh基因时,即便具有A型基因,也无法合成H抗原前体物质,导致红细胞表面既无A抗原也无B抗原,在常规检测中被误判为O型血。此类案例提示,A型血家庭若出现“O型血”子女,需通过基因检测排除罕见血型可能性。

另一特殊现象是嵌合体血型。当异卵双胞胎在胚胎期发生细胞交换,可能形成同时携带两种血型基因的嵌合体。例如,父母均为A型血的家庭中,若子女出现AB型血表现,需考虑胚胎发育过程中的基因嵌合现象。

五、未来研究方向

随着基因编辑技术的突破,血型研究正走向精准医学领域。科学家尝试通过CRISPR技术修饰造血干细胞的血型抗原表达,为解决稀有血型供体短缺提供新思路。血型与疾病易感性的关联研究仍需深化,特别是A型血人群在肿瘤免疫治疗中的响应差异,可能为个性化医疗开辟新路径。

在人类学层面,结合古DNA分析与群体遗传学研究,可进一步揭示A型血在不同文明迁徙中的传播模式。例如,通过对比欧亚大陆早期智人与尼安德特人的血型基因,能够重构史前人类适应环境压力的遗传策略。

总结

A型血家族的遗传机制、健康特征与文化内涵构成多维度的研究图景。从分子层面的抗原形成到社会层面的性格隐喻,血型既是生物学标记,也是文化建构的载体。未来研究需打破学科壁垒,将遗传学发现与临床医学、人类学洞察相结合,尤其在基因治疗和疾病预防领域深化应用。对于A型血家庭而言,理解血型背后的科学原理,既能规避健康风险,也有助于消除社会偏见,最终实现科学认知与人文关怀的平衡。