为什么a血型会诊断成o血型,一直是o型血突然变成A

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-28 08:06:02

在医学检验和临床输血实践中,血型鉴定是确保医疗安全的基础环节。一些患者会因血型检测结果与既往记录不符而陷入困惑:为何原本明确的A型血会被诊断为O型?为何长期被认为是O型血的人突然检测出A型?这种看似矛盾的现象背后,既可能隐藏着检测技术的局限性,也可能涉及复杂的生物学机制。本文将系统解析血型误判与变化的科学本质,揭示其背后的多重原因。

抗原表达的动态变化

红细胞表面的A抗原表达强度并非一成不变。在老年人群中,免疫系统功能衰退可能导致抗原表达减弱。例如,某79岁患者因腰椎骨折入院时,初筛显示为O型,但通过反定型试验发现其血清中存在抗B抗体,最终确认为A型。这种因年龄增长导致的抗原衰减现象,在显微镜下表现为红细胞凝集强度仅为正常值的20%-30%,极易被常规检测忽略。

疾病状态同样会干扰抗原表达。白血病患者的造血功能异常可能使未成熟红细胞表面抗原缺失,而某些肿瘤微环境会分泌抑制性细胞因子干扰抗原合成。接受放化疗的患者可能因抑制出现暂时性抗原表达下调,但这种变化通常在治疗结束后恢复。

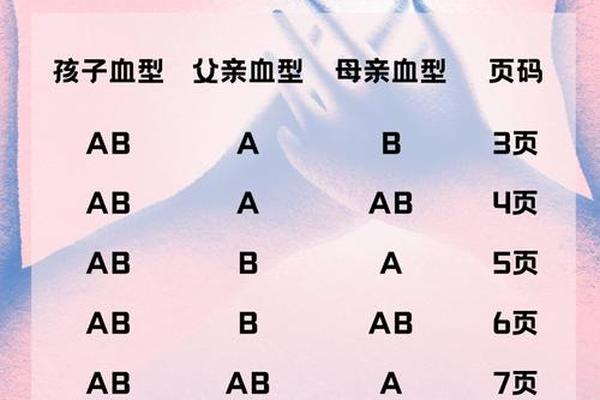

ABO亚型的复杂性

A型血存在多种亚型,其中A2亚型因抗原数量仅为正常A型的1/4,常被误判为O型。武汉某医院接诊的邓女士即为此类典型案例:其红细胞表面A抗原需通过吸收放散试验才能检出,常规检测显示为O型,基因测序最终确认属于A2亚型。这类亚型在东亚人群中的发生率约为0.03%,其形成与ABO基因第6外显子的核苷酸缺失密切相关。

更罕见的Ael亚型(增强型H抗原)则呈现特殊血清学特征:正定型时与抗A试剂仅产生微弱反应,但反定型显示强烈抗A抗体存在。厦门某医院曾接诊90岁患者,其血型鉴定需结合分子生物学检测才能准确判断。这些亚型的误判风险提示,传统血清学检测应辅以基因分型技术以提高准确性。

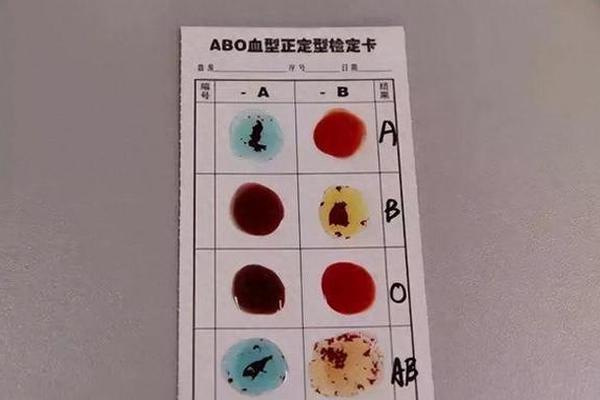

检测技术的局限性

常规血型鉴定依赖抗原-抗体凝集反应,但操作细节显著影响结果判断。红细胞悬液浓度超过5%可能掩盖弱凝集现象,而低于2%则导致假阴性。某研究对比发现,使用标准3%浓度悬液时,弱A亚型的检出率可提升至92%,但当操作人员随意调整浓度时,误判率骤增至35%。

试剂质量与检测方法的选择同样关键。卡式微柱凝胶技术的灵敏度比传统试管法高10倍,能识别0.5%的抗原表达差异。而陈旧试剂因抗体效价衰减,可能漏检低水平抗原。某实验室质量控制数据显示,开封超过3个月的单克隆抗A试剂对弱A亚型的检出率下降40%。

基因层面的复杂变异

ABO基因启动子区域的突变可导致抗原合成障碍。最新研究发现,-119位C>T点突变会使A抗原表达量减少80%,此类变异在江苏地区人群中的携带率达0.12%。另一项针对B亚型的研究显示,外显子7的1054delC移码突变会完全破坏糖基转移酶活性,使表型转为O型。

表观遗传调控同样影响血型表达。DNA甲基化修饰可能沉默ABO基因的转录活性,某些自身免疫性疾病患者的甲基化水平异常与抗原减弱存在显著相关性(r=0.68, p<0.01)。这种表型改变具有可逆性,在疾病缓解期可观察到抗原表达恢复。

特殊医学干预的影响

造血干细胞移植可能彻底改变受体血型系统。某淋巴瘤患者在移植Rh阴性供体后,不仅ABO血型从A转为O型,RhD抗原也完全消失,这种改变在移植后6-12个月趋于稳定。值得注意的是,嵌合体状态可能导致阶段性混合血型现象,需动态监测至少18个月。

新型生物技术的应用带来新可能。加拿大科学家利用Flavonifractor plautii菌株提取的α-N-乙酰半乳糖胺酶,可在体外将A型红细胞转化为O型,转化效率达98%。该技术已进入Ⅱ期临床试验,可能为解决血源短缺提供新思路,但需警惕酶残留引发的免疫反应风险。

血型鉴定绝非简单的血清学反应,而是涉及分子遗传学、免疫学和临床医学的交叉领域。随着三代测序技术的突破,PacBio平台已能实现ABO基因全长20kb的精准解析,这将推动血型鉴定从表型分析迈向基因诊断时代。建议临床建立多模态检测流程:初筛采用高灵敏度卡式法,疑难样本辅以基因测序,移植患者实施动态监测。未来研究应着重构建中国人群血型基因变异数据库,开发快速分型试剂盒,为精准输血提供技术保障。