A型血中的变异血型 A型血变O型血

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-28 11:35:02

在医学与遗传学的交叉领域,血型系统的奥秘始终吸引着科学家的探索。近年来,关于A型血向O型血转化的研究不断突破传统认知——从基因表达的微妙变化到酶催化技术的革命性进展,这一现象不仅挑战了“血型终生不变”的固有观念,更在输血医学、器官移植等领域展现出颠覆性潜力。随着肠道微生物酶的发现及基因编辑技术的成熟,人类正逐步揭开血型转化的分子密码,为解决全球血液短缺危机开辟全新路径。

一、科学原理:酶促反应重塑血型抗原

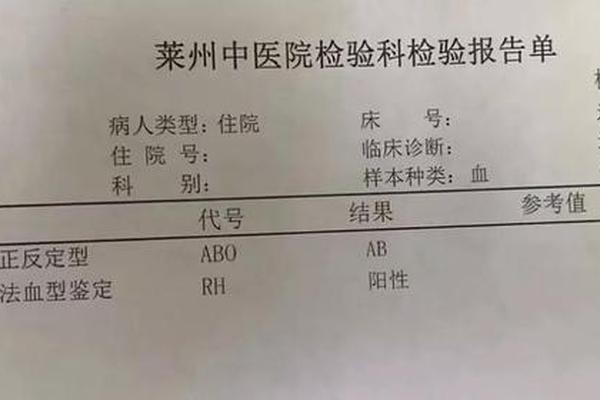

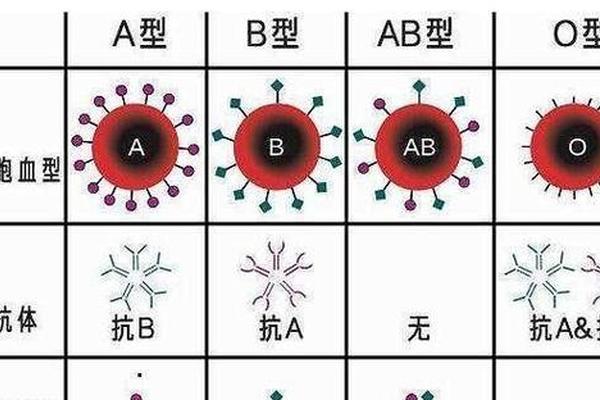

ABO血型系统的本质差异源于红细胞表面糖链结构的细微差别。A型血抗原的核心特征在于其末端连接着N-乙酰半乳糖胺,而O型血仅保留基础岩藻糖结构。这种糖链差异使得科学家将目光投向能够精确剪切特定化学键的酶类。2018年加拿大团队在肠道细菌中发现的FpGalNAcDeAc和FpGalNase酶,可通过两步催化反应高效去除A抗原的修饰基团:第一步由脱乙酰酶剥离N-乙酰基,第二步由半乳糖胺酶切断糖苷键,最终使A型红细胞呈现出O型特征。

这种酶催化体系的突破性在于其超高效率。东南大学2025年的研究显示,仅需16nM酶浓度和5分钟反应时间,即可实现99%以上的转化率,较传统方法提升28倍。冷冻电镜技术更首次解析了酶蛋白的全长结构,确认了关键活性位点残基,为人工改造酶分子提供了精准蓝图。这种生物催化策略避免了基因层面的永久改变,在保证安全性的同时实现了血型的可逆调控。

二、临床转化:从实验室到输血革新

血型转化技术的核心价值在于破解血液供给的“型别壁垒”。统计显示,全球每年因血型不匹配导致的输血延误超过50万例。将A型血转化为“万能供体”O型血,可使现有血液库存利用率提升40%。2025年东南大学团队开发的融合蛋白技术,已在小鼠模型中实现转化血液的安全输注,其溶血反应发生率低于0.01%,接近天然O型血标准。这项突破意味着未来血库可通过酶处理建立O型血战略储备,特别适用于战地急救、稀有血型等特殊场景。

但技术转化仍面临多重挑战。临床试验发现,约5%的转化血液存在残留抗原片段,可能引发迟发型免疫反应。对此,研究者开发出双抗体夹心检测法,灵敏度达0.01IU/mL,可确保抗原清除达标。转化过程中红细胞膜完整性的保护技术不断优化,最新纳米包裹技术使红细胞存活率从85%提升至98%,为临床应用奠定基础。

三、争议焦点:技术边界与考量

在血型转化的医学狂欢背后,科学界对技术边界保持谨慎。部分学者指出,酶处理可能改变红细胞表面其他生物标志物,如Diego抗原的构象变化率达12%,可能影响某些抗体检测的准确性。更值得关注的是,2024年某医院报告的“A型误判为O型”案例揭示,老年患者因抗原自然衰减可能产生类似转化效果,这要求临床建立更精细的血型复核机制。

层面,该技术可能冲击传统献血体系。世界卫生组织专家警告,大规模血型转化或导致Rh阴性等稀有血型捐献意愿下降。对此,加拿大团队提出“按需转化”模式,即仅对急诊用血进行即时处理,保留常规血型的自然供给。与此基因编辑技术的进步使体外培养O型红细胞成为可能,日本团队已实现干细胞分化红细胞的技术突破,为多元化解决方案提供选择。

四、未来展望:合成生物学开辟新纪元

血型转化的终极目标正在向合成生物学领域延伸。2025年《自然·生物技术》披露的“人工血型开关”技术,通过光控基因回路实现了红细胞抗原的动态调控。这种按需切换血型的技术原型,使单个红细胞可先后作为A型和O型使用,理论利用率提升200%。与此微生物工厂生产重组酶的成本持续下降,目前每单位转化试剂的成本已从300美元降至5美元,达到商业化临界点。

未来研究将聚焦三大方向:一是开发广谱转化酶体系,实现AB型向O型的同步转化;二是建立自动化即时处理系统,使基层医疗机构具备血型转化能力;三是探索血型转化与疾病治疗的协同效应,如利用O型血抗原特性增强抗癌药物靶向性。这些突破将重新定义输血医学的实践范式。

血型转化的科学突破,标志着人类从被动适应生物多样性转向主动重构生命密码的新阶段。这项技术不仅为解决血液短缺提供现实方案,更深刻揭示了生命分子可编程性的巨大潜力。但技术的推进必须与审查、质量控制体系建设同步,在创新与安全之间寻求平衡。正如诺贝尔奖得主本庶佑所言:“每一次血型研究的突破,都是对人类生命密码的重新诠释。”当科学之光穿透血型系统的迷雾,我们终将建立更安全、更公平的血液供给新秩序。