a血型和o血型哪个好点、o加a结合生什么血型

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-27 18:21:02

血型作为人类遗传的重要特征之一,长期以来引发了公众对其与健康、性格乃至命运关联的广泛讨论。其中,A型血与O型血的差异对比,以及这两种血型结合后的遗传规律,成为科学研究和日常生活中的热点议题。本文将从健康风险、遗传机制、免疫特性及社会认知四个维度,系统解析A型与O型血的优劣差异及其组合的生物学规律。

健康风险:疾病易感性的差异

从疾病易感性来看,A型血与O型血呈现出不同的风险特征。研究表明,A型血人群的胃癌发病率比其他血型高38%,这可能与消化道细胞表面A抗原促进肿瘤转移的特性相关。A型血因血液黏稠度较高,心血管疾病风险也较O型血增加5%。而O型血虽在心血管疾病和老年痴呆症方面具有优势,但其胃酸分泌旺盛的特点导致消化性溃疡发病率显著升高,临床数据显示O型血患者占胃溃疡病例的40%以上。

值得注意的是,O型血对疟疾、肝癌等疾病表现出更强的抵抗力,这与红细胞缺乏A/B抗原的特性可能相关。哈佛大学的研究还发现,O型血大脑灰质体积较大,认知功能衰退风险降低82%,这种神经解剖学的差异为血型与健康的关联提供了新的解释角度。

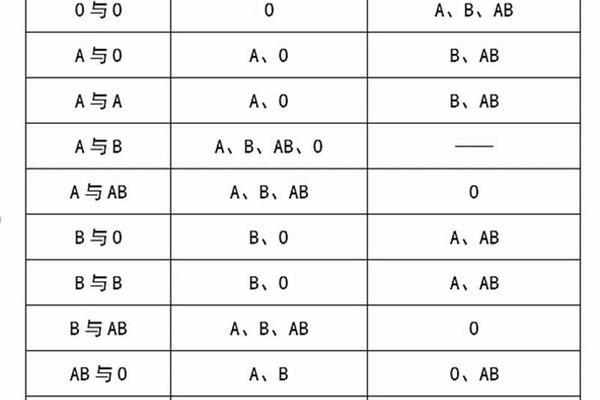

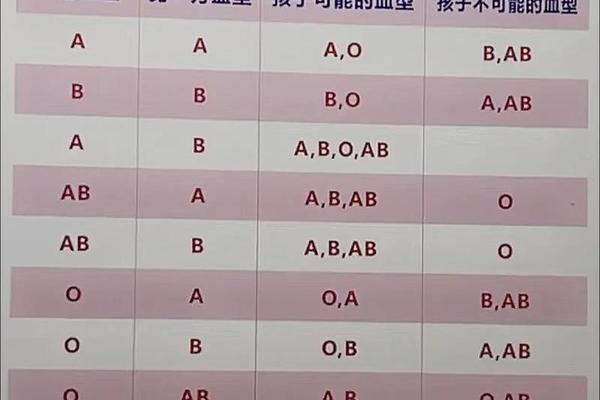

遗传机制:血型组合的生物学规律

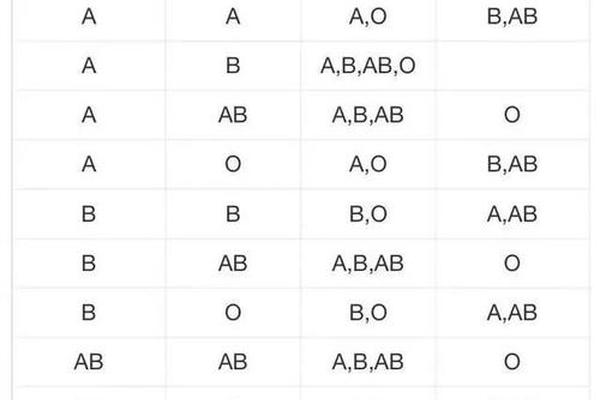

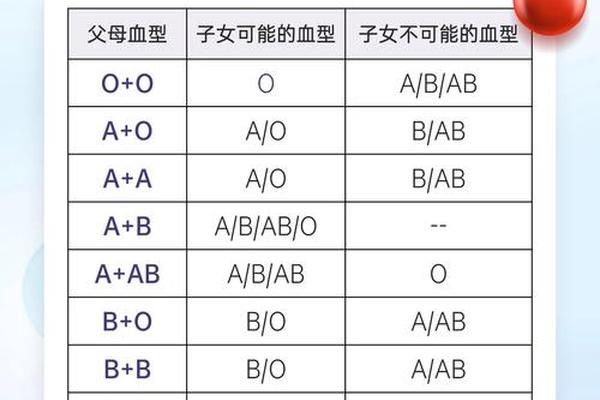

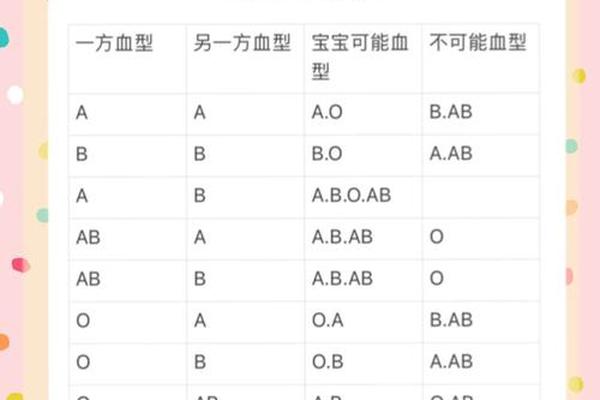

在遗传学层面,A型与O型血父母结合时,子女血型遵循ABO系统的显隐性规律。A型血携带AA或AO基因型,O型血为隐性纯合子(OO),因此后代只会出现A型(50%)或O型(50%)。但需注意基因突变可能产生例外,例如罕见的孟买型或ABw亚型血,可能使检测结果偏离常规。

这种遗传规律背后是第9号染色体上的ABO基因位点控制。父母各提供一个等位基因,通过抗原表达决定血型表型。例如,当父亲为AO型(表现为A型),母亲为OO型(O型)时,子女有50%概率继承A基因成为A型,50%概率继承O基因成为O型。这种机制解释了为何血型检测常被用于亲子关系推断,但需结合基因测序排除突变可能。

免疫特性:抗病能力的科学解析

免疫系统的差异是两类血型的重要分野。O型血因缺乏红细胞表面抗原,天然抗体浓度更高,对部分病原体(如诺如病毒)的清除能力更强。而A型血则因抗原结构与某些肿瘤相似,可能通过"分子模拟"机制逃避免疫监视,导致癌症风险升高。

在感染性疾病方面,B型血对结核病的易感性已被多项研究证实,而O型血因具有特殊的糖基转移酶活性,在抵抗疟原虫侵袭时表现出生物学优势。这种免疫特性的差异,可能与人类进化过程中病原选择压力相关,例如疟疾高发地区O型血比例显著高于其他区域。

社会认知:健康神话与科学事实

公众对血型的认知常夹杂着文化想象与科学事实。日本曾流行"血液人格学",认为A型血严谨、O型血乐观,但这类理论缺乏遗传学依据。医学界普遍认为,血型与性格的关联更多源于社会建构而非生物学本质。值得注意的是,将O型血称为"完美血型"的观点虽得到部分研究支持,但忽视了其消化系统脆弱性。

在临床实践中,血型匹配对输血和器官移植至关重要。例如O型血可作为"万能供体"输给其他血型,但大量输注仍可能引发溶血反应。这种医疗价值使O型血在急救体系中具有特殊地位,但不应简单等同于健康优势。

总结来看,A型与O型血各具生物学特性,不存在绝对的优劣之分。健康状态更多取决于生活方式与环境因素的交互作用。未来研究需深入探索血型抗原与免疫微环境的分子机制,同时建立多基因风险评估模型,为个体化健康管理提供科学依据。公众应理性看待血型相关的健康传言,通过定期体检和疾病筛查实现精准预防。