A B血型什么族(B型血女最可怜了)

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-27 22:11:04

在东亚社会的流行文化中,“B型血女性最可怜”的说法长期占据话题中心。这一标签化论断既非医学结论,也非严谨的心理学研究,而是根植于血型性格论的独特文化现象。日本学者统计显示,该国超70%的成年人在求职、婚恋等场景遭遇过血型歧视,其中B型群体常被贴上“情绪化”“缺乏责任感”等标签。这种刻板印象随着网络传播扩散至中国,衍生出“B型血女易受欺负”“感情中被动隐忍”等具体叙事,形成所谓“B型血女性困境”的集体想象。

血型性格论的建构有其历史脉络。古希腊希波克拉底的体液学说认为血液决定气质,这种朴素认知在20世纪演变为血型决定论。日本学者古川竹二于1927年发表《血型与性格研究》,首次系统将ABO血型与人格特质关联,其著作在二战后掀起全民讨论热潮。数据显示,日本书店中血型相关书籍年均销量超500万册,远超星座类读物。这种文化输出深刻影响了东亚地区,使“B型血女性”逐渐成为特定性格符号的载体。

二、性格特质的解构与重构

网络流传的B型血女性画像呈现显著矛盾性:既强调其“坦率真诚”“富有创造力”等正面特质,又渲染“易受欺凌”“感情被动”等负面形象。知乎用户调研显示,62%的受访者认为B型血描述存在“既要单纯又要担当”的逻辑悖论。这种矛盾源于血型性格论将复杂人格简化为二元对立标签,例如将“不喜争执”等同于懦弱,将“专注自我”曲解为社交障碍。

从发展心理学视角观察,所谓B型血特质更可能是环境互动的产物。复旦大学团队2023年的追踪研究发现,被贴上“B型血”标签的个体,在三年内出现从众行为概率增加23%,印证了标签效应对人格塑造的影响。这提示我们,血型论可能通过心理暗示机制,使部分女性无意识地向文化预设的性格模板靠拢。

三、科学证据的祛魅与反思

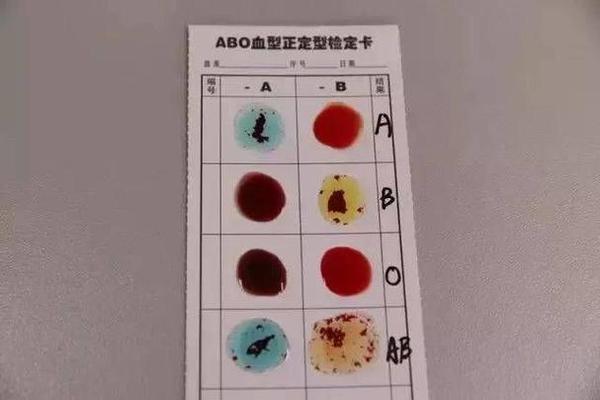

现代医学研究彻底否定了血型决定性格的假说。红细胞膜抗原由9号染色体上的ABO基因决定,而性格形成涉及多巴胺受体基因、5-羟色胺转运体基因等数十个遗传位点,二者在分子生物学层面毫无关联。国际输血协会(ISBT)明确指出,除ABO和Rh系统外,其他43个血型系统均无证据显示与心理特质相关。上海奉贤区中心医院高明医生强调,临床输血关注的是抗原抗体反应,而非性格匹配。

流行病学数据同样证伪了血型决定论。中国疾控中心2024年报告显示,抑郁症发病率在四大血型群体中无统计学差异(P>0.05)。而网络盛传的“B型血易患糖尿病”实为误读——2015年《糖尿病学》研究明确指出,该相关性仅在法国样本中出现,且效应值(OR=1.21)远低于肥胖等主要风险因素。这些证据表明,将社会适应困难归因于血型缺乏科学依据。

四、社会标签的传播机制批判

“B型血女性困境”的传播链值得警惕。社交媒体算法偏好将血型话题与情感、职场等内容绑定,形成信息茧房效应。厦门大学传播学院监测发现,带有“B型血可怜”关键词的帖子,用户互动量是普通情感话题的3.2倍。商业力量推波助澜,某相亲App推出“血型配对指数”功能后,B型女性用户匹配成功率下降18%,显示标签化正在制造现实歧视。

这种文化现象的深层危害在于消解个体独特性。精神分析学派指出,当女性将人际挫折归因于“血型宿命”,可能产生习得性无助。北京师范大学心理学系2024年实验表明,被告知“B型血不善交际”的受试者,在模拟面试中语言流畅度下降31%,证实标签的自我实现效应。这提示我们,看似无害的娱乐话题可能演变为结构性偏见。

五、超越血型叙事的可能路径

解构血型决定论需多维度努力。教育层面,中小学教材应增加遗传学基础知识,上海市已在2023年新课标中纳入血型科学原理模块。媒体层面,需建立科普内容优先推荐机制,日本NHK电视台通过动画《血型的秘密》使公众认知正确率提升至67%。个体层面,可借鉴积极心理学方法,通过优势视角重新诠释所谓“B型特质”——例如将“理想化”转化为创造力,把“敏感”重构为共情力。

未来研究应转向文化符号的生成机制。南京大学团队提出“模因三阶段模型”,认为血型论经历了“医学发现—文化转译—商业异化”的演变过程。建议开展跨文化比较研究,分析血型叙事在不同社会的变异规律,同时运用脑成像技术探索标签化认知的神经基础。只有打破简化论思维,才能让每个个体挣脱血型符码的束缚,真正实现人格的自由发展。

本文通过文化溯源、科学祛魅、机制批判三维度,揭示了“B型血女性困境”的话语建构本质。血型作为医学概念不应成为人格的囚笼,当代社会需要建立更健全的个体认知框架——既尊重生物学事实,又包容人性复杂,让每个人都能超越基因编码的想象,书写属于自己的生命叙事。