血型a十是稀有血型,血型为A+

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-28 02:40:02

A+血型由ABO血型系统中的A型抗原与Rh血型系统中的D抗原共同构成,其核心特征是红细胞表面同时携带A抗原和RhD抗原。ABO血型系统基于红细胞膜上的糖基转移酶活性差异,A型血人群的基因编码α-1,3N-乙酰氨基半乳糖转移酶,催化H抗原转化为A抗原。Rh血型系统则以D抗原的存在与否划分阳性和阴性,D抗原的缺失会导致Rh阴性血型,而A+血型中D抗原的存在使其成为Rh阳性群体中的一员。

从分子结构看,A抗原的形成需经历两步:首先由FUT1基因编码的岩藻糖转移酶合成H抗原,随后ABO基因中的IA等位基因进一步修饰H抗原,添加N-乙酰半乳糖胺形成A抗原。这一过程的精确性使得A型血在人群中具有稳定的遗传表达。值得注意的是,A型血还存在至少20种亚型(如A1、A2等),其中A1亚型占80%以上,而某些罕见亚型可能导致输血兼容性挑战。

二、A+血型的全球分布与稀有性争议

A+血型的分布呈现显著地理与族群差异。在欧洲中北部及东亚地区,A型血占比较高,例如日耳曼人A型比例达45%,日本、韩国和中国汉族人群中A型占比约28%。结合Rh阳性血型的高比例(汉族99.7%),A+血型在亚洲的实际人口占比约为27.9%,并不属于传统定义的“稀有血型”。若考虑ABO亚型或与其他血型系统的交叉(如孟买血型),某些A+亚类可能极为罕见。例如,孟买血型个体因缺乏H抗原,即使携带A基因也无法表达A抗原,此类人群若同时为Rh阳性,则可能成为特殊稀有的A+亚型。

稀有血型的定义需结合具体语境。以Rh阴性为例,其在汉族中仅占0.3%,而A型Rh阴性(A-)的联合概率更低,约为0.084%,此类血型才是临床急需的“熊猫血”。笼统称A+为稀有血型并不准确,但在特定医疗场景(如罕见亚型输血)或区域人口结构中,A+可能面临特殊需求。

三、A+血型的临床意义与社会支持网络

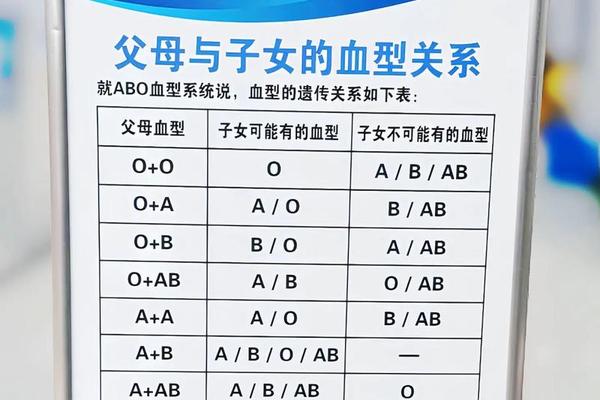

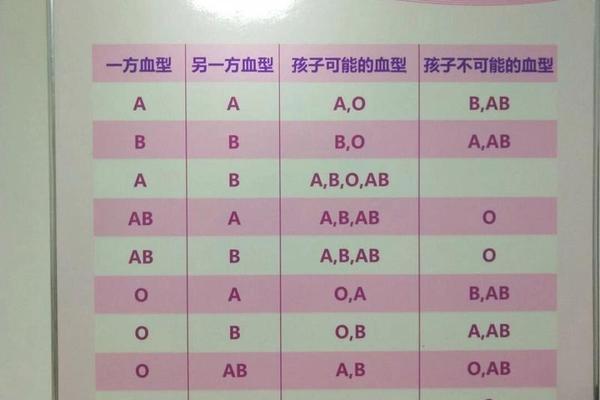

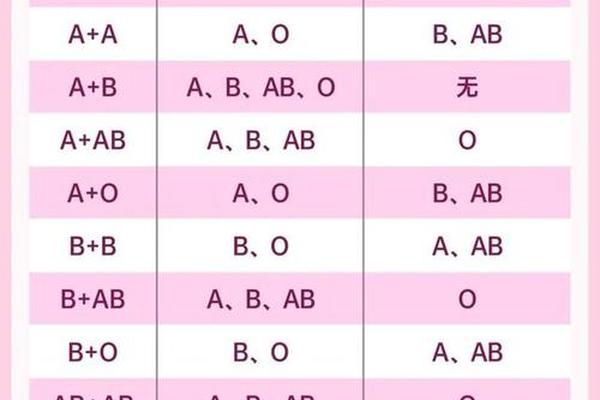

在输血医学中,A+血型者可作为供血者向同型或AB+患者输血,同时可接受A+和O+血液。其“非万能供血者”特性要求严格匹配,尤其是亚型差异可能导致溶血风险。例如,A2亚型个体若误输A1型血液,可能因抗-A1抗体引发不良反应。A+血型者参与献血时,需通过扩展抗原筛查确保血液安全。

针对真正的稀有血型(如A-),全球已建立互助组织。中国多个城市设有“稀有血型联盟”,通过数据库实时匹配供受体。例如一位A-血型孕妇在分娩前通过联盟及时获得备血,避免了术中风险。此类案例凸显血型信息透明化与公益献血网络的重要性。未来,基因编辑技术或能改造红细胞抗原,人工合成通用型血液,从而突破稀有血型资源瓶颈。

四、血型研究的未来方向与公众认知纠偏

当前血型研究仍存在诸多未解之谜。尽管已知ABO血型与某些疾病易感性相关(如A型人群胃癌风险较高),但其进化意义尚未明确。科学家推测,不同血型可能在历史上应对特定病原体时具有选择优势,例如疟疾流行区O型血比例较高可能与抗感染能力相关。血型与性格的关联常被大众误解,实际上,所谓“A型血严谨、B型血淡泊”等说法缺乏科学依据,更多源于文化建构而非生物学机制。

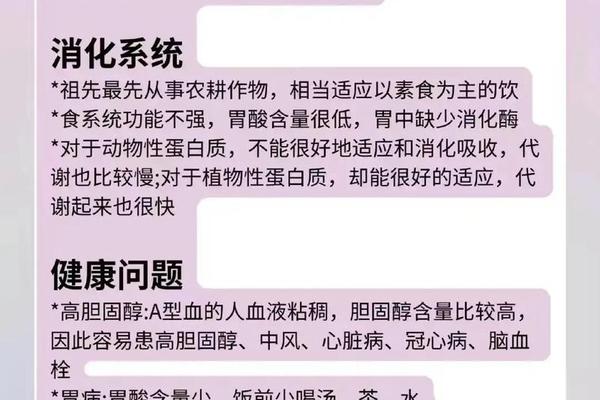

公众教育亟需加强。一项调查显示,仅35%的A+血型者了解自身亚型信息,部分人甚至误信“血型饮食法”,盲目遵循素食主义导致营养失衡。医疗机构应推广精准血型检测,并结合基因筛查技术,为个体提供输血、妊娠及疾病预防的定制化指导。

A+血型的生物学特性与分布规律揭示了人类遗传多样性的一面。尽管其整体不属于稀有血型,但特定亚型或交叉系统的罕见性仍值得关注。从输血安全到疾病研究,血型科学的深化需要多学科协作与公众参与。建议建立国家层面的血型数据库,推动稀有血型互助机制;同时加强科普,纠正“血型决定论”等误区,使血型知识真正服务于医疗实践与个体健康。未来,随着合成生物学与基因技术的发展,人类或许能彻底解决血型兼容性难题,让每一滴血液都能成为生命的桥梁。