血型A变AB_血型从ab变成b了

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-29 06:37:01

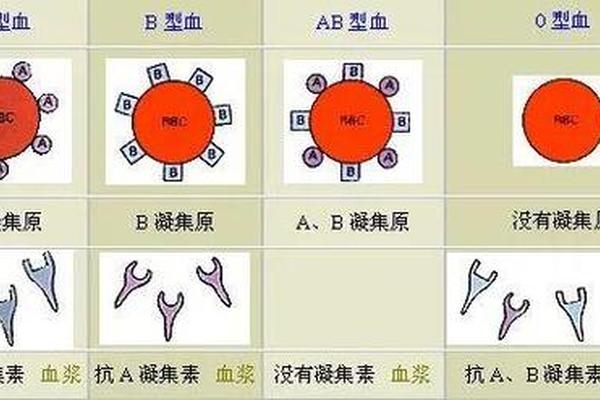

血型的稳定性曾被认为是遗传学的铁律,但随着医学研究的深入,ABO血型系统的复杂性逐渐显现。ABO血型的形成由红细胞表面抗原决定,而抗原的表达受基因调控。正常情况下,A型血个体携带A抗原基因,AB型血则同时表达A和B抗原。基因突变、嵌合体现象或造血干细胞移植等特殊因素可能导致抗原表达异常,引发血型表型改变。例如,白血病患者的红细胞抗原可能因基因异常而减弱,表现为血型检测结果的偏差。

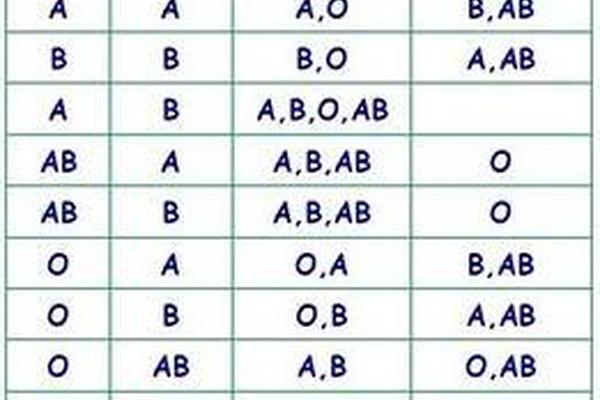

从分子层面看,ABO基因位于9号染色体,其显隐性关系决定抗原类型。当基因表达受到干扰(如放射线、化学药物或病毒感染),可能引发“沉默基因”的激活或显性基因的抑制。例如,肠道感染中某些细菌产生的类B抗原可暂时覆盖原有抗原,使A型血在检测中呈现AB型特征。造血干细胞移植后,供体的造血系统完全取代受体,导致血型永久改变。如案例显示,一名A型血白血病患者接受O型供体干细胞移植后,血型彻底转为O型。

二、疾病与医疗干预中的血型转变

疾病状态是血型变化的重要诱因。恶性肿瘤或血液病患者常因红细胞抗原性减弱而出现血型检测异常。例如,急性淋巴细胞白血病患者可能因基因表达紊乱,导致A抗原消失,血型从AB型退化为B型。这种改变通常是可逆的,随着病情缓解,原始血型可能恢复。

医疗干预中的典型案例如异基因造血干细胞移植。当供体与受体血型不移植成功后受体的血型会逐步转变为供体型。例如,一名AB型血患者接受B型供体移植后,其血型在数月内完全转为B型。这一过程涉及供体干细胞对受体造血系统的全面替代,属于永久性改变。近年来的基因编辑技术(如“分子剪刀”酶)可通过切割红细胞表面抗原,实现血型的人工转换。英国科学家已成功将B型肾脏转化为O型,为器官移植开辟新路径。

三、社会认知与医学的挑战

血型变化现象对传统社会认知构成冲击。例如,鲁老汉因AB亚型血在疾病中表现为A型或B型,引发家庭对亲子关系的误解。类似案例提示,血型作为遗传标记的局限性,需结合基因检测等更精准的手段进行身份确认。

医学层面,血型转换技术虽能解决器官短缺问题,但也带来潜在风险。例如,基因编辑可能引发不可预测的免疫反应,而干细胞移植后的血型改变需重新建立输血兼容性档案。血型自测工具的普及(如网购试剂盒)因操作不规范可能导致误判,进一步加剧公众认知混乱。医学界呼吁加强科普教育,同时推动血型检测技术的标准化,例如采用分子分型法替代传统血清学检测。

四、未来研究方向与临床启示

血型变化的机制研究仍需深入。目前,AB亚型、嵌合体及基因突变的具体调控路径尚未完全明确。例如,大连发现的B(A)亚型血因新基因变异导致抗原表达异常,这类罕见案例为血型遗传学研究提供了新方向。

临床应用方面,需建立动态血型监测体系。对于接受干细胞移植或基因治疗的患者,定期复查血型可避免输血事故。开发广谱兼容性血液制品(如酶处理后的通用O型血)有望减少血型依赖。在法医学领域,结合DNA分析与血型检测可提高身份鉴定的准确性,避免纠纷。

总结

血型的变化颠覆了传统认知,但其背后是基因表达、疾病进程与医学技术交织的复杂图景。从AB型退化为B型,或A型转为AB型,这些现象既是生物学机制的体现,也是医学进步的见证。未来,随着基因编辑与干细胞技术的发展,血型转换可能从“偶然”走向“可控”,但在此过程中,科学、技术规范与公众教育需同步推进。唯有如此,才能确保这一领域的研究真正服务于人类健康,而非引发新的困惑与风险。