血型从a-变成a、a+血型和a-血型有什么区别

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-29 11:04:02

人类对血型的认知始于20世纪初奥地利科学家兰德斯泰纳对ABO系统的发现,而Rh血型系统的补充则进一步细化了血液的生物学分类。A+和A-血型作为ABO系统与Rh系统的交叉产物,其差异不仅体现在红细胞表面抗原的分子结构上,更关联着临床医学、遗传学乃至进化生物学的深层逻辑。近年来,随着造血干细胞移植技术的成熟和酶工程技术的发展,血型转换已从理论可能走向临床实践,这种医学突破既为输血医学带来曙光,也引发了对血型本质的重新审视。

抗原差异与分类依据

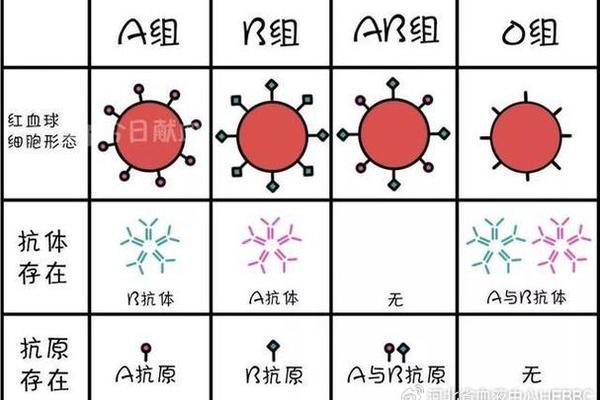

A+与A-血型的核心区别在于红细胞表面D抗原的存在与否。A型血的红细胞携带A抗原,该抗原由两层糖链构成——底层的H抗原与顶层的N-乙酰半乳糖胺,这种双重结构使其区别于B型的半乳糖修饰和O型的单一H抗原。Rh系统的引入则进一步划分出血型的阴阳属性:当红细胞膜上出现D抗原时即为Rh阳性(如A+),反之则为Rh阴性(A-)。

这种抗原差异具有显著的临床意义。Rh阴性个体在首次接触Rh阳性血液时会产生抗D抗体,二次接触可能引发严重的溶血反应。统计数据显示,亚洲人群中Rh阴性比例不足1%,而欧美人群可达15%,这种族群分布差异可能与历史上的自然选择压力相关。值得注意的是,ABO抗原不仅存在于红细胞,还广泛分布于血管内皮、消化道上皮等组织,这解释了血型与某些肠道病原体易感性的关联。

临床输血的特殊考量

在输血医学中,A+与A-的兼容性呈现显著不对称。A+个体可接受A+或A-血液,而A-患者若输入A+血液,其体内可能产生抗D抗体,导致后续输血风险。这种特性使得Rh阴性血库建设成为全球公共卫生的重要课题。以中国为例,稀有血型联盟通过登记Rh阴性志愿者,建立起动态的应急供血网络,但偏远地区仍面临储备不足的挑战。

血型对疾病易感性的影响近年引发关注。研究发现A型人群罹患癌的风险较其他血型高20%,而O型血对诺如病毒某些毒株的抵抗力更强。在COVID-19大流行期间,武汉大学中南医院的研究显示A型患者更易出现重症化倾向,这可能与病毒刺突蛋白与A抗原的分子模拟机制有关。这些发现提示临床诊疗中需将血型纳入个体化医疗的考量维度。

血型转换的科学突破

传统观念认为血型由遗传决定且终生不变,但现代医学已打破这一认知边界。2022年西北妇女儿童医院的案例显示,接受异基因造血干细胞移植的A型患儿,其血型可完全转变为供者的O型,这种转变源于造血系统的重建。更革命性的进展来自丹麦技术大学的研究团队,他们从嗜黏蛋白阿克曼菌中提取的酶组合,可在体外将A/B型红细胞表面抗原转化为O型通用结构,这项发表于《自然·微生物学》的技术使血型转换效率提升至98%。

这些突破性技术仍面临生物学挑战。造血干细胞移植后的免疫排斥风险需要长期药物控制,而酶处理法尚未解决抗原再生问题——改造后的红细胞在体内循环21天后可能恢复原有抗原表达。当前技术主要针对ABO系统,Rh血型的转换仍属科学盲区,D抗原的复杂蛋白结构使其难以被现有酶系识别和修饰。

遗传进化与族群迁徙

从分子人类学视角观察,A型血的演化轨迹揭示着人类适应环境的智慧。ABO基因在2000万年前已存在于人类与长臂猿的共同祖先中,而RhD基因的缺失突变最早发现于3万年前的欧洲人群。这种时空分布差异暗示:Rh阴性特征可能在某些历史时期具有选择优势,例如对特定病原体的抵抗力,但具体机制仍是未解之谜。

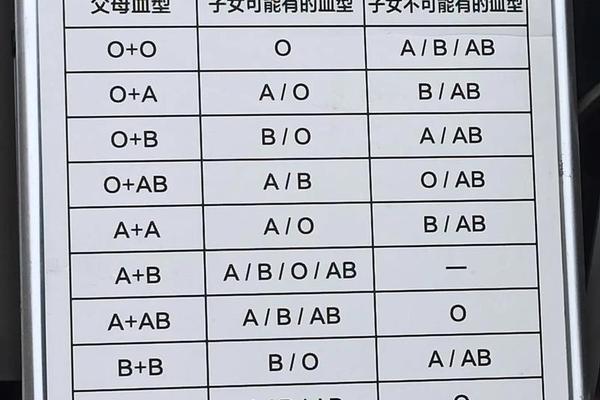

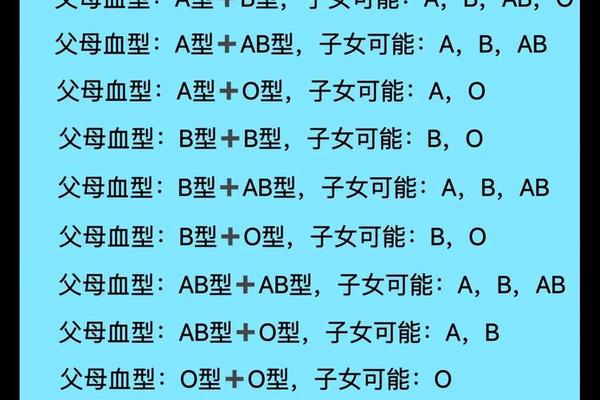

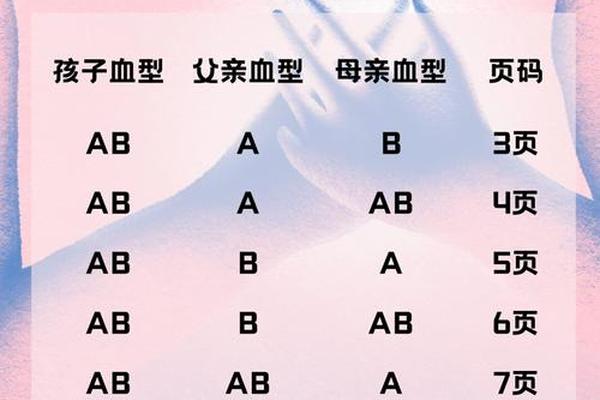

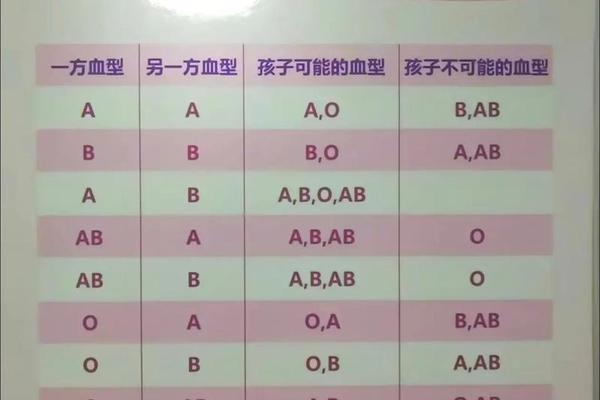

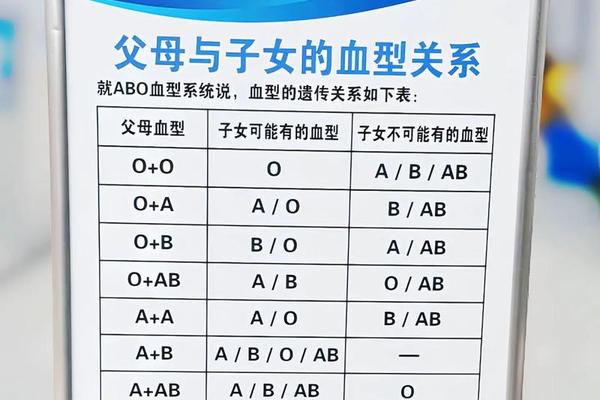

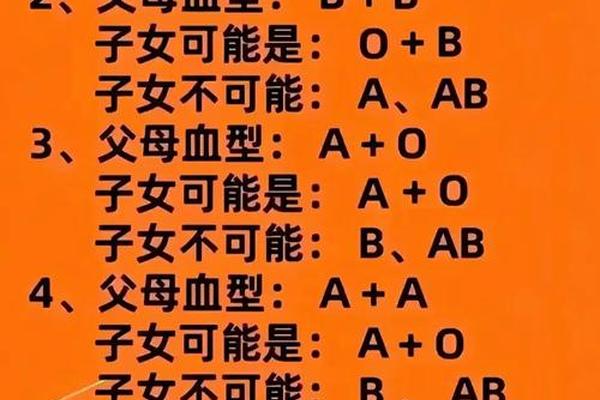

族群血型分布数据为人类迁徙史提供佐证。美洲原住民中O型血占比超过90%,这与其祖先穿越白令陆桥时的种群瓶颈效应密切相关;而B型血在喜马拉雅山区的集中分布,则可能与古代游牧民族对乳腺病毒的抗性选择有关。值得注意的是,血型基因的显隐性规律造就了表型与基因型的复杂对应,例如AO基因型个体均表现为A型血,这为法医学的亲缘鉴定带来技术挑战。

未来展望与挑战

合成生物学的发展正在重塑血型医学的边界。美国血库协会已启动"通用血型工程",计划通过CRISPR基因编辑技术敲除造血干细胞的ABO基因,该项目若成功,理论上可使人造血液摆脱血型限制。但这种干预可能破坏红细胞膜完整性,日本学者在《血液学年鉴》指出,缺乏ABO抗原的红细胞易被肝脏巨噬细胞捕获清除,导致循环寿命缩短30%。

血型转换技术的争议同样不容忽视。当个体通过医学手段改变血型后,其法律身份认定、遗传信息登记等环节将面临制度空白。更深远的影响在于,大规模血型改造可能削弱人类基因多样性,使某些隐性遗传病获得传播优势。这要求科学界在推进技术时建立多学科审查机制,平衡医学进步与生物安全的关系。

纵观血型科学的百年历程,A+与A-的差异不仅是抗原分子的微观区别,更是人类认识生命本质的宏观缩影。从兰德斯泰纳的凝集实验到合成生物学的基因剪刀,每一次技术突破都在重新定义血型的生物学意义。未来的研究需聚焦三大方向:Rh血型转换的技术攻关、血型与疾病关联的分子机制解析,以及全球血型资源的公平分配体系构建。唯有如此,方能在生命密码的破解之路上,实现科学精神与人文关怀的和谐共振。