abo血型鉴定a阴—abo血型鉴定结果是A是什么意思

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-30 00:25:02

在医学检验领域,ABO血型系统作为人类第一个被发现且应用最广泛的血液分类标准,其鉴定结果的准确性直接关系到输血安全、器官移植匹配等核心医疗场景。当一份血型鉴定报告显示结果为“A型”时,不仅意味着个体红细胞表面存在A抗原,更提示着其血清中天然含有抗B抗体的生物学特性。而“A阴性”这一表述,则进一步指向Rh血型系统中D抗原的缺失状态。这种双重分类体系共同构建了个体血型的完整图谱,但同时也带来了临床认知的复杂性。本文将深入探讨这一结果背后的科学内涵及其多维应用价值。

ABO血型系统的生物学基础

ABO血型系统的本质是红细胞膜表面糖蛋白结构的差异。A型个体的红细胞携带A抗原,该抗原由N-乙酰半乳糖胺通过α-1,3糖苷键连接在H抗原骨架上形成。与此其血清中必然存在抗B抗体,这种抗体属于IgM类型,能够在室温下与B抗原发生强烈凝集反应。这种抗原-抗体的对应关系遵循Landsteiner法则,是ABO血型鉴定的核心依据。

从遗传学角度看,A型血由A基因控制,表现为显性遗传特征。当个体携带AA或AO基因型时,均表现为A型表型。值得注意的是,A抗原的表达强度可能受到亚型(如A1、A2)的影响,A2型红细胞表面的A抗原密度仅为A1型的1/4-1/3,这种差异可能导致血清学检测中出现弱凝集现象。临床鉴定时需结合抗A1植物凝集素进行亚型区分,以避免误判风险。

Rh阴性状态的临床特殊性

“A阴性”中的“阴性”特指Rh血型系统中D抗原的缺失。D抗原作为Rh系统最重要的抗原,其缺失率在不同人种中差异显著:中国汉族人群中Rh阴性比例约为0.3%-0.5%,远低于白种人的15%。这种稀有性使得Rh阴性个体的输血面临特殊挑战——他们不仅需要ABO同型血液,还必须严格匹配RhD阴性血源。

在妊娠管理中,Rh阴性母亲若怀有Rh阳性胎儿,可能因胎母输血引发免疫反应,产生抗D抗体。这种抗体可通过胎盘屏障导致新生儿溶血病,因此需在孕28周和产后72小时内注射抗D免疫球蛋白进行预防。值得注意的是,约1%的Rh阴性个体存在Del表型,其红细胞携带极微量D抗原,可能逃逸常规检测但依然具有免疫原性,这类特殊案例需通过吸收放散试验或分子检测确认。

血型鉴定的技术演进

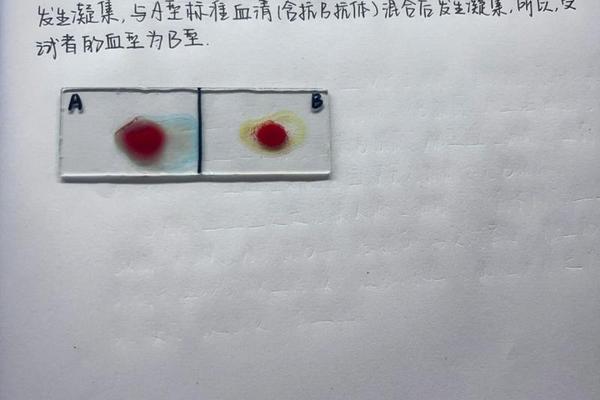

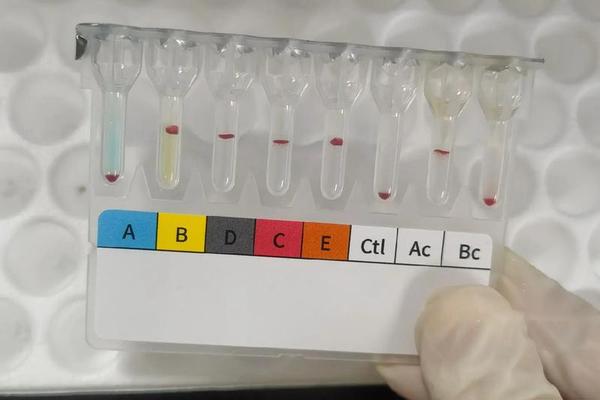

传统血型鉴定主要依赖血清学方法。玻片法通过肉眼观察抗A/抗B试剂与红细胞的凝集反应,虽然操作简便但灵敏度有限,易受抗原弱表达干扰。试管法则通过离心加速抗原抗体反应,对亚型检测更具优势,例如A2型在试管法中可能显示弱凝集,而在玻片法中可能被误判为O型。现代凝胶微柱技术将免疫反应与离心分离结合,通过红细胞在凝胶基质中的沉降差异实现结果判读,其标准化操作流程使检测灵敏度提升至98%以上。

分子生物学技术的介入为疑难血型鉴定开辟了新路径。当血清学出现正反定型不符(如抗A效价低下或获得性类B现象)时,PCR-SSP、基因测序等方法可精准识别ABO基因的突变位点。例如B(A)型血因B基因第7外显子640A>G突变,使B转移酶获得合成A抗原的能力,常规血清学易误判为AB型,而基因检测可明确其本质为B亚型。这类技术的临床应用显著提高了移植、亲子鉴定等场景的准确性。

临床实践中的风险防控

对于A型血患者,输血管理需严格遵循同型输注原则。值得注意的是,O型血浆中同时含有抗A和抗B抗体,因此A型患者输注O型全血可能引发溶血反应,而洗涤红细胞因去除血浆成分可降低此类风险。在器官移植领域,供受体ABO血型不相容可能引发超急性排斥反应,但近年来的免疫吸附技术和抗CD20单克隆抗体应用,已使跨血型肾移植成功率显著提升。

Rh阴性个体的紧急输血策略更具特殊性。当缺乏同型血源时,男性或绝经后女性可慎输Rh阳性红细胞,但需监测抗体产生情况;育龄女性则需严格避免,以防致敏影响未来妊娠。针对类孟买型等罕见血型,自体储血和血液冷冻技术成为保障用血安全的关键,这类个体红细胞缺乏H抗原前体,常规检测易误判为O型,需通过唾液血型物质检测和FUT1基因分析确诊。

未来研究方向与挑战

随着精准医学的发展,血型研究正从表型向基因型深化。全基因组关联分析发现,ABO基因多态性与冠心病、静脉血栓等疾病风险存在显著相关性,这为个体化抗凝治疗提供了新思路。在输血医学领域,人工红细胞培养技术取得突破,诱导多能干细胞(iPSC)分化的红细胞可完全消除血型抗原,理论上实现“万能血”制备,但规模化生产和安全性验证仍需时间。

当前血型检测仍面临三大挑战:约0.1%的ABO亚型存在常规检测盲区;造血干细胞移植后可能发生血型转换,需建立动态监测体系;某些血液病(如白血病)会导致抗原表达减弱,造成暂时性血型改变。这些问题的解决需要多组学技术的整合应用,以及临床检验标准的持续优化。

综观ABO血型系统的发展历程,从最初的凝集观察到如今的分子解码,每一次技术革新都在重塑临床实践范式。对于“A型”这一看似简单的鉴定结果,其背后蕴含的生物学机制、技术检测原理及临床决策逻辑,共同构成了现代输血医学的基石。未来,随着血型抗原调控机制的阐明和基因编辑技术的成熟,人类有望突破血型壁垒,真正实现安全、精准的血液治疗新时代。