血型鉴定为A-血型A 和A-有什么区别

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-30 03:59:01

在医学检验中,血型系统的复杂性常常超出公众认知。以常见的A型血为例,其背后的分类不仅涉及ABO系统的抗原差异,还包含Rh血型系统的关键指标。当人们提及“A型血”时,通常指ABO系统中红细胞携带A抗原的群体;而“A-”则特指同时属于ABO系统的A型和Rh系统的阴性血型。这种双重分类体系的存在,使得血型鉴定成为临床输血安全的核心技术,两者的差异直接影响着医疗决策的精准性。

一、血型系统的分类基础

ABO血型系统与Rh血型系统是临床最重要的两大分类标准。ABO系统的核心在于红细胞表面A、B抗原的表达,A型血即指仅携带A抗原的群体。而Rh系统则以D抗原为判定依据,D抗原阳性标记为Rh+,阴性则为Rh-,因此“A-”代表同时满足ABO系统的A型和Rh系统的阴性特征。

这两个系统的发现历史揭示了其生物学意义。1900年发现的ABO系统奠定了输血医学的基础,而1940年揭示的Rh系统则解释了新生儿溶血症等临床难题。现代血型鉴定必须同步检测ABO和Rh抗原,例如A型血可能呈现A+或A-两种亚类,这种双重属性直接影响着血液的临床适用性。

二、抗原与抗体的生理差异

在抗原表达层面,A型血个体的红细胞表面A抗原含量呈现显著异质性。研究显示,A型中存在A1、A2等亚型,其中A1型抗原密度是A2型的3-5倍,这种差异导致不同亚型与抗A试剂的反应强度不同。而Rh阴性个体则完全缺失D抗原,这种缺失可能源于基因突变或遗传因素。

血清抗体构成是另一关键差异点。A型血血清中天然存在抗B抗体,但Rh阴性个体的血清中并不天然含有抗D抗体。只有当Rh-者接触Rh+血液后,才会通过免疫反应产生抗D抗体。这种抗体产生机制的不同,使得A-血型者在二次输血时面临更高的溶血风险,需要严格的交叉配血流程。

三、临床输血的实践影响

输血相容性原则在这两类血型中表现出不同要求。A型Rh+患者可接受A+或O+血液,而A-患者只能接受A-或O-血液。统计数据显示,我国汉族人群中Rh阴性比例不足3%,这使得A-成为稀缺血型,血库储备量仅为A+的1/30。2022年重庆某医院发现的B(A)稀有血型案例表明,抗原弱表达可能导致常规检测误判,这类亚型更需分子生物学技术辅助鉴定。

在器官移植领域,Rh系统的相容性要求同样严格。研究证实,Rh不匹配的肾脏移植会显著增加抗体介导的排斥反应,而ABO不相容移植可通过血浆置换等技术实现,这凸显了两大血型系统在临床中的不同权重。

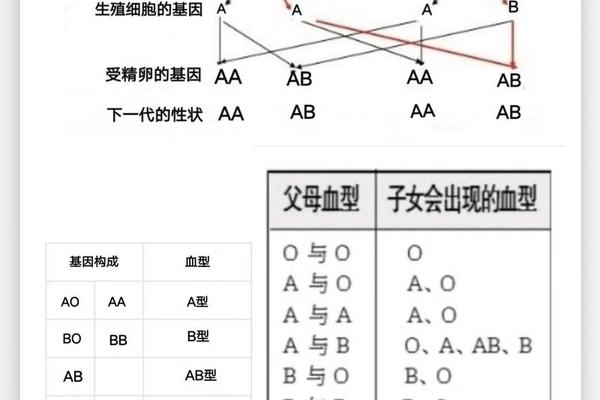

四、遗传规律的分子基础

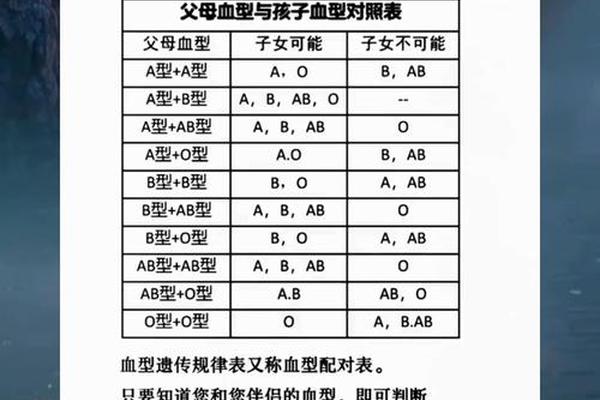

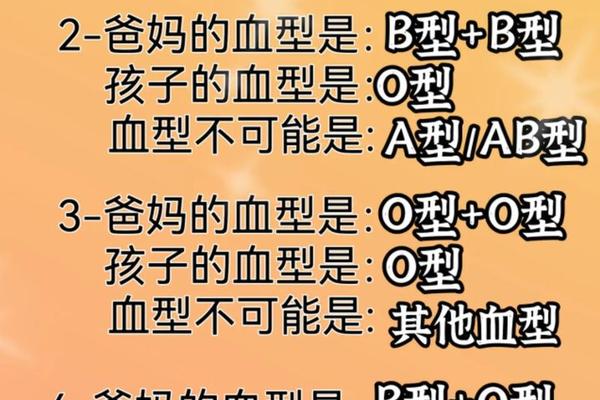

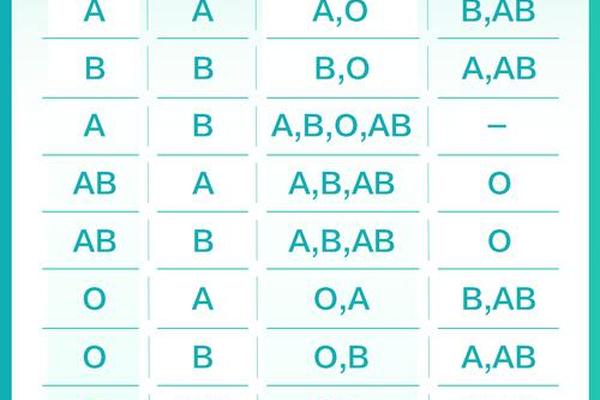

从遗传学角度看,ABO与Rh系统遵循独立的遗传规律。A型血的产生需要至少一个A等位基因(AA或AO),而Rh阴性表型需两个隐性等位基因(dd)。基因测序技术揭示,ABO基因位于9号染色体,包含7个外显子,其单核苷酸多态性(SNP)导致抗原表达的差异;RhD基因则位于1号染色体,包含10个外显子,大片段缺失是D抗原缺失的主要机制。

血型家系分析显示,A+父母可能生育A-子女,但A-夫妻只能生育A-后代。这种遗传特性使得A-血型在人群中的分布呈现地域聚集性,例如我国西南少数民族地区的A-比例显著高于东部沿海。

五、亚型鉴定的技术挑战

常规的玻片法或试管法可能漏检弱表达的A亚型。2016年文献指出,Ax、Am等稀有亚型与标准抗A试剂的反应强度仅为正常A型的1/10,需结合吸收放散试验才能准确鉴定。而Rh阴性确认更需要抗D试剂的系列检测,包括间接抗球蛋白试验等。分子诊断技术的应用使亚型检出率提升,如基因测序可识别ABOBA.04等稀有等位基因。

质量控制系统的不完善仍是主要挑战。不同厂商的抗A试剂对弱抗原的敏感性差异可达20%,这要求实验室建立多重检测体系。美国血库协会建议,对ABO正反定型不符的样本,必须增加唾液血型物质检测等补充试验。

A型血与A-的本质区别,在于ABO与Rh两大系统的叠加效应。这种差异在输血安全、器官移植、遗传咨询等领域产生连锁影响。随着单细胞测序技术的发展,未来可能实现红细胞抗原组的全景分析,而人造血技术的突破或将缓解稀有血型的供应困境。建议医疗机构加强血型数据库建设,对A-等稀有血型实施动态追踪管理,同时推进公众血型科普教育,完善无偿献血者稀有血型档案系统。只有通过技术创新与体系优化,才能最大限度规避血型不匹配带来的医疗风险。