a血型被蚊子咬(蚊子最讨厌的血型)

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-29 02:04:02

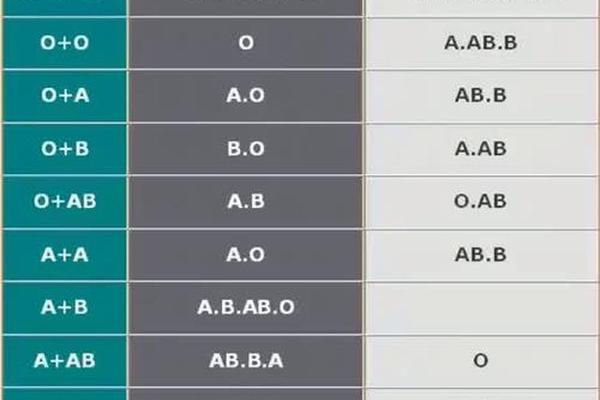

20世纪70年代,一项关于蚊子叮咬偏好的实验引发公众对血型与蚊虫关系的猜测。研究者将102名不同血型的受试者置于装有蚊子的密闭环境中,发现O型血个体被叮咬次数较多,而AB型血则被视为“相对安全”的群体。这一结果经媒体报道后,逐渐演变为“O型血最招蚊子,AB型血最不受欢迎”的民间传言,甚至衍生出“A型血因体味特殊被蚊子厌恶”等未经证实的观点。

该实验存在明显缺陷:样本量不足、血型分布不均(例如AB型血仅4人参与),且未控制体温、汗液分泌等干扰因素。后续研究发现,人类皮肤表面分泌的抗原物质可能影响蚊子的选择,但血型抗原在汗液中的浓度极低,无法成为蚊子远距离定位的主要依据。美国昆虫学家Thornton通过重复实验证明,当排除体味、二氧化碳浓度等变量后,血型与蚊子叮咬频率无显著关联。

二、影响蚊子选择的核心因素

蚊子依靠触角上的化学感受器与红外热感应系统锁定目标,其决策机制与人类血液成分无关,而取决于三类关键信号:

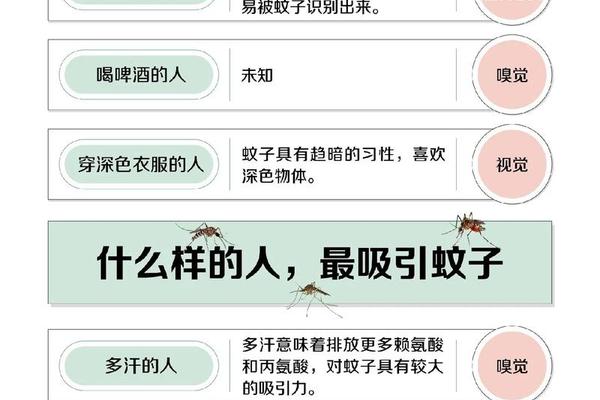

1. 代谢活动信号:人体呼出的二氧化碳、汗液中的乳酸和尿酸等挥发性物质,可在50米外吸引蚊子。肺活量大、运动后呼吸急促或孕妇等群体因二氧化碳排放量高,更易成为攻击对象。

2. 体表物理特征:深色衣物吸收热量后形成温差,使体温升高0.5-1℃即可显著提升吸引力;汗液中的酸性成分经皮肤细菌分解后,会释放辛烯醇等诱导蚊虫聚集的化合物。

3. 微生物群落差异:皮肤表面菌群构成影响个体气味特征。例如,葡萄球菌代谢产生的羧酸类物质对伊蚊具有强吸引力,而链球菌占优的群体则可能“天然防蚊”。

研究显示,约85%的“招蚊体质”与遗传相关,这类人群的代谢特征导致其释放的挥发性有机物浓度比常人高出3倍。例如,A型血人群中部分个体因基因表达差异,可能表现出汗液乳酸浓度较低或皮肤菌群构成特殊,但这与血型本身无直接因果关系。

三、血型理论的认知偏差与修正

公众对“A型血不易被叮咬”的误解,源于早期实验数据解读的简化与传播偏差。2004年《英国医学杂志》曾发表研究称A型血更受蚊子青睐,但该结论仅基于单一蚊种(伊蚊)的实验室观察,且未排除受试者饮食、化妆品使用等干扰。2011年《PLoS ONE》的对照实验发现,当受试者佩戴阻隔体味的装置后,不同血型组别间叮咬率差异完全消失。

进一步分析表明,某些地区A型血人群因生活习惯(如偏好高蛋白饮食)可能间接改变体表化学信号,但这种关联具有地域局限性,不能推广为普遍规律。例如,东南亚地区A型血居民常食用含香茅、柠檬草的食物,其天然驱蚊成分可能混淆实验结论。

四、科学防蚊策略与未来方向

基于现有证据,防蚊措施应聚焦于干扰蚊子的感官定位系统:

未来研究需扩大样本多样性,探索血型抗原在皮肤局部的微观作用机制,并建立跨地区、多蚊种的长期追踪数据库,以彻底厘清血型与蚊虫行为的关系。

总结

A型血与蚊子叮咬的关联更多是统计学噪声而非生物学规律。蚊子的选择机制本质上是基于生存本能对能量信号的优化捕捉,与人类的社会化标签(如血型)无关。科学防蚊的核心在于理解并干预其感官导航系统,而非纠结于无法改变的血型特征。破除这一认知误区,不仅能提升公共卫生效率,也有助于推动针对蚊媒传染病的精准防控策略。