什么是a 血型_A型血是A+还是A-

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-30 08:40:01

当我们谈论"A型血"时,往往容易忽略其背后复杂的血型分类体系。实际上,A型血既可指ABO血型系统中的A型,也可延伸至Rh血型系统中的A+或A-。这种双重维度的划分源于人类血液中抗原类型的多样性:ABO系统关注红细胞表面的A/B抗原,而Rh系统则聚焦D抗原的存在与否。全球约40%的亚洲人群属于A型血,其中Rh阳性占比高达99.7%,但仍有少数人因缺乏D抗原而成为Rh阴性。这种生物学差异不仅影响临床输血安全,更与遗传规律、疾病易感性等密切相关。

ABO血型系统的生物学基础

ABO血型系统的核心在于红细胞膜表面的糖蛋白抗原。A型血个体的红细胞携带A抗原,其形成依赖于H抗原基础上添加的N-乙酰半乳糖胺。这种特异性由9号染色体上的ABO基因调控,A等位基因编码的α-1,3N-乙酰半乳糖胺转移酶是决定A抗原合成的关键。值得注意的是,A型血存在20余种亚型,以A1(占80%)和A2(占20%)最为常见,两者抗原表达强度的差异可能导致血清学检测中的弱凝集现象。

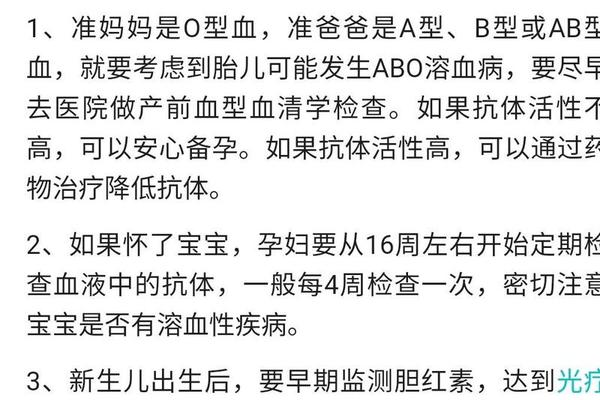

抗原与抗体的共生关系构成了ABO系统的免疫屏障。A型血血清中天然存在抗B抗体,这种免疫球蛋白IgM通过识别环境中的类B抗原物质形成。研究显示,A型抗原前体物质H广泛存在于肠道菌群的脂多糖中,这解释了为何无需直接接触异型血液即可产生相应抗体。这种抗体机制既是输血安全的基础,也是新生儿溶血病的潜在风险源。

Rh血型系统的阳性与阴性

Rh血型系统的发现始于1940年恒河猴实验,其重要性仅次于ABO系统。D抗原的表达与否将人群划分为Rh阳性(如A+)与Rh阴性(如A-),前者在全球占比超过85%。我国汉族人群中Rh阴性者不足3%,这种稀有性使A-型血被称为"熊猫血"。从分子机制来看,RHCE基因编码的D抗原由417个氨基酸构成,其基因缺失或突变导致抗原无法表达。

Rh血型的临床价值体现在两方面:Rh阴性个体输入Rh阳性血液后,可能产生抗D抗体引发溶血反应;母婴Rh血型不合会导致新生儿溶血病。A-型血产妇需在妊娠28周及分娩后72小时内注射抗D免疫球蛋白。值得注意的是,Rh阴性供血者的血液可同时用于Rh阳性患者,但反向输血存在极高风险,这种单向兼容性使其成为血库的战略储备资源。

遗传规律的双系统交织

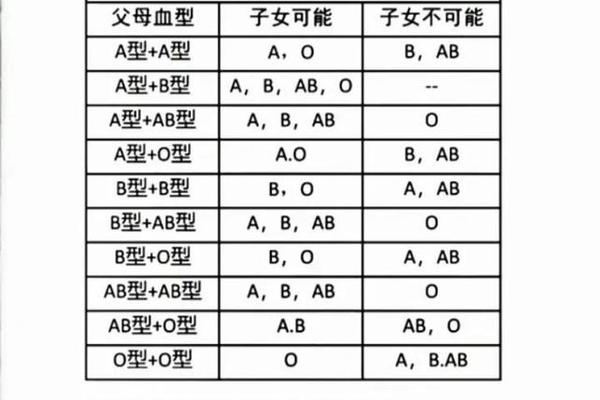

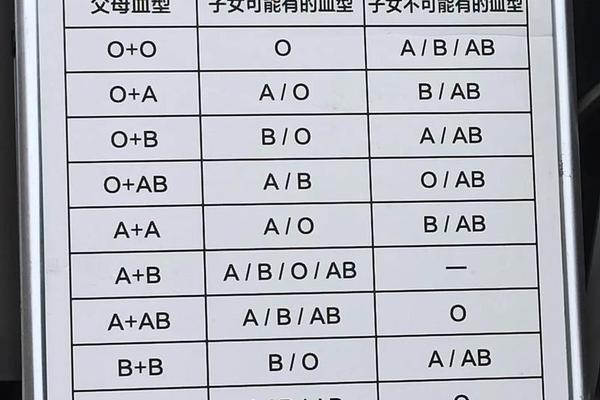

ABO与Rh血型系统的遗传呈现独立分离特征。ABO血型由第9号染色体上的单基因座控制,A型血的基因型可以是纯合型(AA)或杂合型(AO)。而Rh系统受第1号染色体上RHD和RHCE基因调控,其中RHD基因的显性表达决定D抗原存在。当父母分别为A+(AO/Rh+)和B+(BO/Rh+)时,子女可能出现A+、B+、AB+或O+型,且Rh阳性概率达93.75%。

这种遗传特性在法医学和亲子鉴定中具有特殊价值。例如,AB型父母理论上不可能生育O型子女,但孟买血型(缺乏H抗原)的存在可能打破常规遗传规律。基因检测技术的发展使血型鉴定从血清学层面深入到SNP分析,多重PCR与限制性片段长度多态性技术可精确识别A102、A101等亚型,为疑难血型鉴定提供分子层面的解决方案。

临床输血的精准匹配

现代输血医学要求ABO与Rh系统的双重匹配。A+型患者首选A+型血液,紧急情况下可接受A-或O+型。但O型"万能供血者"的概念已被修正,因其血浆中含有的抗A/B抗体可能引发溶血反应,故仅建议在缺乏同型血时限量输注。对于A-型受血者,必须严格使用Rh阴性血液,这种刚性要求导致A-型血时常面临供应短缺,建立稀有血型库显得尤为重要。

交叉配血实验是确保输血安全的核心环节。除主侧试验(供者红细胞与受者血清)外,还需进行次侧试验(受者红细胞与供者血清),特别是在ABO亚型或弱D变异体的情况下。近年研究发现,A型抗原在血小板表面亦有表达,这提示血型相容性对成分输血同样具有指导意义。

健康风险的差异化关联

血型与疾病的关联性研究揭示出显著差异。A型血人群患心血管疾病的风险较O型血增加11%,可能与von Willebrand因子水平升高导致的血液高凝状态相关。在传染病领域,诺如病毒优先结合A型抗原,使得A型血个体感染风险提升35%。但新冠研究显示,A型血患者出现呼吸衰竭的概率较其他血型低45%,可能与抗A抗体抑制病毒刺突蛋白结合有关。

Rh阴性血型则展现出独特的生物学特性。研究发现,Rh阴性个体对弓形虫感染的抵抗力更强,但更易发生自体免疫性疾病。值得注意的是,Rh阴性孕妇发生先兆子痫的风险是Rh阳性者的1.8倍,这可能与胎盘血管内皮细胞表面D抗原缺失引发的免疫调节异常有关。

与未来展望

A型血的生物学定义需要同时考量ABO与Rh两个独立系统,这种双重属性深刻影响着临床实践与个体健康。随着血型分子机制的深入解析,精准输血技术已能实现亚型级别的匹配,而血型与疾病关联的研究为个性化医疗开辟了新路径。未来研究应关注三方面:一是完善稀有血型供体的动态管理系统;二是开发基于血型特征的靶向治疗方案;三是探索血型抗原在病原体进化中的选择压力。对A+与A-的精确认知,不仅是医学进步的基石,更是每个个体理解自身生物特征的重要维度。