a血型和ab血型谁倔强_AB+A+B+O哪个血型最好

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-30 11:18:02

血型与性格之谜:倔强之争与“最佳血型”的迷思

血型与性格的关系,始终是大众文化中经久不衰的话题。从日本“血液人间学”的流行,到社交媒体上关于“A型倔强还是AB型固执”的争论,再到“哪种血型最优秀”的排行榜,人们对这一问题的热情从未消退。科学界对血型性格论的质疑从未停止,文化传统与科学研究之间的张力为这一话题蒙上了神秘面纱。本文将从性格特质、文化偏好及科学视角,探讨血型与倔强特质的关联性,并剖析所谓“最佳血型”的迷思。

一、倔强特质的血型之争

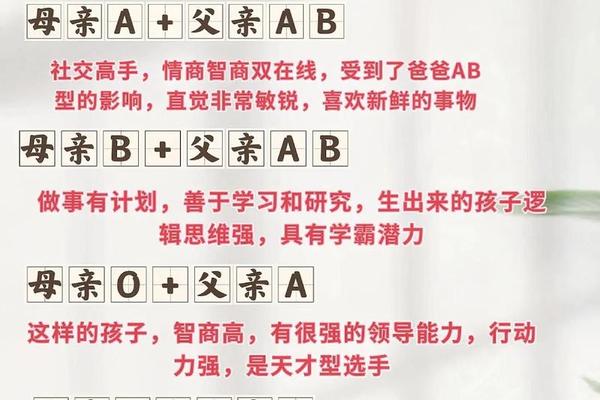

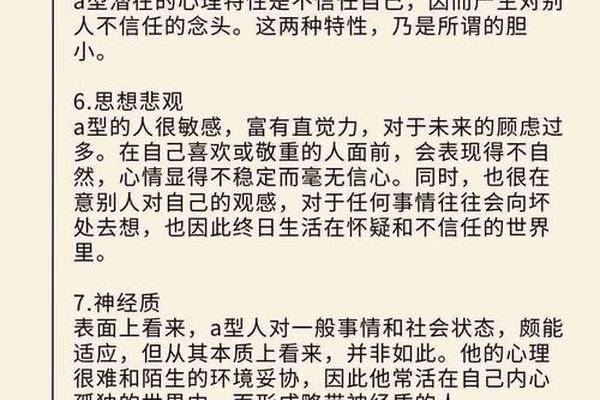

在传统血型性格理论中,A型血常被描述为“完美主义者”与“固执者”。日本学者能见正比古的“血液人间学”认为,A型血人具有强烈的自我约束倾向,对细节的苛求常表现为“钻牛角尖”,甚至在社交中因过度顾虑他人而压抑真实想法,这种矛盾心理可能外化为倔强的行为模式。例如,A型血人若认定某件事的“正确性”,即使面临反对意见也可能坚持己见,这种特质在职场中常被解读为“原则性强”,但也可能因缺乏变通引发冲突。

相较之下,AB型血的性格则呈现出双重性。一方面,他们被形容为“理性分析者”,能够冷静权衡利弊;其情绪波动性较大,可能在特定情境下突然表现出固执倾向。例如,当AB型血人认为自己的逻辑体系被挑战时,可能以激烈方式捍卫观点,但这种倔强往往具有间歇性特征。从行为模式看,A型血的倔强更多源于内在秩序感,而AB型血的固执则与情绪敏感性相关,二者在动机与表现形式上存在差异。

二、血型优劣论的迷思与解构

关于“最佳血型”的讨论常围绕功能性与社会适应性展开。O型血因其“万能供血者”的生物学特性,常被赋予“领导者”“冒险家”等积极标签。研究显示,O型血人患心血管疾病的风险相对较低,这可能强化了其“健康优势”的公众认知。文化叙事中O型血人“乐观果敢”的形象,与现代社会推崇的进取精神高度契合,使其在职场竞争力评价中占据优势。

所谓的“优势”往往伴随着认知偏差。例如,A型血虽被贴上“焦虑敏感”的标签,但其细致严谨的特质在科研、医疗等领域具有不可替代的价值;B型血的“自由散漫”反而可能激发创造力。AB型血的双重性格虽被视为“矛盾体”,但其灵活性与适应性在跨文化交际中展现出独特优势。血型优劣论的本质,是将复杂的人格特质简化为单一维度指标,忽略了环境、教育等后天因素的塑造作用。

三、科学视角下的血型性格论

从遗传学角度看,血型由红细胞表面抗原决定,而性格受神经递质、激素分泌及大脑结构等多重因素影响,二者分属不同的遗传调控系统。日本九州大学2014年对1万名日美受试者的研究表明,血型与五大人格特质(开放性、尽责性、外向性、宜人性、神经质)无显著相关性。台湾学者2005年对2681人的调查同样显示,血型无法预测性格倾向。这些研究证实,血型性格论缺乏生物学机制支持。

心理学实验进一步揭示了“自我实现预言”的作用。当个体接受血型性格描述后,会无意识地调整行为以符合社会预期。例如,被告知“O型血人擅长社交”的受试者,在后续社交测试中表现更积极,这种心理暗示效应远超血型本身的影响。由此可见,血型性格论的流行更多源于文化建构而非科学事实。

四、争议背后的社会文化隐喻

血型性格论在东亚社会的盛行,与集体主义文化中对“分类认知”的需求密切相关。日本企业曾将血型纳入招聘考量,试图通过标签化降低人际交往的不确定性。这种实践虽遭学界批评,却折射出血型作为“社交简码”的功能:它提供了一种快速判断他人行为模式的工具,尽管这种判断充满偏见。

在流行文化领域,血型叙事与星座、MBTI等共同构成“身份认同符号”。年轻人通过分享血型梗图、参与性格测试,完成群体归属感的构建。这种娱乐化表达弱化了科学争议,使血型性格论以“无害迷信”的形式嵌入日常生活。

结论与反思

血型与性格的关系,本质上是生物学事实与社会文化想象的混合体。现有证据表明,倔强特质与血型无必然联系,“最佳血型”的评价体系更是缺乏科学根基。未来研究需突破二元对立思维:一方面,可探索血型抗原与神经系统的潜在关联(如ABO基因与多巴胺代谢的相互作用);应关注文化心理机制如何塑造个体行为模式。

对公众而言,理性看待血型性格论的关键在于区分“趣味谈资”与“科学结论”。与其纠结于血型优劣,不如关注性格形成的多元路径——毕竟,人类的复杂性远超四个字母的标签所能概括。