A血型呆板,a+型血是什么血型

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-29 10:16:01

科学视角下的血型标签:从A型血性格到A+型血的生物学本质

提到“A型血”,许多人会联想到严谨、保守甚至“呆板”的性格标签。这种刻板印象常被用于星座、心理学测试等场景,但鲜有人真正理解其背后的科学逻辑。实际上,A型血是ABO血型系统下的重要分类,而“A+”这一符号更指向Rh血型系统的生物学特征。本文将从血型分类体系、性格特质的科学依据、社会认知偏差等角度,剖析A型血与A+型血的本质差异,并探讨血型标签的局限性。

一、血型分类:ABO与Rh系统的双重维度

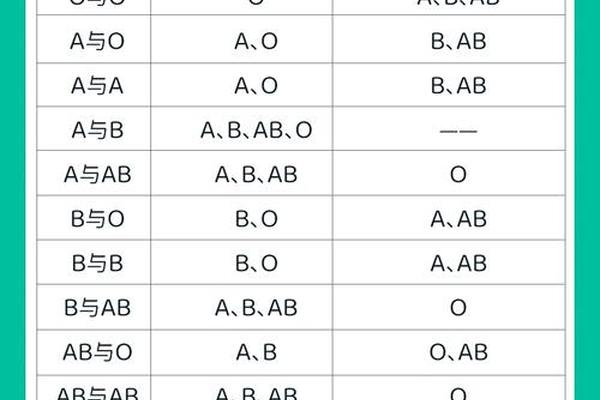

血型分类并非单一维度的简单标签,而是基于不同抗原系统的复合体系。ABO血型系统根据红细胞表面A、B抗原的存在与否分为A、B、AB、O四类。A型血特指仅携带A抗原的血液类型,其基因型可能为AA或AO。而“A+”中的“+”符号属于Rh血型系统的分类结果,代表红细胞表面存在D抗原,即Rh阳性。“A+型血”本质是ABO系统中的A型叠加Rh阳性的双重特征。

Rh血型系统的临床意义不亚于ABO系统。Rh阴性(如A-)个体的血浆中缺乏抗D抗体,若接受Rh阳性血液,可能引发致命性溶血反应。数据显示,全球约85%的人群为Rh阳性,而中国汉族人群中Rh阴性比例不足0.3%。这种生物学差异直接决定了输血安全策略,例如Rh阴性患者需严格输注同型血液,而Rh阳性个体则无此限制。

二、性格特质:基因与环境的复杂交互

A型血“呆板”的刻板印象常被归因于其性格特征。研究显示,A型血人群倾向于追求完美、遵守规则,这与血清素代谢及肾上腺素水平相关。日本学者山本泰的研究发现,A型血个体的前额叶皮层活跃度较高,这可能强化其风险规避倾向与细节处理能力。这种特质在医学语境中被描述为“严谨性”(Conscientiousness),而非负面意义的“呆板”。

社会文化因素进一步放大了血型标签效应。例如,东亚职场文化对秩序性和团队协作的重视,使得A型血个体的性格优势得以凸显。韩国学者金敏哲的调研显示,在需要精密操作的制造业中,A型血员工的事故率显著低于其他血型。但需警惕将群体统计特征简单投射至个体,血型与性格的关联性仅体现为概率倾向,而非决定性规律。

三、认知偏差:从科学事实到社会建构

公众对A型血的认知常混淆生物学与社会学概念。ABO血型系统仅反映红细胞抗原差异,而性格特质受多基因调控及后天环境共同影响。哈佛大学2019年的全基因组关联分析(GWAS)表明,与性格相关的基因位点多达127个,未发现与ABO基因存在直接关联。所谓“血型性格学说”更多是心理学中的巴纳姆效应——人们倾向于接受模糊的共性描述。

对A+型血的误解则暴露了科学传播的断层。临床医学中,“A+”仅表示Rh阳性状态,与性格无关。但部分网络文章将“+”符号曲解为“加强版A型血”,甚至衍生出“A+型人更具领导力”等伪科学论断。这种误读可能加剧血型歧视,例如某些企业招聘时隐性排斥特定血型人群,违背遗传多样性原则。

四、医学价值:超越标签的临床意义

从输血医学角度看,A+型血具有明确的实用价值。作为A型血中占比约85%的亚型(Rh阳性),其供血充足性优于A-型。但需注意A型血内部仍存在A1、A2等亚型差异。A2型红细胞抗原性较弱,可能导致血型鉴定误差,这也是部分A型个体输血后出现轻微溶血反应的原因。

在疾病易感性领域,最新研究揭示了血型与健康的微妙关联。例如,A型血人群的胃癌发病率较高,可能与幽门螺杆菌易感性相关;而O型血个体对疟疾的抵抗力更强。但这些结论仍需大规模队列研究验证,不可作为个体健康管理的绝对依据。

血型系统的复杂性远超公众想象。A型血的生物学本质是ABO抗原的特定组合,而“A+”仅是Rh系统的阳性标识,二者均与性格无直接因果关系。当前研究更关注血型在精准医疗中的潜力,例如利用ABO抗原设计靶向药物载体,或通过Rh血型匹配改善器官移植预后。

未来研究需突破两大方向:一是深入解析血型抗原的分子机制,例如ABO基因表观遗传修饰对疾病的影响;二是加强公众科学教育,消除血型歧视与伪科学传播。唯有回归科学理性,才能避免将人类多样性简化为粗浅的字母符号。