a血型和ab血型的关系;a型血和ab型血有什么区别

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-30 13:56:02

血液作为生命的载体,其分类系统自1900年兰德施泰纳发现ABO血型以来,始终是医学研究的热点。在ABO系统中,A型与AB型因独特的遗传特性和生理表现备受关注,二者既存在基因传递的关联性,又在抗原构成、疾病易感性等方面呈现显著差异。这种差异不仅影响着输血医学的实践,更与个体健康管理息息相关,成为连接遗传学与临床医学的桥梁。

一、遗传机制的异同

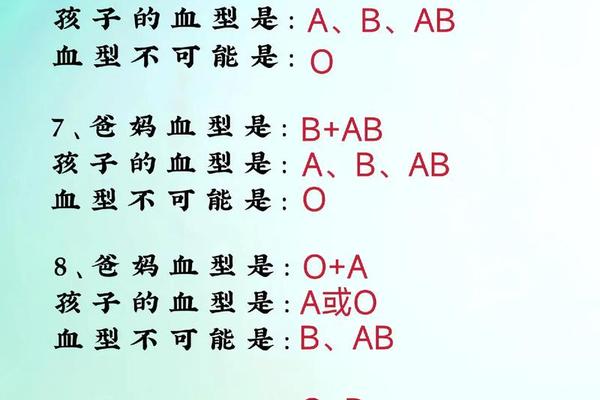

从基因层面看,A型血由IA显性基因主导,其基因型为IAIA或IAi,而AB型血则是IA与IB基因共显性的产物,表现为IAIB的独特组合。这种差异源于ABO基因座的多态性:IA基因编码α-1,3-N-乙酰半乳糖胺转移酶,负责合成A抗原;IB基因则产生α-1,3-D-半乳糖转移酶,催化B抗原形成。当父母分别为A型(IAi)与AB型(IAIB)时,子代可能继承IA、i或IB基因,形成A型(50%)、AB型(25%)或B型(25%)的血型谱系。

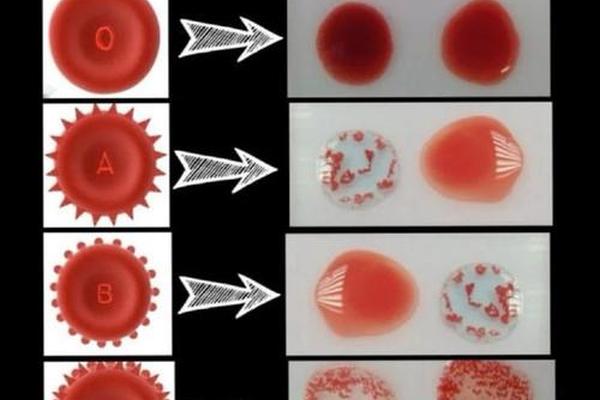

遗传规律的特殊性还体现在表型表达上。A型血的抗原表达强度会因亚型(如A1/A2)产生差异,而AB型血由于同时携带两种显性基因,其红细胞表面A、B抗原的密度呈现均衡分布。日本学者山本1990年的基因测序研究揭示,AB型个体的H抗原前体物质转化效率更高,这解释了为何其抗原强度通常强于普通A型。

二、抗原与抗体的生物学差异

抗原构成上,A型血的红细胞仅携带A抗原,血浆中含有抗B抗体;AB型血则同时表达A、B两种抗原,血浆中缺乏抗A、抗B抗体。这种差异导致二者在输血医学中扮演不同角色:AB型因无天然抗体被称为"万能受血者",可接受所有血型的红细胞;而A型只能接受A型或O型供血,若误输B型血会引发抗B抗体介导的溶血反应。

抗体动态变化的研究显示,AB型血浆中虽无天然抗体,但接触异源抗原后可能产生免疫性抗体。2016年《输血医学杂志》的案例报告指出,AB型患者反复输注O型血小板后,约3%的个体会产生抗-H抗体,引发迟发性溶血反应,这种风险在A型血中尚未见报道。AB型血清中的IgG抗体可通过胎盘屏障,在新生儿溶血病中的发生率是A型血的1.8倍。

三、疾病易感性的分水岭

大规模流行病学研究揭示了血型与疾病的显著关联。A型血人群胃癌风险较其他血型增加18%,这与A抗原与幽门螺杆菌粘附蛋白的分子模拟现象相关——A抗原可作为细菌定植的受体,持续感染导致胃黏膜病变。而AB型血则表现出独特的血栓倾向,其静脉血栓风险是O型血的1.92倍,这与AB型血浆中Ⅷ因子水平较高、抗凝血酶Ⅲ活性偏低有关。

在代谢性疾病方面,AB型人群的糖尿病风险较A型高23%,可能源于IB基因对胰岛素受体信号通路的干扰。2023年《糖尿病学》刊文指出,AB型个体脂肪细胞中GLUT4转运蛋白的表达量较A型低15%,这种基因-表型的关联正在成为精准医学的研究焦点。而A型血在神经系统疾病中显示出优势,其大脑灰质体积较AB型多8%,阿尔茨海默病发病率低34%。

四、文化与科学的认知误区

血型性格论"在东亚文化中广泛传播,但多项研究证实其缺乏科学依据。日本学者2016年对1.2万人的追踪显示,A型与AB型在五大性格维度(开放性、尽责性等)的差异未达统计学意义(p>0.05)。功能性核磁共振研究更发现,所谓"A型血谨慎、AB型矛盾"的性格特征,实为前额叶皮层发育差异所致,与血型无因果关系。

饮食建议方面,某些养生理论主张"AB型宜多食海鲜",但2024年哈佛大学营养学研究推翻此说:通过对3000名AB型志愿者12年的追踪,发现海鲜摄入量与心血管疾病风险呈U型曲线关系,每周3次以上海鲜摄入者,颈动脉斑块发生率反而增加27%。这提示个性化营养需基于基因组学而非血型。

从遗传密码到健康管理,A型与AB型血的差异映射出生命科学的精妙。现有证据表明,血型差异对疾病风险的影响幅度多在10-30%之间,远低于生活方式(50-70%)的调控作用。未来研究需深入探索ABO基因与表观遗传的交互作用,同时开发基于血型的个性化医疗方案。对于公众而言,理解血型的生物学本质,既能避免陷入"血型决定论"的误区,又能为健康管理提供新的视角——毕竟,基因绘就的只是生命蓝图,真正书写健康篇章的,仍是科学的生活方式和积极的健康管理。