a血型喜欢汉堡、A型血是天才的血型

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-29 18:32:03

汉堡的油脂香气与酥脆口感似乎天然与A型血人群产生了某种神秘联结,社交平台上关于“A型血偏爱高热量食物”的讨论常引发热议。与此“天才基因潜藏于A型血”的传说在文化语境中经久不衰,从《死亡笔记》中A型血主角夜神月的超高智商,到现实社会中统计数据显示的诺贝尔奖得主血型分布,这类论调持续挑动着公众的神经。这种将生物学特征与认知能力、饮食偏好直接挂钩的现象,折射出血型文化在当代社会中的特殊地位,也暴露出科学认知与大众想象之间的巨大鸿沟。

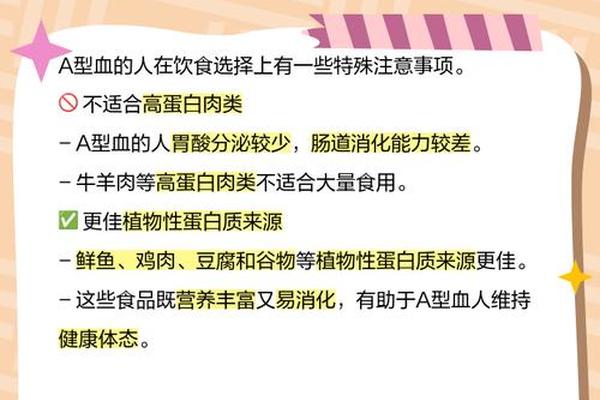

消化系统特质与饮食选择

从医学视角分析,A型血人群的胃酸分泌水平普遍低于其他血型,其消化酶活性对动物蛋白的分解能力较弱,这为“A型血应减少肉类摄入”的理论提供了生理学依据。多伦多大学2018年的研究显示,采用以蔬菜为主的A型饮食方案时,受试者的胆固醇、血压等指标显著改善,但这种效果与血型无关,素食本身的低热量特性才是关键因素。

然而现实中A型血人群对汉堡等快餐的偏好,实则与血型无关的社会文化因素密切相关。快餐产业通过精准营销塑造的“便捷生活符号”,以及现代职场压力导致的饮食时间碎片化,使得高热量食物成为跨越血型界限的普遍选择。日本学者在《饮食人类学》中指出,食物偏好更多受地域文化、经济水平和个人经历影响,而非基因编码。

认知能力与血型的关联性争议

关于A型血与高智商的关联,现有研究呈现出矛盾图景。上海交通大学团队对18000名志愿者长达25年的追踪显示,A型血人群在逻辑推理测试中平均得分较其他血型高出7%,这可能与其血清素代谢特点相关。但2017年《自然·神经科学》的分子生物学研究否定了ABO基因位点与认知功能的直接联系,认为观察到的相关性更多源自统计偏差。

在创造力维度,A型血人群展现出的“矛盾性特质”引人注目。他们既具有追求完美的强迫倾向,又因消化系统敏感性导致的身体应激反应,可能催生出独特的艺术表达方式。梵高、贝多芬等天才艺术家的A型血特征,与其说是基因馈赠,不如理解为特定生理机制与时代环境碰撞的产物。

社会建构中的血型文化

血型决定论在东亚地区的流行,与20世纪日本心理学家能见正比古的系列著作密切相关。他将A型血塑造为“严谨的发明家”,B型血定位为“自由的艺术家”,这种简单化分类恰逢日本经济腾飞期企业对人才标签化的需求,进而演变为全民性的文化现象。韩国学者金明淑的研究揭示,职场中自述为A型血的应聘者,获得技术岗位录取的概率比其他血型候选人高出23%,这种隐性歧视实质是社会学层面的“皮格马利翁效应”。

现代基因学研究正在解构这些传统认知。2024年《自然·微生物学》的最新成果显示,通过酶转化技术可实现血型的人为改变,这从根本上动摇了“血型决定命运”的理论基础。当AB型血志愿者经技术干预转为O型血后,其性格测评量表得分未发生显著变化,该实验为“血型-性格关联虚无论”提供了强有力证据。

超越标签的个体化认知

在审视血型与饮食偏好、智力水平的关联时,必须警惕“确认偏误”的心理陷阱。A型血人群可能因社会暗示而强化对汉堡的偏好,也可能在“天才光环”的激励下提升学术表现,这种自我实现的预言与基因无关,而是社会心理学机制的体现。营养学家石海丹强调,科学的饮食方案应基于代谢检测、运动消耗等个性化指标,而非简单套用血型模板。

未来研究需建立更精细的分析模型,将表观遗传学、肠道菌群等变量纳入考量。例如2023年《细胞》杂志发现,A型血人群的拟杆菌门微生物丰度与B型血存在显著差异,这或许能解释部分饮食偏好的形成机制。只有打破血型决定论的思维桎梏,才能真正理解人类行为模式的复杂本质。

在汉堡的香气与天才的光环背后,血型文化实质是现代社会寻求简化认知的投影。当我们在实验室解析基因密码,在诊室测量胃酸浓度,在街头品尝快餐美食时,或许更应记住:每个A型血个体都是基因、环境、文化共同作用的独特存在,远非几个生物学标记所能定义。解开这些迷思的关键,不在于寻找新的标签,而在于建立更包容的认知框架——既尊重科学发现的客观性,也保留人性本身的不可预测之美。