a血型a抗原_A型血是A+吗

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-05-01 00:40:02

在公众认知中,"A型血"常被简化为"A+"或"A-",这种表述实际上混淆了ABO血型系统与Rh血型系统两个独立概念。A型血特指红细胞表面携带A抗原的ABO血型分类,而"A+"中的"+"符号代表Rh血型系统中的D抗原阳性状态。这种命名体系的分野源于人类对血型认知的两次重大突破:1900年兰德施泰纳发现的ABO系统,与1940年发现的Rh系统共同构成了现代输血医学的基石。

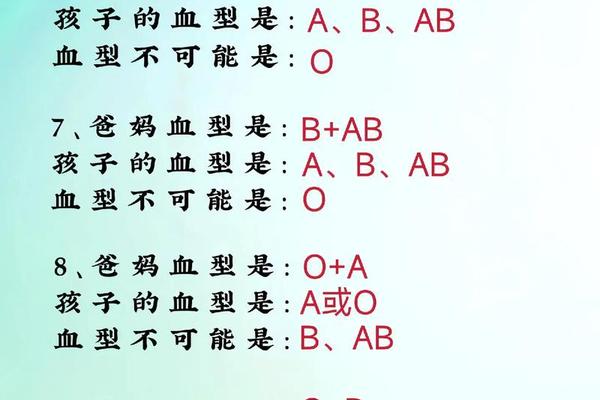

从抗原分布机制来看,A型血的本质特征由位于9号染色体的ABO基因决定,该基因编码的糖基转移酶催化形成A抗原的特定糖链结构。而Rh阳性则源于1号染色体上RHD基因的表达,该基因产物为红细胞膜上的RhD蛋白。这意味着,一个人的血型实际包含双重信息:在ABO系统中可能是A、B、AB或O型,在Rh系统中则呈现阳性或阴性状态。例如"A+"即表示ABO系统的A型与Rh系统的阳性组合,这两个系统的遗传遵循独立分离定律。

A型抗原的复杂亚型谱系

A型血并非单一均质的存在,其抗原表达存在显著的异质性。研究显示,A型包含超过20种亚型,其中A1和A2亚型占主导地位,占总A型人群的99.9%以上。A1型红细胞同时携带A和A1抗原,而A2型仅表达A抗原,这种差异源于基因编码的糖基转移酶活性差异:A1型酶能催化形成3型A抗原结构,而A2型酶缺乏这种能力。

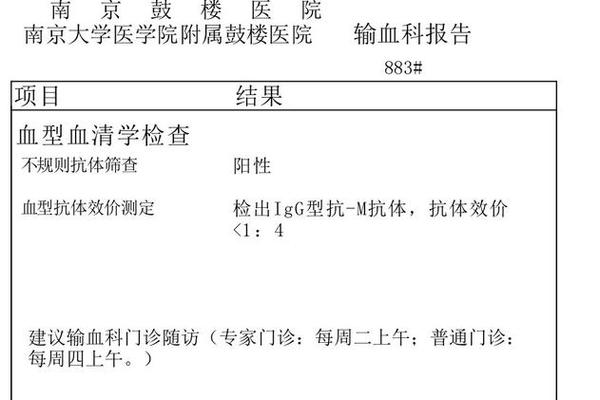

这种亚型差异具有重要临床意义。在输血实践中,约1-2%的A2型个体会产生抗A1抗体,若误输A1型血液可能引发溶血反应。更特殊的Ax、Am等亚型因抗原表达微弱,常规检测可能误判为O型。例如Ax型红细胞与多数抗A血清不反应,但可被O型血清中的抗AB凝集,其唾液分泌物中可检测微量A物质。这解释了为何临床输血要求同时进行正反定型:正定型检测红细胞抗原,反定型通过标准红细胞验证血清抗体,双方法结合可降低亚型误判风险。

Rh血型系统的临床权重

RhD抗原的临床重要性体现在两个层面。对普通人群而言,Rh阴性个体(如A-)输入Rh阳性血液会引发严重免疫反应,因其血清中天然缺乏抗D抗体,首次接触D抗原后会产生免疫记忆。对妊娠女性,Rh阴性母亲怀有Rh阳性胎儿时,胎儿的红细胞可能通过胎盘屏障引发母体致敏,导致后续妊娠发生新生儿溶血。

值得注意的是,Rh系统的复杂性远超ABO系统。除D抗原外,Rh血型系统还包含C、c、E、e等52种抗原,其中抗E抗体是仅次于抗D的输血反应诱因。临床上Rh分型已从简单的阳性/阴性二分法发展为精细的抗原谱检测,特别是对需要长期输血的地中海贫血等患者,精准配型可显著降低同种免疫风险。

血型鉴定技术的演进与挑战

传统血型鉴定依赖血清学方法,如玻片法的肉眼凝集观察或试管法的离心增强反应。这些方法对A2B、Ax等弱表达亚型的识别存在局限,可能将Ax型误判为O型。分子生物学技术的发展推动了基因分型技术的应用,通过PCR-SSP或测序技术可直接检测ABO基因的SNP位点,例如区分A1(rs8176719)与A2(rs56392308)等位基因。

当前的技术瓶颈在于罕见血型的快速识别。如孟买型(Oh)个体因缺乏H抗原前体物质,其红细胞既不表达A/B抗原,也不与标准抗H血清反应。这类患者输血必须使用同型血液,而全球已知孟买型献血者不足百例。纳米生物传感技术的出现为即时检测带来新可能,有研究团队开发了基于表面等离子体共振的芯片,可在10分钟内完成35种血型抗原的同步检测。

血型研究的未来方向

基因组学革命正重塑血型研究范式。2019年国际输血协会(ISBT)已确认44个血型系统,涵盖308种抗原,新发现的JR系统(ABCG2基因)和LAN系统(ABCG2基因)提示血型抗原可能参与细胞解毒等生理过程。表观遗传学研究揭示,某些血液病患者治疗过程中出现的血型抗原减弱现象,可能与DNA甲基化修饰相关,这为移植后的免疫监测提供了新思路。

精准医疗框架下,血型数据库的构建成为重要基础设施。我国建立的稀有血型信息库已收录超过3万例Rh阴性献血者数据,通过机器学习算法预测抗原表达模式,可将血小板配型效率提升40%。未来研究需进一步探索血型抗原在肿瘤免疫、传染病易感性等领域的作用,例如近期发现ABO基因多态性与新冠肺炎重症风险存在相关性。

血型系统作为人类重要的生物标记,其双重分类体系(ABO+Rh)反映了医学认知的递进过程。正确区分"A型"与"A+"不仅关乎输血安全,更是理解个体免疫特征的基础。随着单细胞测序和蛋白质组学技术的发展,血型研究正从表型描述走向机制解析,这既需要技术创新,也依赖临床与基础研究的深度协同。建议医疗机构加强血型知识的公众科普,同时推进血型检测技术的标准化,特别是在基层医疗单位推广分子分型技术,以应对日益复杂的临床需求。