a血型和b血型可以输ab血型吗_AB血型的人能输A型或B型血吗

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-30 02:24:01

在医学实践中,输血是挽救生命的重要手段,但血型匹配的复杂性常引发公众困惑。AB血型被称为“万能受血者”的说法广为流传,而A型或B型血能否直接输给AB型患者,这一问题既涉及ABO血型系统的生物学原理,也需结合临床实践的安全性考量。本文将从免疫反应机制、输血原则的演变、紧急情况下的特殊处理等多个角度,深入探讨这一问题的科学本质。

一、ABO血型系统的免疫学基础

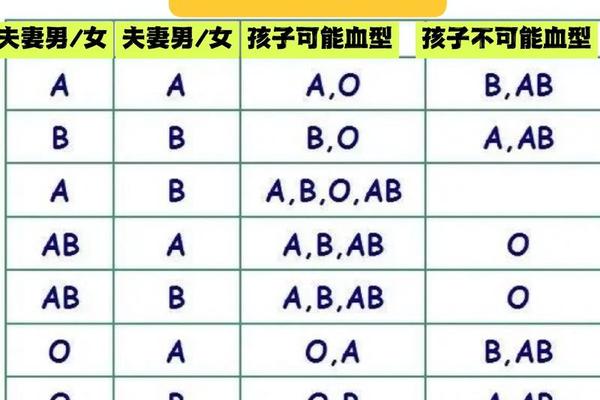

ABO血型的分类依据红细胞表面抗原与血浆中抗体的组合。AB型血的红细胞同时携带A和B抗原,而血清中不含抗A或抗B抗体。这种特性使其在理论上能够接受A型(含A抗原)、B型(含B抗原)或O型(无抗原)的红细胞输入,因为输入的红细胞不会与受血者血浆中的抗体发生凝集反应。

输血并非单向的红细胞输入。A型或B型供血者的血浆中分别含有抗B或抗A抗体,当这些抗体进入AB型受血者体内时,可能与其自身的A或B抗原结合。例如,输入A型全血时,供血者血浆中的抗B抗体会攻击AB型患者红细胞上的B抗原,导致溶血反应。早期“AB型是万能受血者”的观点仅适用于红细胞成分输血,而非全血输注。

现代研究表明,ABO血型系统的复杂性远超表面分类。例如,AB型存在A1、A2等亚型,部分亚型抗原表达较弱,可能影响输血相容性。约20%的AB型人群血清中仍可检测到低效价的抗A或抗B抗体,这可能与基因突变或疾病状态有关。这些发现提示,即使是AB型患者,输血前仍需进行严格的交叉配血试验。

二、临床输血原则的实践演变

传统输血原则强调“同型输血优先”,但在紧急情况下允许有限度的异型输血。对于AB型患者,医学教科书曾允许输入A型、B型或O型红细胞,但需满足两个条件:一是仅输注去除了血浆的红细胞成分,二是单次输血量不超过400毫升。这一规定的科学依据在于,少量异型抗体可通过受血者血浆稀释降低危害。

随着临床案例的积累,异型输血的风险逐渐显现。日本学者山本等1990年的研究发现,AB型患者接受A型红细胞后,仍有3.7%的案例出现轻度溶血反应,主要源于供血者红细胞膜残留的微量血浆抗体。我国2017年发布的《特殊情况ABO血型相容性输血指南》进一步明确:AB型患者应首选同型血,仅在“同型血库存耗尽且患者生命垂危”时,方可启动异型红细胞输注程序,且需签署特殊知情同意书。

成分输血的推广改变了实践模式。通过分离红细胞、血浆、血小板等成分,AB型患者可安全接受A型或B型红细胞(去除了抗体血浆),而需要血小板时则可选择AB型或A/B型(因血小板表面ABO抗原表达较弱)。这种精细化处理使异型输血的安全性显著提升,但并未完全消除风险。统计显示,AB型患者接受异型红细胞输血后,发热反应发生率仍比同型输血高1.8倍。

三、紧急输血的特殊考量与风险控制

在创伤救治等紧急场景中,时间压力可能迫使医生采取特殊措施。美国血库协会(AABB)指南指出,当AB型血库存不足时,可遵循“最低不相容原则”:优先选择O型红细胞(无抗原),其次为A型或B型。这种选择基于O型红细胞缺乏A/B抗原,理论上不会引发抗原-抗体反应。但需注意,O型供血者血浆中的抗A/B抗体仍可能攻击受血者红细胞,因此必须使用洗涤红细胞制品。

我国某三甲医院的临床数据显示,在63例AB型急诊患者中,有11例接受了O型洗涤红细胞输注,平均输注量800mL,仅1例出现轻微过敏反应;而接受A型洗涤红细胞的5例患者中,2例发生血红蛋白尿。这印证了O型红细胞在紧急输血中的相对安全性,但也提示仍需严格监控输血反应。

风险控制的关键在于输血速度与总量的把握。研究表明,当异型红细胞输注速度低于2mL/kg/h时,抗体稀释效应可使溶血风险降低至0.3%以下。输注后需密切监测血红蛋白、胆红素、尿隐血等指标,必要时使用糖皮质激素预防迟发性溶血反应。这些措施共同构成了现代输血医学的“安全网”。

四、未来研究方向与临床建议

基因编辑技术为输血医学带来新可能。2023年《自然》杂志报道,通过CRISPR-Cas9技术敲除ABO基因,可将A型红细胞转化为“通用型”O型红细胞,这项技术若成熟,将极大缓解血源紧张问题。但目前该技术仍处于实验室阶段,距离临床应用尚有距离。

对于临床实践,建议强化以下措施:建立AB型血动态储备机制,利用大数据预测区域性需求;推广自体输血技术,特别是手术患者术前储血;加强公众科普,纠正“AB型可随意接受异型血”的错误认知。医务人员更需牢记:任何异型输血都是权衡利弊的无奈选择,同型输血始终是黄金标准。

AB型患者接受A型或B型血在特定条件下可行,但必须遵循严格的操作规范。从免疫学机制到临床实践,从紧急处理到技术创新,这一课题持续推动着输血医学的发展。唯有坚持科学原则与人文关怀的统一,才能在挽救生命与保障安全之间找到最佳平衡。