A血型实验结论 abo血型鉴定实验结论

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-05-01 12:37:02

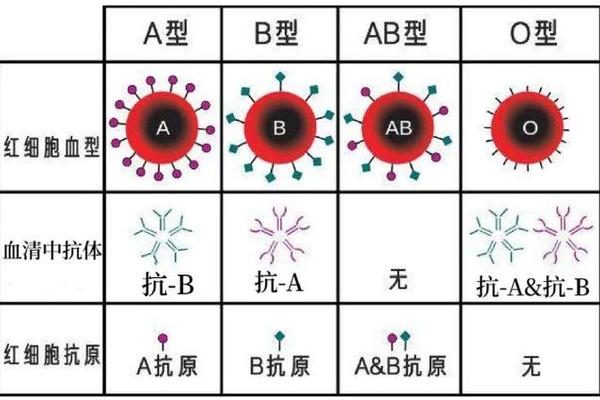

红细胞膜表面的抗原特性构成了ABO血型系统的核心。1900年卡尔·兰德施泰纳首次发现红细胞表面存在特异性抗原,并由此建立了现代血型分类体系。A型血的特征性抗原A由N-乙酰半乳糖胺构成,该抗原的合成依赖于H抗原的遗传表达及α-1,3-N-乙酰半乳糖胺转移酶的催化作用。基因层面,A型血的遗传由IA等位基因决定,该基因编码的糖基转移酶能将特定糖分子连接到H抗原骨架上形成A抗原决定簇。

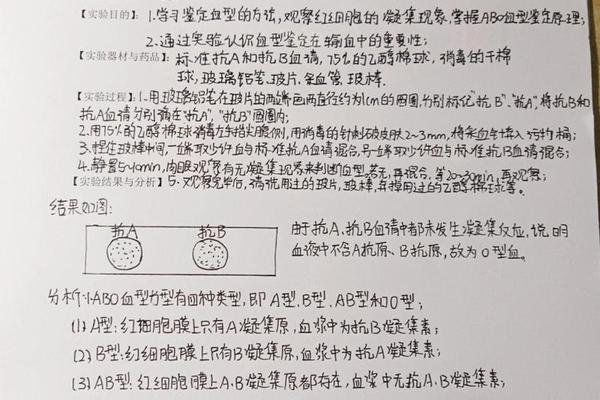

在血清学特征方面,A型血个体的血清中天然存在抗B抗体(IgM型)。这种抗体与B型红细胞表面的半乳糖抗原结合后,会激活补体系统导致红细胞溶解。实验数据显示,标准抗B血清与A型红细胞混合时不会产生凝集反应,而抗A血清则呈现明显的凝集现象[[1][22]]。这种抗原-抗体的特异性反应构成了血型鉴定的理论基础,也为输血医学的安全性提供了保障。

二、实验方法的技术演进

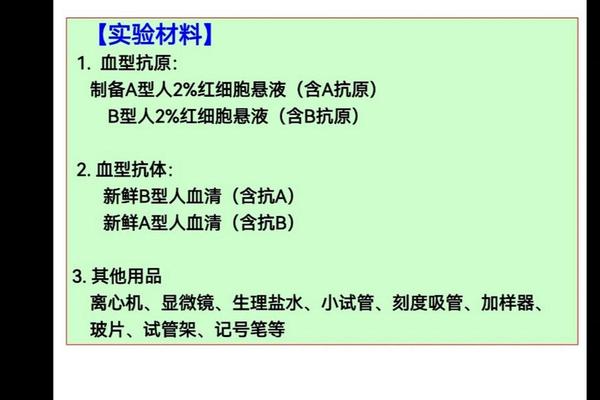

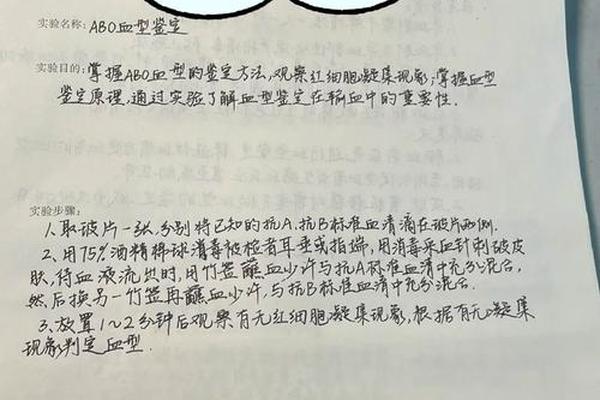

传统玻片法作为经典检测手段,通过肉眼观察红细胞凝集现象进行判定。具体操作中,将抗A、抗B分型试剂分别滴加在载玻片两侧,与受检者的红细胞悬液混合后,静置15分钟即可通过凝集状态判断血型[[1][22]]。这种方法虽简便快捷,但存在主观性强、弱凝集易漏检等问题。实验数据显示,当A型样本中A抗原表达较弱时(如A亚型),玻片法的误判率可达5%[[14][43]]。

现代检测技术通过引入微柱凝胶法实现了标准化检测。该方法利用葡聚糖凝胶的分子筛效应,将抗原抗体反应与离心分离相结合,通过观察红细胞在凝胶柱中的沉降状态进行判定[[14][43]]。临床对比研究表明,微柱凝胶法对A型亚型的检出灵敏度较传统方法提高3倍,且能有效避免纤维蛋白原干扰造成的假阳性。分子诊断技术的突破更使得通过PCR检测ABO基因型成为可能,特别在法医学亲子鉴定领域具有独特优势。

三、临床医学的转化应用

在输血医学领域,A型血的精准鉴定关乎生命救治。统计显示,因血型误配导致的急性溶血反应中,A型受血者误输B型血液占比达37%[[14][79]]。交叉配血试验显示,A型血清中的抗B抗体与B型红细胞在37℃条件下,5分钟内即可形成肉眼可见的凝集块[[23][41]]。这提示临床输血必须严格执行"同型输注"原则,对O型万能供体的使用亦需限制在紧急情况下。

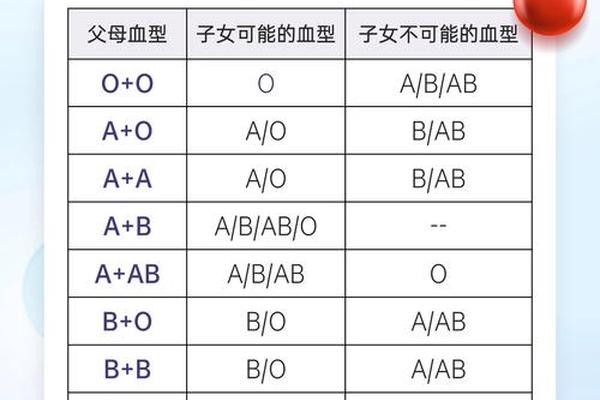

近年研究揭示ABO血型与疾病易感性存在关联。大规模流行病学数据显示,A型人群感染诺如病毒的风险较O型高20%,其机制可能与病毒衣壳蛋白优先结合A型抗原有关。在COVID-19疫情中,全基因组关联分析发现A型个体进展为重症的风险增加45%,而O型人群则表现出天然保护效应。这些发现为个性化医疗提供了新的生物标志物。

四、实验质量的控制体系

检测试剂的标准化是保证结果准确性的首要环节。我国规定标准抗A血清效价需达1:128以上,与A2亚型红细胞的反应时间不超过45秒[[14][43]]。实验发现,使用单克隆抗体试剂可使A型鉴定的特异性从92%提升至99.8%,特别是对Ax等稀有亚型的识别能力显著增强。温度控制同样关键,研究证实当环境温度低于20℃时,A型抗原与抗体的结合效率下降30%,这要求实验室必须维持22-25℃的检测环境[[41][43]]。

针对特殊样本需建立补充检测流程。新生儿样本因母体抗体干扰,建议采用吸收放散试验;老年患者因抗原衰减可能出现混合视野凝集,此时需进行增强试验[[43][79]]。在法医实践中,对腐败检材采用唾液血型物质检测法,通过检测唾液中的可溶性A抗原,可在红细胞溶解的情况下仍能准确判定血型。

五、未来研究方向展望

血型抗原的分子调控机制仍存在探索空间。最新单细胞测序技术发现,A抗原在红细胞分化晚期的表达量较早期祖细胞增加50倍,这种动态变化可能影响干细胞移植后的血型转换过程。在基因编辑领域,CRISPR技术已成功实现B型红细胞向O型的体外转化,但A型转换仍面临糖链修饰复杂性的技术瓶颈。

精准医疗需求推动检测技术革新。纳米生物传感器的最新进展使得血型鉴定时间缩短至2分钟,检测灵敏度达到单个红细胞水平。人工智能辅助判读系统的临床应用,使弱凝集的识别准确率提升至99.5%,特别适用于大规模筛查场景。这些技术创新将重构传统血型检测模式,为急诊医学和战地救护提供新的解决方案。

总结而言,ABO血型系统既是经典免疫学的基石,又是转化医学的研究热点。从抗原抗体反应的分子机制到临床精准输血的实践应用,从传统玻片法到基因编辑技术,A型血的鉴定研究贯穿了现代医学的发展历程。未来研究需在分子互作机制、检测技术创新、临床转化应用三个维度持续突破,最终实现血型医学从经验判断到精准调控的跨越式发展。