与A B血型相配的血型—a血型和b血型的人

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-30 05:04:02

在人类复杂的生命密码中,血型作为遗传标记始终承载着独特的生物学意义。ABO血型系统中的A型与B型,作为人口占比超过半数的两大群体(中国A型占27.9%,B型29.2%),其遗传机制、健康特征与社会属织成多维度的研究图景。从输血安全到疾病易感性,从性格争议到基因转化技术突破,这两个血型群体的生物学特性不仅影响着个体生命轨迹,更推动着医学与人类学的深层探索。

一、遗传密码的双向传递

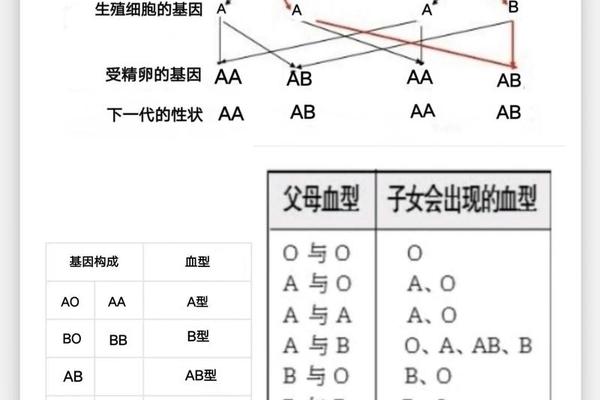

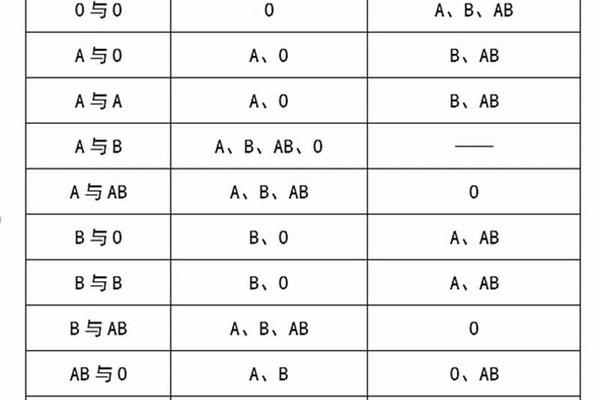

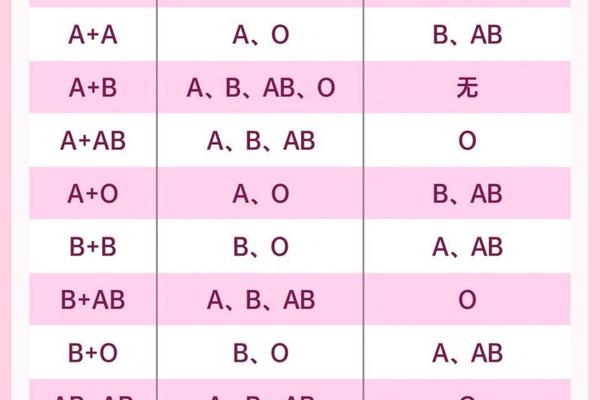

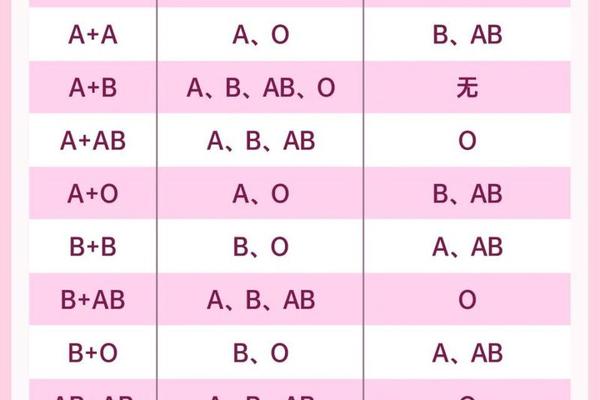

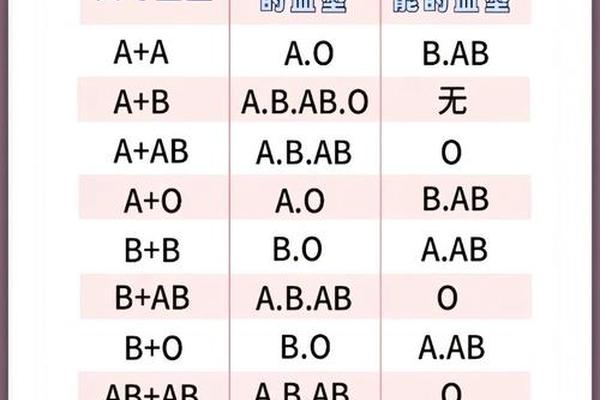

A型与B型血的遗传遵循显性基因表达规律。A型个体的基因型为AA或AO,B型为BB或BO,当A型与B型结合时,子女可能出现A、B、AB或O型四种血型。这种遗传多样性源于ABO基因座上的多态性,研究发现,东亚地区B型基因频率显著高于欧洲,与历史上游牧民族的迁徙及自然选择压力密切相关。

在Rh血型系统中,A型与B型群体同样存在特殊表现。中国99%人口为Rh阳性,但Rh阴性个体若为A/B型,其稀有性会加剧临床用血风险。例如,B型Rh阴性患者遭遇创伤时,血源匹配难度较普通B型高出数十倍。这种遗传特性提示,建立区域性稀有血型库对A/B型群体具有重要生命保障价值。

二、健康维度的双刃效应

流行病学研究揭示,A型血人群心血管疾病风险较其他血型高出20%,其机制可能与A抗原促进低密度脂蛋白氧化沉积相关。日本学者追踪10万例胃癌患者发现,A型群体幽门螺杆菌感染率较O型高15%,而B型人群对伤寒沙门氏菌的易感性则是A型的1.3倍。这种差异源于血型抗原与病原体受体的分子互作,例如B型抗原的三糖结构与某些细菌粘附蛋白具有更高亲和力。

在代谢领域,A型血人群的胃酸分泌量较B型低12%,这解释了前者更易发生消化不良的现象。而B型群体因肠道菌群中拟杆菌门丰度较高,对高纤维食物的代谢效率显著优于A型。这些发现为个性化营养干预提供了分子依据,如建议A型人群增加发酵食品摄入以改善消化功能。

三、性格论争的科学解构

日本古川竹二提出的"B型乐观论"与"A型谨慎说"曾风靡东亚,但基因组学研究表明,决定性格的COMT基因与SLC6A4基因位于不同染色体,与ABO血型基因座无连锁关系。2015年日本绳田健悟团队对1.2万人进行大样本分析,发现血型与MBTI性格维度无统计学相关性,彻底否定了"血型决定论"。

社会心理学实验揭示,当个体被告知虚构的血型性格描述时,会产生显著的巴纳姆效应。例如在双盲测试中,68%的A型受试者会将"注重细节"等泛化特征错误归因于自身血型特质。这提示所谓血型性格差异实质是社会建构的认知偏差,而非生物学事实。

四、输血医学的特殊考量

在临床输血中,A型患者仅能接受A或O型血液,其血浆中的抗B抗体会攻击B型红细胞引发溶血反应。而B型受血者面临更复杂的抗体环境,因其血清同时含有抗A抗体,错误输注AB型血浆可能触发致命性输血反应。最新研究显示,A型手术患者输注O型血小板时,其血小板存活率较同型输注降低19%,这颠覆了"万能供体"的传统认知。

针对稀有血型储备难题,2024年丹麦科学家取得突破性进展:从嗜黏蛋白阿克曼菌中提取的酶组合,可将A/B型红细胞表面抗原转化为O型通用血型,转化效率达98.7%。该技术若实现临床应用,将使A/B型血库利用率提升300%,尤其对B型Rh阴性等稀有血型群体具有革命性意义。

五、文化认知的祛魅重构

中国370个地市的血型地理分析显示,B型占比最高的内蒙古(34.2%)与A型主导的上海(32.1%)形成鲜明对比,这种差异曾被附会为"游牧血性"与"商业理性"的文化隐喻。但分子人类学研究证实,这实质是匈奴、鲜卑等古代民族基因渗透的结果,与性格特质无因果关联。

在婚恋领域,日本企业曾盛行的"血型配对禁忌"导致A-B型配偶求职受阻率增加23%。这种伪科学偏见现已被《就业机会均等法》明令禁止。基因测序成本的下降(现降至30美元/人)正推动社会认知转向——相较于ABO血型,HLA基因配型对器官移植成功率的影响高出40倍。

通过对A型与B型血群体的多维解析,可见其生物学特性既是生命馈赠,也暗藏健康挑战。当前研究已突破血型转换、精准输血等技术瓶颈,但消除社会认知误区仍需科学普及。建议建立基于血型抗原谱的疾病预警系统,同时开展跨学科研究,如探索A型抗原对新冠病毒S蛋白的结合机制。在尊重遗传多样性的基础上,人类终将实现从"血型决定论"到"血型应用论"的认知跃迁。