a血型b血型咋判断—A型血和B型血有什么区别

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-05-01 17:04:01

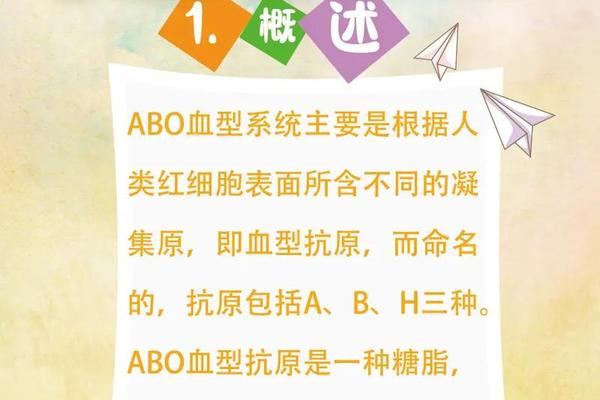

血型系统的核心差异源于红细胞表面抗原的不同。A型血的红细胞携带A抗原,血清中存在抗B抗体;B型血则携带B抗原,血清中含抗A抗体。这种抗原-抗体反应的特性是血型分类的基础。在医学检测中,常用的玻片法、试管法正是通过向血液样本中分别加入抗A和抗B试剂,观察是否发生凝集反应来判断血型。例如,若样本仅与抗A试剂凝集则为A型,仅与抗B凝集则为B型。

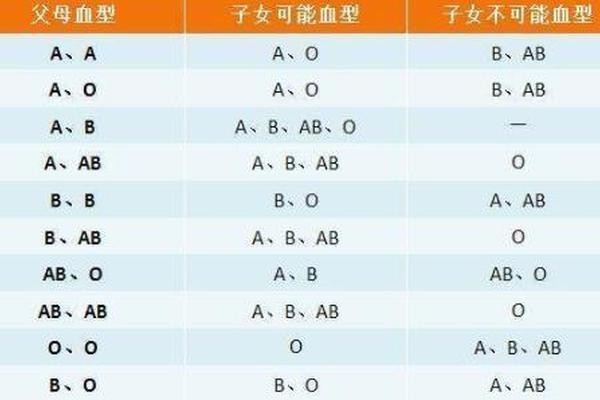

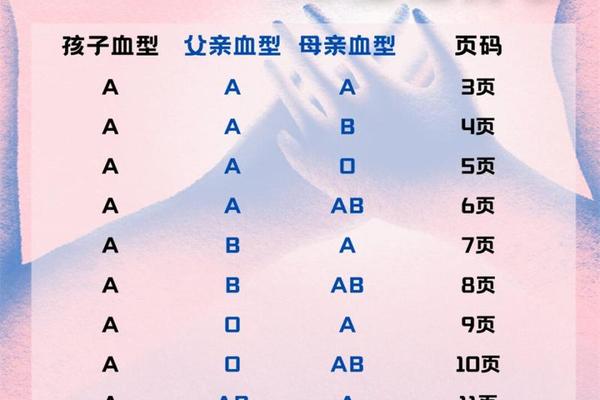

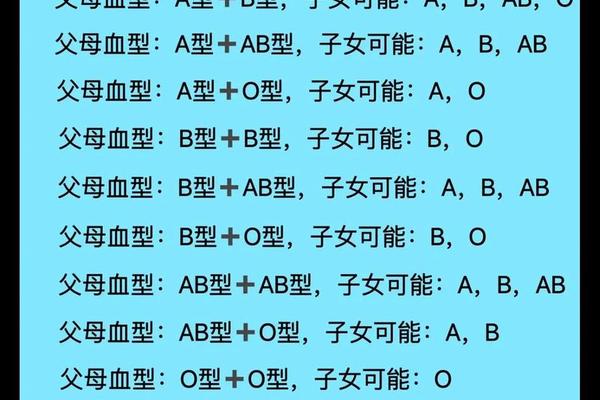

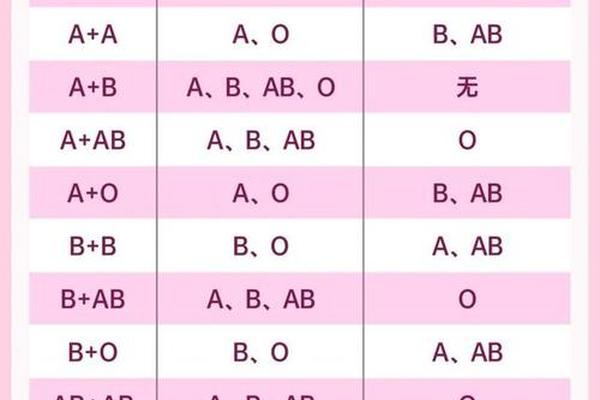

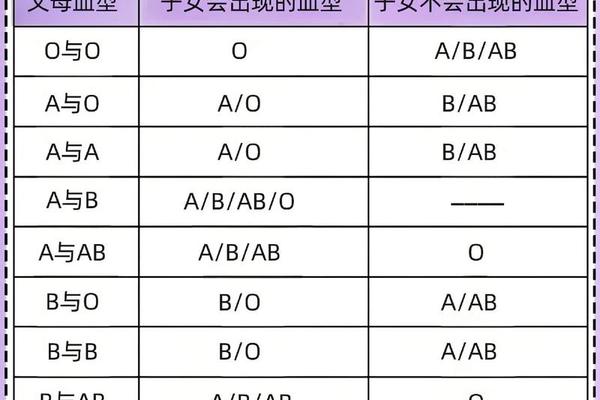

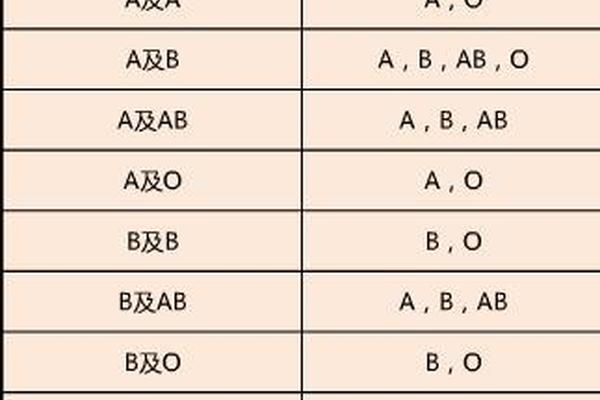

基因层面,A型血由IA基因主导,B型血由IB基因控制。IA基因编码α-1,3-N-乙酰半乳糖胺转移酶,将H抗原转化为A抗原;IB基因则编码α-1,3-半乳糖转移酶,形成B抗原。这种基因表达的差异不仅决定了血型,还通过遗传规律影响后代的血型组合。例如,A型(IAi或IAIA)与B型(IBi或IBIB)父母可能生出AB型子女,而O型(ii)父母则无法生育AB型后代。

健康风险的显著差异

多项研究表明,A型与B型血在疾病易感性上呈现不同特征。A型血人群的胃癌风险比其他血型高18%,癌风险增加23%,这与A抗原可能影响幽门螺杆菌的黏附性有关。而B型血人群的Ⅱ型糖尿病发病率较O型血高21%,推测与胰岛素代谢相关的基因表达差异相关。

血栓形成风险方面,A型血因缺乏O型血特有的抗凝血成分,静脉血栓风险是非O型血的1.92倍。B型血虽血栓风险低于AB型,但仍需注意高血糖引发的血管并发症。值得注意的是,这些统计结论仅表明相关性,个体健康更取决于生活方式等后天因素。例如,AB型人群通过控制血脂、加强运动可将血栓风险降低40%。

性格特征的社会认知

尽管科学界普遍认为血型与性格无直接关联,但社会文化中仍存在特定认知标签。日本学者古川竹二于1927年提出,A型血人群具有严谨、保守的特质,适合管理类工作;B型血则被描述为创造力强、情绪丰富的艺术家型人格。这种观点虽缺乏遗传学证据,却在东亚地区形成独特的文化现象,甚至影响企业招聘倾向。

心理学实验显示,这种认知更多源于"巴纳姆效应"。当受试者被告知虚构的血型性格描述时,78%的人认为与自身匹配,表明其本质是心理暗示作用。近年脑成像研究进一步证实,灰质体积等神经结构差异与血型无显著相关性,彻底否定了性格决定论的科学性。

遗传规律与亲子鉴定

血型遗传遵循孟德尔定律,但存在特例。当A型(IAi)与B型(IBi)结合时,子女可能出现O型(ii),概率为25%。罕见情况下,孟买血型(hh基因型)会干扰常规判断。例如,父母表现为O型但携带隐性A/B基因时,子女可能呈现"违背"遗传规律的血型。

现代亲子鉴定已突破血型限制,采用STR基因座检测技术。通过比对16-20个DNA位点,准确率可达99.99%。2018年北京亲子鉴定中心数据显示,约3%的案例中血型推测与DNA结果不符,凸显基因检测的必要性。

社会观念与科学认知的平衡

血型文化在日本衍生出"血液型人间学"产业,年产值超过3亿美元,涵盖书籍、占卜、婚恋咨询等领域。但这种文化传播也带来认知偏差,韩国2019年调查显示,42%的受访者会因血型差异产生人际偏见。

科学界呼吁理性看待血型研究。2023年《自然·遗传学》刊文指出,血型相关基因仅占基因组0.02%,过度解读易陷入遗传决定论误区。研究者建议将血型视为健康风险提示因子,而非命运预言。

总结

A型与B型血的本质差异在于抗原类型及基因表达,这种生物学特性影响着疾病易感性,但不应被绝对化。血型检测需依赖科学方法,传统"滴血认亲"已被证实不可靠。未来研究应深入探索血型基因与其他疾病的分子互作机制,同时加强公众科普,消除文化偏见。对于个体而言,了解血型特征可作为健康管理参考,但保持良好生活习惯才是抵御疾病的核心策略。