爸爸血型a溶血_什么血型溶血几率大

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-05-02 10:41:02

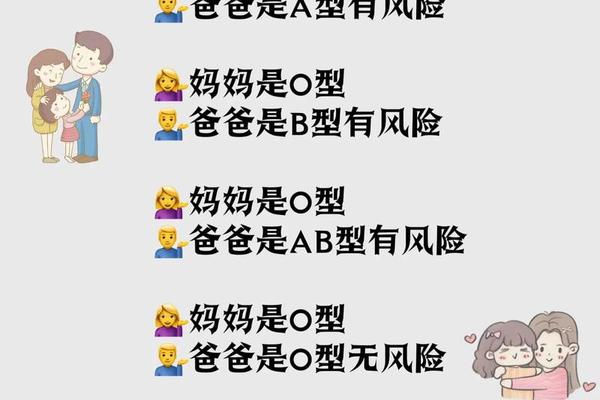

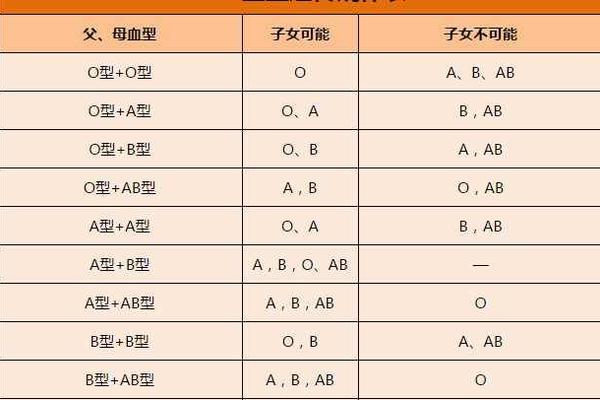

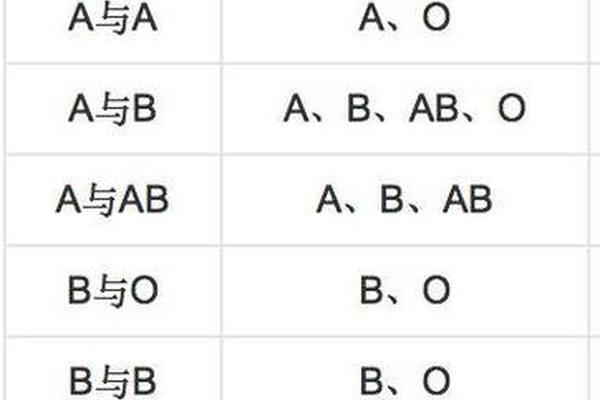

当父母血型存在ABO系统不合时,新生儿溶血病的发生风险显著上升。其中,父亲为A型血、母亲为O型血的组合尤为典型。根据ABO血型遗传规律,A型血个体的基因型可能是AA或AO,而O型血为隐性纯合体(OO)。若父亲携带A抗原(基因型为AA或AO),母亲为O型(OO),胎儿可能从父亲处遗传到A抗原,形成A型血(AO),从而与母体O型血产生抗原-抗体冲突。

母体O型血天然携带抗A和抗B的IgG抗体,这些抗体可通过胎盘进入胎儿体内。当胎儿红细胞表面的A抗原与母体抗体结合时,会触发红细胞破坏,导致溶血反应。研究表明,母婴ABO血型不合的妊娠中,约15%-25%会出现免疫反应,但仅有1%的案例进展为需要治疗的溶血病。这种差异与母体抗体效价、胎儿抗原强度及胎盘屏障功能密切相关。

二、ABO溶血的实际发生率与影响因素

统计数据显示,父亲为A型、母亲为O型的夫妇所生子女发生ABO溶血的概率约为3%,而需要换血治疗的重症溶血发生率不足万分之一。尽管概率较低,但这一组合仍是临床最常见的ABO溶血诱因,占所有新生儿溶血症的60%以上。

影响溶血严重程度的因素包括:1)母体抗体效价水平:妊娠期抗体效价>1:128时风险显著升高;2)胎儿抗原表达强度:A1亚型的抗原性强于A2,更易引发强烈反应;3)胎盘通透性异常:约5%的案例因胎盘损伤导致抗体大量渗入。值得注意的是,自然界中存在的类A抗原物质(如某些细菌)可能提前致敏母体,因此ABO溶血可能首次妊娠即发生,这与Rh溶血多发生于经产妇的特点不同。

三、临床特征与诊断干预策略

ABO溶血患儿多在出生后24-72小时内出现黄疸,血清胆红素水平可迅速升至12-20mg/dL。约25%的病例伴随轻度贫血,5%出现肝脾肿大,极少数发生核黄疸导致神经系统损伤。与Rh溶血相比,ABO溶血症状通常较轻,但起病隐匿性更高,需通过脐血抗体检测、Coombs试验及胆红素动态监测实现早期诊断。

产前预防的核心在于风险分层管理。建议O型血孕妇从孕16周起定期监测抗A抗体效价,结合B超评估胎儿水肿、肝脾肿大等体征。对于高危病例,可采用中药茵陈蒿汤等药物干预降低抗体活性,或通过血浆置换减少致敏抗体。产后应立即进行新生儿血型鉴定,对A/B型新生儿实施胆红素监测,光照疗法可使90%的病例得到有效控制。

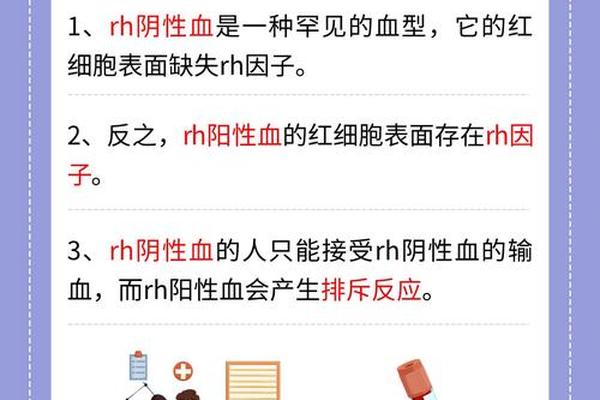

四、与其他血型系统的对比分析

相较于ABO系统,Rh血型不合(如母亲Rh阴性、父亲Rh阳性)引发的溶血更为凶险,但发生率仅0.3%。Rh溶血多发生于第二胎,且易导致胎儿水肿、死胎等严重后果,需通过产前抗D免疫球蛋白注射预防。而MN、Kell等稀有血型系统引起的溶血仅占病例总数1%,通常与输血史或多次妊娠相关。

ABO溶血的特殊性在于:1)自然界广泛存在的类血型抗原导致初次妊娠即可发病;2)胎儿红细胞表面抗原发育不完全,部分中和母体抗体,减轻溶血程度;3)治疗响应率高,后遗症发生率低于Rh溶血。这种差异提示临床需建立分类管理机制,优化资源配置。

五、社会认知误区与未来研究方向

公众对血型溶血的认知存在两大误区:一是夸大O型血母亲的生育风险,实际上ABO溶血重症率不足0.1%;二是误认为所有血型不合都会导致不良结局,忽视了机体代偿机制的作用。普及血型遗传知识、规范产前检查流程是破除恐慌的关键。

未来研究应聚焦于:1)开发非侵入性产前基因检测技术,通过母血分离胎儿DNA实现早期预警;2)探索抗体中和疗法的临床应用,如单克隆抗体阻断母婴抗体传递;3)建立区域性稀有血型数据库,完善应急供血机制。关于ABO溶血与儿童免疫系统发育的长期关联性,仍需大规模队列研究加以验证。

总结

父亲A型与母亲O型的血型组合确实存在新生儿溶血风险,但其实际发生率与严重程度常被高估。通过科学的产前监测、分级干预和产后及时治疗,绝大多数病例可获得良好预后。建议备孕夫妇完善血型筛查,理性认知医学风险,同时推动血型相容性研究的临床转化,为精准医疗时代的新生儿健康护航。